【医師監修】『膀胱炎』の原因、

症状、治し方

女性に多い泌尿器系のトラブルのひとつである膀胱炎。膀胱炎になると「1日に何度もトイレに行きたくなる」「おしっこをすると痛みがある」「トイレに行っても残尿感がある」など、不快な症状が現れます。

ストレスや体調不良、生理(月経)などがきっかけになって発症することがあり、女性にとって比較的身近な病気です。しかし、放置していると悪化したり、再発を繰り返したりする可能性があります。

特に、更年期以降の女性では、膀胱炎のような症状を繰り返しやすいといわれているため、尿のトラブルに気づいたら、早めに対処することが大切です。

今回、泌尿器科専門医である浜松医科大学医学部付属病院に所属の竹村綾奈先生に、膀胱炎の原因や症状、治し方などを聞いてきました。

膀胱炎とは?

膀胱炎(ぼうこうえん)とは、尿を溜めておく「膀胱」という袋状の臓器の粘膜に炎症が起きる病気です。膀胱炎になると、頻尿、排尿痛、残尿感など、排尿時に不快感を伴います。膀胱炎にはいくつかの種類があり、日常的に経験する膀胱炎のほとんどが、細菌感染によって起こる「急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎 )」です。

急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)は、老若男女誰にでも起こりうる病気で、特に女性に多く、およそ2人に1人の女性が生涯で一度は経験するといわれています。また、再発を繰り返す女性も多く見られます。

膀胱炎の原因とは

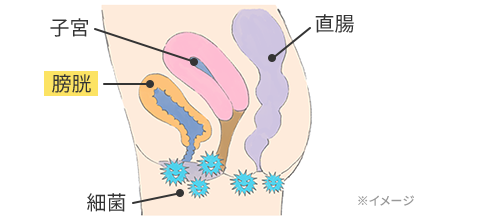

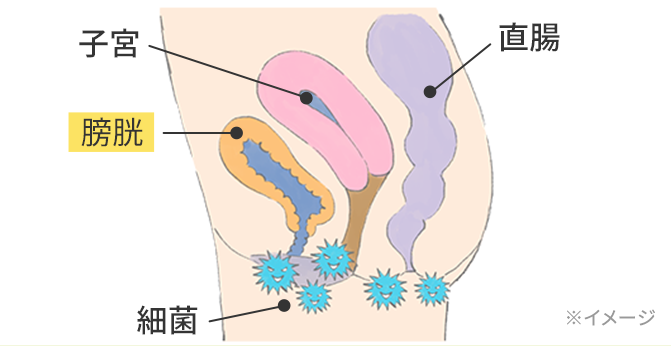

膀胱炎のほとんどを占める急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)の原因は、膀胱への細菌感染です。腸内や肛門周囲に棲んでいる大腸菌などが、外尿道口から尿道をさかのぼって膀胱内に入り込むことで、膀胱の粘膜が炎症を起こします。

膀胱に大腸菌が侵入するきっかけはさまざまですが、性行為の際の刺激や動きによって感染が起こるケースもあります。そのため、急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)は20~40代の比較的に若い女性に多いといわれています。最近では、温水洗浄便座による洗いすぎがきっかけで、年齢を問わずに発症するケースも増えています。

ただし、膀胱内にわずかな細菌が侵入したとしても、必ずしも膀胱炎を発症するわけではありません。通常、人間のからだには、外部から侵入した細菌などを排除する「自浄作用」が備わっていて、 侵入した細菌などの異物の多くは尿と共に排出されます。ところが、おしっこをガマンするような生活スタイルや、すぐにトイレに行けないような仕事環境、水分摂取量が少ないために十分な尿量がないときは、自浄作用が弱くなります。そのため、膀胱に細菌が残ってしまい、急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)を発症します。また、睡眠不足、ストレスや疲労、生理(月経)によって免疫力が低下しているときも、急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)を発症しやすくなります。

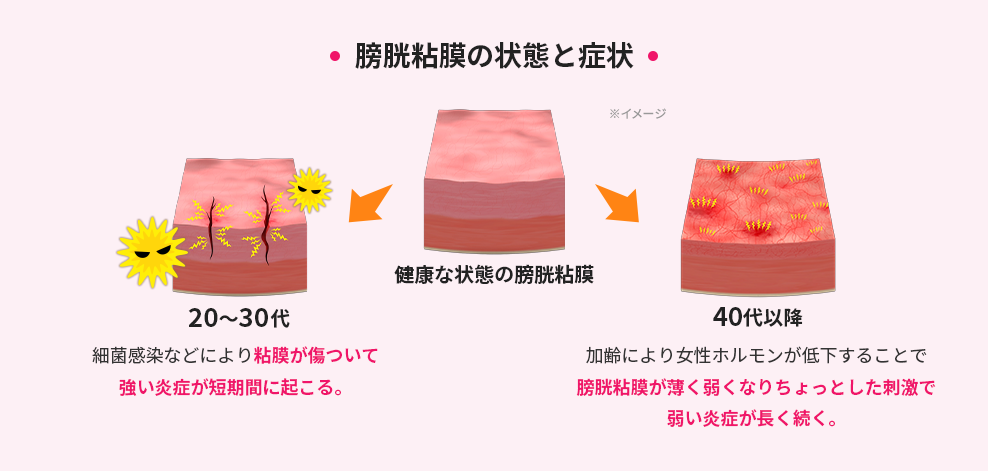

その他、更年期以降の女性では、閉経に伴う女性ホルモンの低下によって、頻尿や排尿痛などの症状が長く続く「慢性膀胱炎」もみられます。粘膜や皮膚をみずみずしく保つ働きのある女性ホルモンが加齢によって減少することで、膣、外陰部、尿道口、尿路の粘膜が弱く薄くなります 。そのため、膣や外陰部が乾燥したり、膣や膀胱の粘膜が炎症を起こしたりします。

膀胱炎の症状

膀胱炎では、膀胱の粘膜の炎症に伴う刺激によって、痛みや排尿に関するトラブルが生じます。

膀胱炎の代表的な症状は以下のとおりです。

- ・排尿痛(排尿時にツーンとしたしみるような痛みがあります。)

- ・頻尿(ふだんよりもトイレが近くなります。)

- ・残尿感(排尿後も「尿が残っている感じがする」や「尿が出きっていないような感じがする」などの違和感があります。)

- ・尿の濁り(白血球や炎症部分からはがれ落ちた組織などが尿に混ざって濁ってみえます。)

それぞれの症状の出方や程度は、膀胱炎の種類によって異なります。また、年齢によっても症状の出方に違いがあるといわれています。

膀胱炎の種類・症状

膀胱炎には、最もよく見られる急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)以外にも、原因や症状が異なるいくつかの種類があります。それぞれの膀胱炎の特徴や症状を見てみましょう。

- ● 急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)

- 最もよく見られるのは細菌感染による膀胱炎です。急性は「急に症状が出る」、単純性は「膀胱や尿路の形状などに異常がなく、背景に大きな全身性の病気がない」という意味です。

持病がない方で、尿路の異常がないにもかかわらず、膀胱内に細菌が侵入し、増殖することで炎症が起こり、頻尿や排尿痛、残尿感、尿の濁りといった急性症状が出ます。男女を問わず発症する可能性はありますが、特に女性に多い病気です。

- ● 慢性膀胱炎

- 急性膀胱炎のような激しい急な症状はないものの、頻尿や排尿後の不快感、残尿感が長引く、閉経期以降の中高年女性に多く見られます。

慢性膀胱炎の中には、尿管結石や膠原病、前立腺肥大症、がん、糖尿病などの病気を背景に発症するものもあります。また、尿路にカテーテルを長時間も留置することによって、尿の流れが滞り、細菌感染を起こすケースもあります。そのほか、免疫系の働きを抑える薬剤の影響によって、膀胱内の細菌感染を起こすケースもみられます。

- ● 間質性膀胱炎

- 細菌感染を起こしていないのに生じる膀胱炎です。根本的な原因は不明で、なんらかの理由によって膀胱の粘膜が壊れ、尿がしみこむことで炎症が生じます。主な症状は、頻尿と下腹部の痛みで、尿が溜まってくると膀胱のあたりが痛くなり、排尿すると楽になる特徴があります。膀胱の粘膜が壊れて柔軟性が失われているので、多くの尿を溜めることができません。

- ● 出血性膀胱炎

- 尿に血が混じるタイプの膀胱炎です。尿が赤みを帯びているのが主な特徴で、頻尿、排尿痛、残尿感なども伴います。ウイルス感染や抗がん剤、免疫抑制剤、抗アレルギー剤、などの内服によって発症します。そのほか、抗生物質や漢方薬の内服が原因で起こることもあります。

- ● 放射性膀胱炎

- がんに対する骨盤内放射線治療によって、膀胱の粘膜が障害され、炎症部位に潰瘍ができて出血します。

- ● 腎盂腎炎(じんうじんえん)

- 膀胱炎が悪化して発症する腎臓の病気です。膀胱内の細菌が、尿管を通って腎盂という腎臓の一部にさかのぼり、炎症を起こします。腎盂の炎症はすぐに腎臓全体に広がり、発熱や寒気、倦怠感、背中の痛み、吐き気などの全身症状が出ます。放置していると命にかかわるため、すみやかに膀胱・尿道関連の疾患が専門である泌尿器科で治療を受ける必要があります。

どうして女性は急性単純性膀胱炎 (急性膀胱炎)に

なりやすいの?

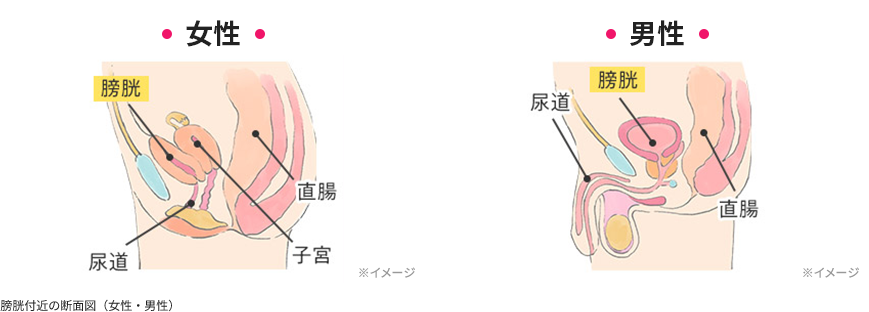

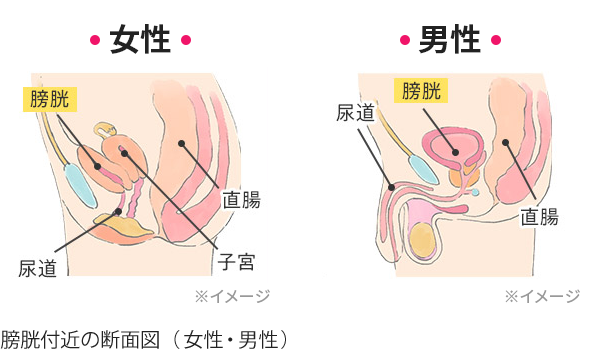

女性のからだの構造上、外尿道口から細菌が入り込みやすく、急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)になりやすいといわれています。つまり、外尿道口の近くに膣や肛門が並んでいるため、排便時や性交時に付着した細菌が尿道に入り込みやすいです。さらに、尿道の長さも、急性単純性膀胱炎(急性膀胱炎)になりやすい大きな要因になっています。男性の尿道が約16~20cmあるのに対し、女性の尿道は約4~5cmしかないため、細菌が膀胱内に侵入しやすくなっています。

なお、健康な女性では、外尿道口のすぐ後ろにある膣周辺に、デーデルライン桿菌 (かんきん)という常在菌が住んでおり、pH3.5~4.5を保つことで細菌の増殖を防いでいます。これを膣の自浄作用といいます。ところが、加齢によって女性ホルモンが低下すると、デーデルライン桿菌が減少し、自浄作用 が弱くなることに加え、膀胱の粘膜自体も薄くなるため、外敵から守る力が低下します。

これにより、膣周辺で細菌が増殖しやすくなり、隣り合う外尿道口への侵入の機会も増えると考えられています。「膀胱炎かな?」と思ったら、泌尿器科を受診しましょう。

膀胱炎の治し方

膀胱炎による排尿時の違和感を放置すると悪化し、重症化する可能性もあります。頻尿や排尿痛、尿の濁り、残尿感といった膀胱炎が疑われる症状がある場合は、泌尿器科を受診しましょう。

受診するまでにできるセルフケア としては、水分を多くとって尿量を増やし、細菌の排出を促すことです。トイレをガマンせず、尿意を感じたら排尿することで、膀胱内の細菌の増殖と定着を防ぎます。

水分を多くとる

水をたくさん飲んでおしっこを出すことで、

菌が膀胱から押し出されます。

トイレをガマンしすぎない

膀胱に長時間おしっこが溜まり続けると、

膀胱内で菌が繁殖する可能性があります。

少なくとも3〜4時間を目安にトイレに行き、

ガマンしすぎないようにしましょう。

また、ごく軽度の膀胱炎であれば、市販の医薬品を試すのもよいでしょう。ただし、膀胱炎の症状がよくならないまたは悪化している場合は、泌尿器科を受診しましょう。

特に、発熱や寒気、倦怠感、背中の痛み、吐き気など、腎盂腎炎に見られるような全身症状が現れた場合は、注意が必要です。腎盂腎炎に進行すると、命にかかわる場合もあるため、すぐに泌尿器科を受診し、医師に相談しましょう。

まとめ・先生からのメッセージ

膀胱炎かなと思ったら、いつもより多めに水を飲む、早めに市販薬を使用する、などの対応でも症状が酷くならずに済むこともあります。症状が強い場合は泌尿器科を受診してください。

また、膀胱炎は普段からの予防も大切です。可能であれば1日2L以上のお茶やお水を飲むようにしましょう。またウォシュレットも膀胱炎を引き起こす原因となるため、なるべく使用せず、トイレ後は肛門からの細菌の侵入を防ぐため、汚れは体の前から後ろに拭くようにしましょう。