『便秘と下痢』が続くのは

更年期のサイン?

原因と対処法

「最近、便秘が続いて困っている」「下痢が続いている」など、おなかの不調でお悩みはありませんか。女性にとってターニングポイントとなる更年期では、ホットフラッシュやのぼせなどの代表的な更年期症状だけでなく、便秘や下痢といったおなかのトラブルに悩まされることもあります。

今回は、更年期にみられる便秘と下痢の原因、対処法を解説します。更年期の変化について正しい知識を身につけ、つらい時期を快適に乗り越えましょう。

※弊社から宋先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。

更年期における

便秘・下痢の症状

更年期には閉経に伴う女性ホルモンの減少の影響で、心身に様々な不調があらわれる「更年期症状」がみられます。

更年期症状はよく知られているホットフラッシュやほてりなどに加え、「便秘」や「下痢」などの消化器の症状があらわれることもあります。

便秘の症状

便秘とは、量や質の面で自然な排便が妨げられ、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」を指します。自覚症状としては、便の回数や量が減るほか、おなかの膨満感や腹痛、おなかが鳴るなどの症状がみられます。また、排便時の過剰ないきみや痛み、肛門の詰まり感などが起こる場合もあります。

下痢の症状

下痢とは、「便形状が軟便あるいは水様便、かつ排便回数が増加する状態」と定義されています。

自覚症状としては、便が水分を多く含む液状、またはそれに近いやわらかい状態になり、排便回数が増えます。そのほかにも、便意をがまんできない、便失禁、腹痛などを伴うこともあります。

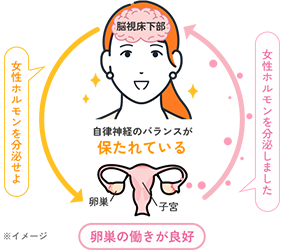

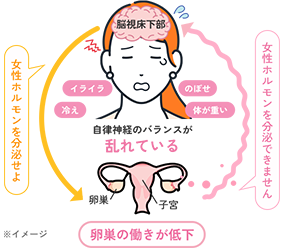

更年期に便秘や下痢になる原因

更年期に便秘や下痢が起こりやすくなる主な原因は、閉経に伴って女性ホルモンが減少し、その影響で自律神経が乱れるためです。女性ホルモンの分泌と自律神経の働きは、脳の視床下部という「司令塔」によってコントロールされています。更年期になり女性ホルモンが乱高下しはじめると、司令塔は「もっと女性ホルモンを出して」と指令を出し続けます。しかし、老化した卵巣はこれに応えることができません。このため司令塔が混乱してバランスを崩し、その影響が自律神経にも及びます。

生理が順調な頃

- 1脳(視床下部)から女性ホルモン分泌を指令する

- 2卵巣から女性ホルモンが分泌される

- 3女性ホルモンの血中濃度が高まると指令が止まる

更年期

- 1脳(視床下部)から女性ホルモン

分泌を指令するが、卵巣から十分な

女性ホルモンが分泌されない - 2脳(視床下部)から女性ホルモンを出す指令が

出続ける - 3自律神経中枢に影響を及ぼす/ホルモンバランス・

自律神経のバランスが乱れる - 4自律神経に異常発生!

自律神経は、腸がリズミカルに動いて便を肛門へ送り出す働きや、便の水分量を調整する機能をコントロールしています。そのため、自律神経のバランスが崩れることで、腸の動きが鈍くなって便秘になったり、水分調節がうまくいかなくなって下痢を起こしたりします。また、過労やイライラ、不安などの精神的なストレスも自律神経の乱れをさらに強め、症状を悪化させることがあります。

このように、更年期の便秘や下痢は、女性ホルモンの減少を背景に、自律神経の不調や精神的なストレスが複雑に絡み合って起こると考えられています。

便秘や下痢が起こる病気

便秘や下痢は更年期に関連するもの以外にも、様々な病気によって引き起こされることがあります。

便秘の場合、日常的によくみられるのは「機能性便秘」と呼ばれる体質的な便秘です。これは、大腸そのものに明らかな異常はなくても、ストレスや生活習慣の影響で腸や肛門の働きが乱れて起こります。

そのほかの原因としては、大腸がんや手術後の癒着などで腸管がせまくなり、通りが悪くなって便秘になる「器質性便秘」や、糖尿病や甲状腺ホルモンの病気の影響で起こる「症候性便秘」などがあります。

下痢の原因となる病気も多岐にわたります。主な原因としては、有害な大腸菌などによって一時的に激しい下痢を引き起こす「感染性下痢」、過敏性腸症候群や大腸がんなどの病気によって腸の機能が低下して起こる下痢などがあります。そのほか、病気ではありませんが、「浸透圧性下痢」といって、食べすぎ、水やアルコールの飲みすぎによって、消化不良が起き、一時的に下痢をすることがあります。

更年期の便秘や下痢の対処法

医療機関で検査をしても体に大きな異常がみられない場合に、更年期に便秘や下痢が起こったときは、セルフケアで症状をやわらげましょう。

便秘の対処法

便秘が気になるときは、穀物やいも類、豆類、ひじき、果物など、食物繊維が豊富な食品、乳酸菌やビフィズス菌を含む発酵食品を摂取することで腸の働きが活発になり、便通の改善が期待できます。また、ウォーキングなど適度な運動を取り入れたり、手のひらでおなかに「の」の字を書くマッサージを行ったりするのも効果的です。

下痢の対処法

下痢が気になるときは、おかゆ、煮込みうどん、みそ汁、野菜スープなど、消化のいい食品を中心に摂取しましょう。また、下痢によって体内の水分やナトリウム、カリウムなどの電解質が失われるため、みそ汁やスポーツドリンクなどをこまめに飲み、水分と電解質を補うことも大切です。一方、脂肪分の多い肉や魚、ラーメン、生野菜、ケーキなどは消化吸収が悪いため、調子がすぐれないときは避けましょう。さらに、コーヒーやアルコール類は、腸に刺激を与えるため、控えるようにしましょう。

便秘や下痢におすすめの漢方薬

更年期の便秘や下痢に対して、上記の対処法を行っても症状が改善しない場合は、市販の漢方薬を試してみるのも1つの方法です。

漢方薬による治療には、体質そのものの改善を目指す「本治」というアプローチと、症状そのものをやわらげる「標治」という2つのアプローチがあります。

更年期の症状の根本的な原因としては、ホルモンバランスの乱れという体質の変化が関与しているため、本治のアプローチとしては次の3種が広く用いられています。

表1:更年期の症状全般に用いる漢方薬

| 当帰芍薬散 |

|

|---|---|

| 加味逍遙散 |

|

| 桂枝茯苓丸 |

|

一方、便秘や下痢の症状に対しては、症状をやわらげる「標治」のアプローチとして、大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)、麻子仁丸(ましにんがん)、桃核承気湯(とうかくじょうきとう)、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)、真武湯(しんぶとう)、桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)などがよく用いられます。

表2:便秘や下痢の症状に用いる漢方薬

| 大黄甘草湯 |

|

|---|---|

| 麻子仁丸 |

|

| 桃核承気湯 |

|

| 半夏瀉心湯 |

|

| 真武湯 |

|

| 桂枝加芍薬湯 |

|

漢方薬を効果的に使用するためには、自分の体の状態や体質、病気の進行度に合ったものを選ぶことが大切です。

漢方薬剤師などの専門家に相談し、自分に合った漢方薬を使用しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

- Q.更年期の便秘・下痢の受診の目安は?

-

A.

更年期の便秘・下痢に対してセルフケアを行っても症状が改善しない場合や、何度も同じ症状を繰り返している、悪化している場合は、医療機関を受診しましょう。とくに、強い腹痛や吐き気、発熱などを伴う場合、便に血液が混じっている場合は、すみやかに受診してください。「たかが便秘・下痢」と軽視せず、医師に相談しましょう。

- Q.便秘・下痢症状があるときは何科を受診すればよいですか?

-

A.

便秘・下痢症状に関しては、かかりつけの内科または消化器内科を受診しましょう。受診の際は、いつからどのような症状があるか、便の形状や排便の頻度・時間帯、便秘・下痢以外の症状の有無などを記録して持参すると、診断の際に役立ちます。

- Q.更年期に便秘を改善するにはどうすればよいですか?

-

A.

食生活を見直し、穀物やいも類、豆類などの食物繊維が豊富な食品、乳酸菌やビフィズス菌が含まれている発酵食品を積極的に摂取しましょう。また、ウォーキングなど適度な運動を取り入れたり、手のひらでおなかに「の」の字を書くマッサージを行ったりするのもおすすめです。

- Q.更年期に下痢になる理由は?

-

A.

閉経に伴って女性ホルモンが減少すると、その影響で自律神経が乱れます。自律神経は腸が動いて便を肛門へと送り出す働きや、便の水分量を調整する機能をコントロールしています。そのため、自律神経のバランスが崩れると、腸の動きが鈍くなり、水分調節がうまくいかずに下痢を引き起こします。

更年期の症状を知り

ココロとカラダと

うまく付き合いましょう

更年期にあらわれる便秘や下痢は、女性ホルモンの低下を背景に、自律神経の乱れやストレスといった要因が複雑に絡み合って生じると考えられます。

不安定な時期を快適に乗り切るためにも、食生活を工夫し、適度な運動やマッサージ、漢方薬などを活用したセルフケアによって、症状の緩和が期待できます。ただし、更年期の便秘や下痢は別の病気が原因となっている場合もあるため、症状が長く続く場合は、自己判断せず、医療機関を受診して医師に相談しましょう。