その『動悸』『息切れ』は

更年期のせいかも?

原因と対処法

女性にとって閉経の前後5年間の計10年間にあたる「更年期」は、女性のカラダとココロに様々な変化が訪れる時期です。体調の変化の感じ方や症状の出方には個人差が大きく、ほとんど何も感じないという方から、日常生活に支障が出るほど、更年期症状が重い方など、多種多様です。

更年期の女性の中には、急に胸がドキドキしたり、息苦しくなったりしたことがあるという方もいるかもしれません。この記事では、更年期にあらわれることのある動悸や息切れの症状、原因、正しい対処法を解説します。

※産婦人科の高尾先生に監修を依頼し、いただいたコメントを編集して記載しています。

監修者プロフィール

高尾 美穂

(たかお みほ)

日本医師会認定産業医・医学博士・婦人科スポーツドクター。女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道 副院長。日本医師会公認産業医として働く女性を支える傍ら、内閣府男女共同参画局・人事局の教育講演など担当している。

著書:「娘と話すからだ・こころ・性のこと」(朝日新聞出版)「人生たいていのことはどうにかなる あなたをご機嫌にする78の言葉」(扶桑社)

更年期における

動悸・息切れの症状

更年期の女性は、大きな病気がないにも関わらず、胸がドキドキとする「動悸」や、息苦しく感じる「息切れ」などの症状を経験することがあります。また、更年期症状としての動悸や息切れには、のぼせ(ホットフラッシュ)、不安感、イライラ などのほかの更年期症状を伴うケースもあります。

更年期に伴う動悸や息切れの症状が強く、家事や仕事などの日常生活に支障が出る場合には、「更年期障害」として診断され、治療が必要になります。

更年期に動悸・息切れが

起こる原因

更年期に動悸や息切れなどの症状が起きる原因はすべて解明されているわけではありませんが、主な背景として、閉経に伴う女性ホルモンの減少が、自律神経の働きを乱すことによって起こると考えられています。

更年期症状の中でも動悸や息切れは、自律神経の乱れによって起こる症状です。自律神経は私たちのカラダの状況に合わせて、常によい状態を保持する重要な神経です。例えば、激しい運動をした後には心臓の鼓動を早めて体内に新鮮な血液が行きわたるようにしたり、暑い日には発汗を促して体温を調整したりといった役割を担っています。

自律神経のしくみ

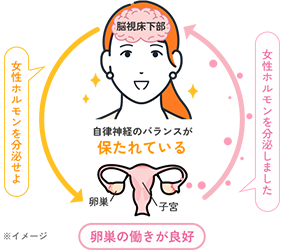

自律神経の働きは、主に脳の視床下部がコントロールしています。視床下部は女性ホルモンのバランスをコントロールする役割も兼ねる脳の重要な部位です。

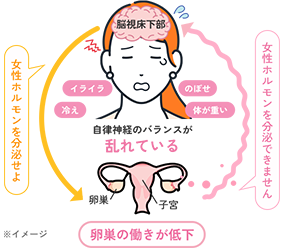

もともと女性ホルモンは、脳の視床下部からの「女性ホルモンを作って」という指令によって、卵巣から分泌されるホルモンです。しかし、加齢によって卵巣の機能が低下すると、卵巣は視床下部からの指令を受けても女性ホルモンを作ることができなくなります。

視床下部がいくら指令を送っても、卵巣が女性ホルモンを作らないため、視床下部が混乱し、次第にその機能が低下していきます。視床下部の機能が低下すると、自律神経をコントロールする働きにも影響がおよび、動悸や息切れなどの症状を引き起こすと考えられています。

生理が順調な頃

- 1脳(視床下部)から女性ホルモン分泌を指令する

- 2卵巣から女性ホルモンが分泌される

- 3女性ホルモンの血中濃度が高まると指令が止まる

更年期

- 1脳(視床下部)から女性ホルモン

分泌を指令するが、卵巣から十分な

女性ホルモンが分泌されない - 2脳(視床下部)から女性ホルモンを出す指令が

出続ける - 3自律神経中枢に影響を及ぼす/ホルモンバランス・

自律神経のバランスが乱れる - 4自律神経に異常発生!

ただし、閉経時の女性ホルモンの低下によって、すべての更年期の女性に動悸や息切れの症状が起こるわけではありません。これらの更年期症状は、上記のような女性ホルモンの低下を背景に、加齢や生活習慣、一人ひとりの性格、職場・家庭での人間関係などの要因が絡み合って起こるといわれています。

これまでの研究で更年期の女性はストレスの影響を受けやすく、精神面でも不安定になりやすいことがわかっています。また、ストレスをきっかけにカラダを緊張状態にする自律神経である「交感神経」が活性化することにより、高血圧や血圧変動などが起こりやすいことも報告されています。

動悸・息切れが

起こる病気

更年期に伴う動悸や息切れを考える上で大切なことは、まず動悸や息切れを引き起こすほかの病気が潜んでいないかを医療機関で調べることです。更年期症状としての動悸や息切れだと思っていても、実はほかの病気が隠れている可能性もあります。また、「年齢のせいだろう」と軽く考えて症状を我慢するのもよくありません。

動悸や息切れは、更年期症状以外にも次のような病気でも起こる可能性があるので、異常を感じたら自己判断はせずに、医療機関を受診しましょう。

| 心疾患 | 心臓の病気の総称です。心筋梗塞や心筋症などによって、心臓から血液を送り出すポンプ機能や血液の流れが障害され、脈拍が乱れることで動悸や息切れを感じることがあります。 |

|---|---|

| 呼吸器疾患 | 感染症などによって肺や気管支に炎症が起こることで、空気が十分に取り込めなくなり、息苦しさや息切れなどの症状を生じます。息切れ症状が出る呼吸器疾患は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎など多くあります。 |

| 血液疾患 | 鉄欠乏性貧血や白血病などの血液の病気によって、十分に酸素が運べなくなり動悸や息切れなどの症状を生じることがあります。 |

| 内分泌疾患 | 甲状腺機能亢進症などの病気によってホルモンバランスが乱れ、動悸や息切れなどの症状が出ることがあります。 |

更年期の

動悸・息切れの対処法

更年期の動悸や息切れが軽いものであれば、ほかの更年期症状への対処法と同様に生活習慣を見直すことで、症状の改善が期待できます。バランスの取れた食事や規則正しい睡眠習慣を身につける、ストレスの少ない生活を取り入れるなど、工夫をしてみましょう。また、食事面ではカフェインやアルコール類など、刺激の強いものはできるだけ控えるようにしましょう。

急に動悸や息切れが起きた場合は、ゆっくりと腹式呼吸をしてみるものよいでしょう。鼻からゆっくり息を吸い、おへそのあたりに空気をためるイメージでおなかをふくらませ、口からゆっくり息を吐きだす腹式呼吸は、自律神経のバランスを整え、カラダをリラックスさせる効果が期待できます。

ただし、動悸や息切れの症状が重く、更年期障害と診断された場合は治療が必要です。更年期障害に伴う動悸などの自律神経系の症状に対しては、閉経に伴って減少した女性ホルモンを薬によって補う「ホルモン補充療法」の有効性が報告されています。そのため、医療機関では更年期の動悸や息切れに対してはホルモン補充療法が広く行われています。

漢方薬による治療を行うこともあります。漢方医学では、動悸や息切れをはじめとする更年期の症状は「気・血・水」のバランスの乱れによるものと考えます。「気」とはカラダと精神の活動に必要なエネルギー、「血」とはからだをめぐり、栄養や老廃物を運ぶ血液、「水」とは不要なものを排出する体内の水分のことです。漢方薬はこの乱れた「気・血・水」のバランスを整えることで、症状にアプローチします。

更年期の治療に主に使用される漢方薬は次の3種です。

- 加味逍遙散(かみしょうようさん)

- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

特に、動悸や息切れに対しては「加味逍遙散」がよく用いられます。

加味逍遙散は更年期障害をはじめ、月経不順や月経困難、冷え症に用いられます。また、疲れやすい、肩こり、便秘、精神不安などの方に向いている薬です。

更年期における自律神経の乱れに対し、桂枝茯苓丸を用いることもあります。桂枝茯苓丸は更年期障害や月経不順、月経異常、月経痛、肩こり、めまいなどに用いられます。

更年期の症状を知り

ココロとカラダと

うまく付き合いましょう

更年期は女性の誰もが経験するターニングポイントです。大きな病気がないにも関わらず、これまでにない動悸や息切れなどの症状を経験することがありますが、「年のせいだから」と放置はせずに、正しい知識と情報を持って適切に対処しましょう。

更年期に伴う女性ホルモンの減少を止めることはできませんが、日々の生活習慣の見直しや心身をリラックスさせる工夫を取り入れることで、自律神経のバランスを整え、動悸や息切れなどの症状を和らげることができます。ただし、動悸や息切れの症状が強く、日常生活に支障をきたす場合は、早めに医療機関を受診して適切な治療を受けましょう。

動悸や息切れ以外にも、ほてりやのぼせ(ホットフラッシュ)、めまい、イライラなどの症状のある方や、更年期障害について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてください。