【医師監修】

年代と太り方タイプで変わる、

女性のお腹周りの脂肪の落とし方

「ウエストがきつい」「お腹や腰の周りのお肉が増えたかも」

気になっているけれど、なかなか落ちにくいお腹周りの脂肪。じつは、脂肪にも種類があり、つく場所やつき方が年代とともに変わるのを知っていましたか?女性のお腹周りの脂肪について、原因や効果的な落とし方を、肥満外来を開設する安成英輔先生にお聞きしました。

安成 英輔先生

白金高輪駅前内科・糖尿病クリニック 院長

2003年、岩手医科大学医学部卒業。順天堂大学医学部付属順天堂医院(内科・代謝内分泌内科)などを経て、2021年に白金高輪駅前内科・糖尿病クリニックを開院。糖尿病や高血圧、肥満などの生活習慣病を専門とし、肥満外来も開設。患者さんとのコミュニケーションを大切にして、その人のライフスタイルや考え方に合った医療を提供し、患者さんから厚い信頼を寄せられている。

医学博士、日本糖尿病学会専門医・日本糖尿病協会療養指導医・難病指定医

※弊社から安成先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。

40〜50代は

20代の2倍以上に!

日本人女性の肥満の現状

先生のクリニックでは肥満外来を開設されていますが、どのような患者さんが多いのでしょうか?

体重増加やお腹周りが気になって自主的に来られる方や、健康診断で改善を薦められた方などご事情はさまざまですが、圧倒的に女性の患者さんが多いですね。年齢層も広く、30〜40代をメインに、20代や60代〜70代の方もいらっしゃいます。

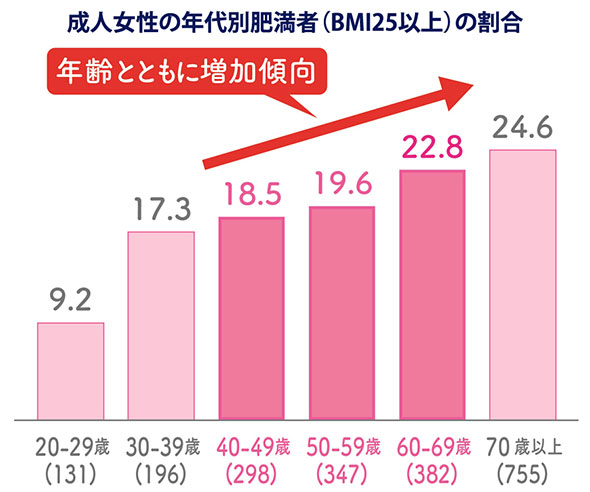

実際に、日本人女性の肥満者の割合は年齢とともに増加傾向にあり、40〜60代では約5人に1人、70歳以上では4人に1人が肥満者です。20代と比べると、40〜60代は肥満の人が2倍以上もいるという調査結果もあります。

出典:厚生労働省

令和4年(2022年)国民健康・栄養調査を加工して作成

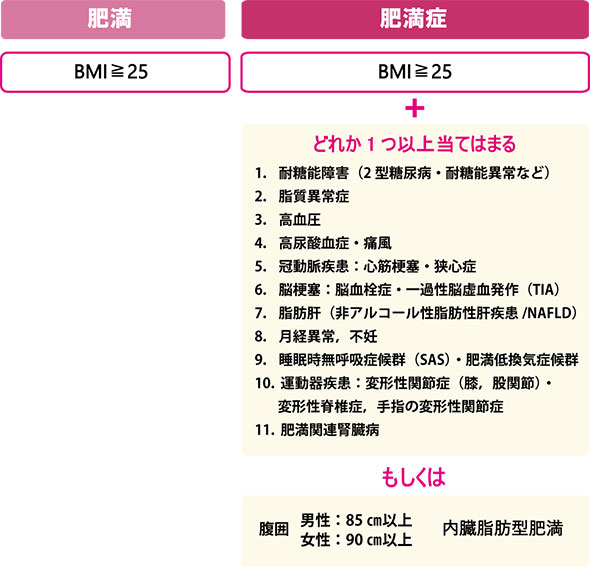

「肥満」と診断される基準などはあるのでしょうか?

肥満かどうかは、BMI(体格指数)で判断します。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

BMIが25以上になると肥満ですが、肥満は太っている「状態」を表す言葉で、医学的には病気ではありません。BMIが25以上で、以下のような肥満が原因で健康を脅かす疾患がある場合、病気の「肥満症」と診断され、減量の治療が必要と診断します。

脂肪はつく場所によって

種類が違う

お腹周りにつく脂肪にはどんな種類があるのでしょうか?

おもに「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2つに分けられます。

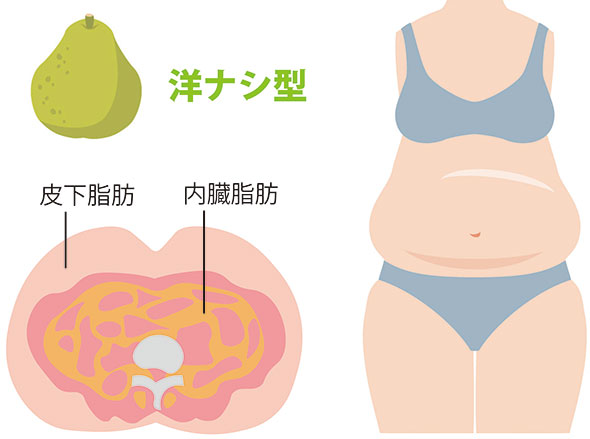

皮下脂肪型肥満

皮膚のすぐ下につく脂肪で、柔らかく皮膚の上からぷにぷにと指でつまめるのが特徴です。お尻や太ももなどの下半身につきやすく、見た目のイメージから、皮下脂肪の多い体型を「洋ナシ型」と言ったりします。

皮下脂肪も体温調節や体を保護する働きなどがあるので、ある程度は必要ですが、増えすぎると体重増加や腰・ひざへの負担がかかります。皮下脂肪は、一度ついてしまうと落としにくい面も。女性は皮下脂肪がつきやすい傾向にあります。

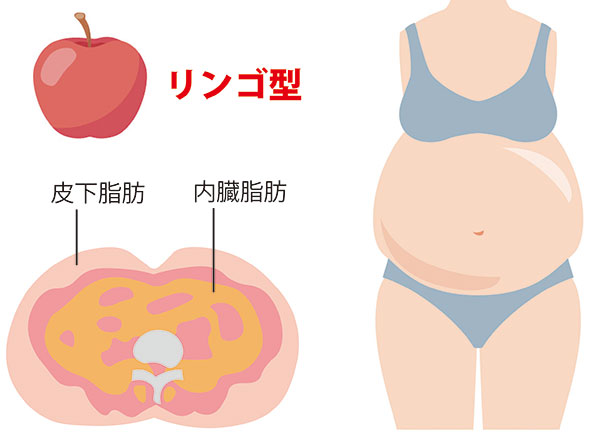

内臓脂肪型肥満

内臓の周りにつく脂肪で、筋肉の内側につくため外からはつかめません。お腹周りにつきやすく、特に腸の周りにつくことが多いです。内臓脂肪の多い体型を「リンゴ型」と言います。

蓄積しやすい一方で燃焼しやすく、ダイエット等で比較的落としやすいのが特徴です。内臓脂肪が増えると血圧や血糖値が上がり、糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病のリスクが高まるため注意が必要です。男性や閉経後の女性は、内臓脂肪が蓄積しやすい傾向にあります。

女性のお腹周りの

脂肪のつき方が

年代で変わる理由

どうして女性は皮下脂肪がつきやすいのでしょうか?

これには女性ホルモンの「エストロゲン」が大きく関係しています。

エストロゲンには妊娠に備えて皮下脂肪を増やし、丸みを帯びた女性らしい体型をつくる働きがあります。皮下脂肪は月経の維持や妊娠・授乳のために必要不可欠なので、皮下脂肪が減りすぎると月経不順や無排卵・無月経に陥ることも。一方で、エストロゲンは脂肪燃焼効果もあって、内臓脂肪の蓄積を抑制します。そのため、女性は一般的に閉経までは内臓脂肪は少なく、皮下脂肪がつきやすくなるんです。

女性のエストロゲンの量は年齢とともに変化すると思いますが、お腹周りの脂肪のつき方は年代でも変わるのでしょうか?

エストロゲンの分泌量は、40〜50代頃に迎える更年期から大きく減少していきます。そのため、女性のお腹周りの脂肪のつき方も変化する傾向があります。

エストロゲンの分泌量が多い40代頃までは、皮下脂肪が優位に蓄積されるため、お尻や太ももがふっくらとした「洋ナシ型」の女性が多いです。しかし更年期を迎えると、それまではエストロゲンのおかげで抑制されていた内臓脂肪が蓄積されやすく変化するため、50〜60代頃にはお腹周りの脂肪が多い「リンゴ型」へとシフトしていきます。

皮下脂肪に加えて内臓脂肪がつくことで、ますますお腹周りのふくらみが気になりやすくなります。

お腹周りの脂肪を

落とすには?

40代以上になって、以前と同じ生活をしているのにお腹周りの脂肪がどんどんついてくる、と悩む女性も多いと思います。脂肪を落とすには、どのような方法が有効でしょうか?

仕事に家庭に多忙の時期ですので、せっかくならば効率良く脂肪を落としたいものです。そのために、運動面と食事面の双方から、あなたのライフスタイルに合わせて無理なく継続できる方法を紹介します。

自分の適正カロリーを超えない食事量

毎日体で使われるカロリーを超えるカロリーを摂ってしまったものが、脂肪として蓄積されます。ですから、消費カロリー以上をとらなければ基本太りません。まずは自分の適正カロリーを知り、食べても太らない食事量を知りましょう。

1日あたりの適正カロリー=

身長(m)×身長(m)×22×身体活動量

日本糖尿病学会 _編・著

「糖尿病治療ガイド2022-2023」食事療法を参考に作成

身長が155cmで主にデスクワーク中心の方の場合はおよそ1500kcal前後となり、これを超えない食事量を意識しましょう。もちろん間食なども含めてです。もし食べすぎてしまった日があれば、翌日抑えるなど、1週間の中で調整しても構いません。無理なく続けられるように工夫してみましょう。

心拍数を上げすぎない有酸素運動で脂肪を燃焼

脂肪を燃焼させるために一番よい運動は「有酸素運動」です。そして、効果的に行うには心拍数がカギです。脂肪を効率的に燃焼させるための心拍数は、((220-年齢)-安静時心拍数)×運動強度(40〜60%)+安静時心拍数で計算できます。運動強度は少し息が弾む程度、会話もできるくらいが脂肪燃焼に適しているので、当クリニックでは患者さんに40〜60%でお伝えしています。40歳で安静時の心拍数が65の方であれば、効率の良い心拍数は111−134程度です。このくらいの運動を20〜45分間続けましょう。好きな運動方法で良いのですが、膝や腰に負担がかかりにくいエアロバイク(サイクリング)や水中ウォーキングがおすすめです。週2〜3回が理想です。

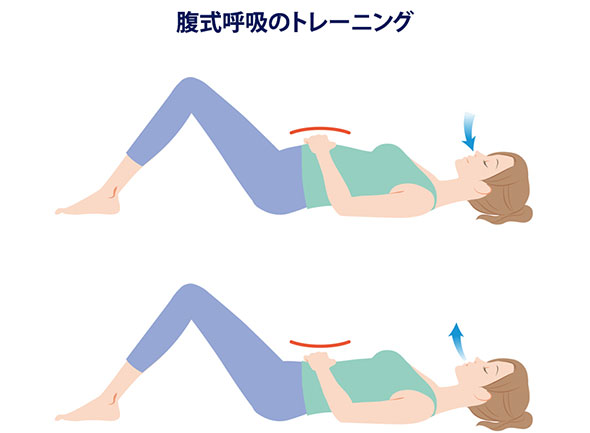

有酸素運動に加えて筋トレも頑張れる方であれば、基礎代謝が増える大きな筋肉を鍛えるのがコツです。大腿筋を鍛えるスクワットなどがおすすめです。また、インナーマッスルを鍛えるのもよいでしょう。お腹周りの引き締めにも効果的な腹式呼吸のトレーニングもご紹介します。仰向けで膝を立てた状態で、ゆっくりと腹式呼吸を10秒間×10セット行いましょう。

医療機関を受診したほうが

良いケースは?

お腹周りの脂肪が気になる場合、医療機関を受診したほうが良いケースはありますか?

冒頭でお話したとおり、肥満そのものは病気ではなく、肥満症になると治療が必要となります。お腹周りが気になる女性であれば、BMIが25以上で腹囲が90cm以上ある場合、医師と相談しながらの減量を検討するのも良いかと思います。

医療機関は内科であれば問題ありませんが、肥満外来のような専門の診療科も増え、管理栄養士による栄養指導が受けられるところもあります。定期的に通院できる範囲にないか探してみましょう。

まとめ

もともと女性は皮下脂肪がつきやすく、さらに年齢を重ねると内臓脂肪も増えてくるため、お腹周りの脂肪に悩まされがちです。「特に皮下脂肪は落ちにくいため、運動や食事だけでは成果を感じにくいかもしれません。そんな時は脂肪を落とすお薬を使ってみたり、医師への相談などによるケアを考えたりするのも1つの方法です。」と安成先生からアドバイスが。すっきりしたお腹周りを目指して、あなたも始めてみませんか?