夜間頻尿などの悩みに

夜間頻尿などの悩みに

夜間頻尿は昼間頻尿や尿失禁、尿勢低下、残尿感などの下部尿路症状のなかで最も頻度が高く、また睡眠を阻害するため支障度も高い症状といわれています。そんな夜間頻尿の症状や原因、その対策についてご紹介いたします。

夜間頻尿とは、夜寝ついてから朝床を離れるまでに1回以上起きてトイレに行かなければならなくて困るという症状であり、夜間の中途覚醒を引き起こすことから、生活の質に大きく影響すると言われております。夜間頻尿は、夜間排尿の回数が増えるにつれ支障度が増加することが知られており、実際の臨床では夜間排尿2回以上がよく問題とされております。

このような夜間頻尿は、日中のトイレが近い(昼間頻尿)、尿の勢いが弱い(尿勢低下)、尿が残っている感じがする(残尿感)といった下部尿路症状のなかで最も頻度が高く、加齢に伴い男女ともに増加することが知られています。

また、2回以上の夜間頻尿があると転倒や骨折のリスクが高くなり、死亡率が増加することが報告されており、注意が必要な症状でもあります。

昼間頻尿は、日中にトイレに行く回数が多くて困るという症状です。目安としては朝起きてから夜寝るまでの排尿回数が8回以上の場合ですが、1日の排尿回数は人それぞれですので、自分で排尿回数が多くて困ると感じる場合には昼間頻尿といえます。例えば、仕事中や外出中に頻繁にトイレに行かなければならなくて困る場合です。 夜間頻尿と昼間頻尿は合併する場合としない場合があり、それぞれ原因が異なると考えられています。例えば、症状が夜間頻尿のみの場合は夜間のみ尿量が多い夜間多尿や睡眠障害が疑われるが、昼間頻尿と合併する場合には24時間尿量が多い多尿が疑われます。そのほか合併する症状によって推定される原因が異なるため、原因究明には注意が必要です。

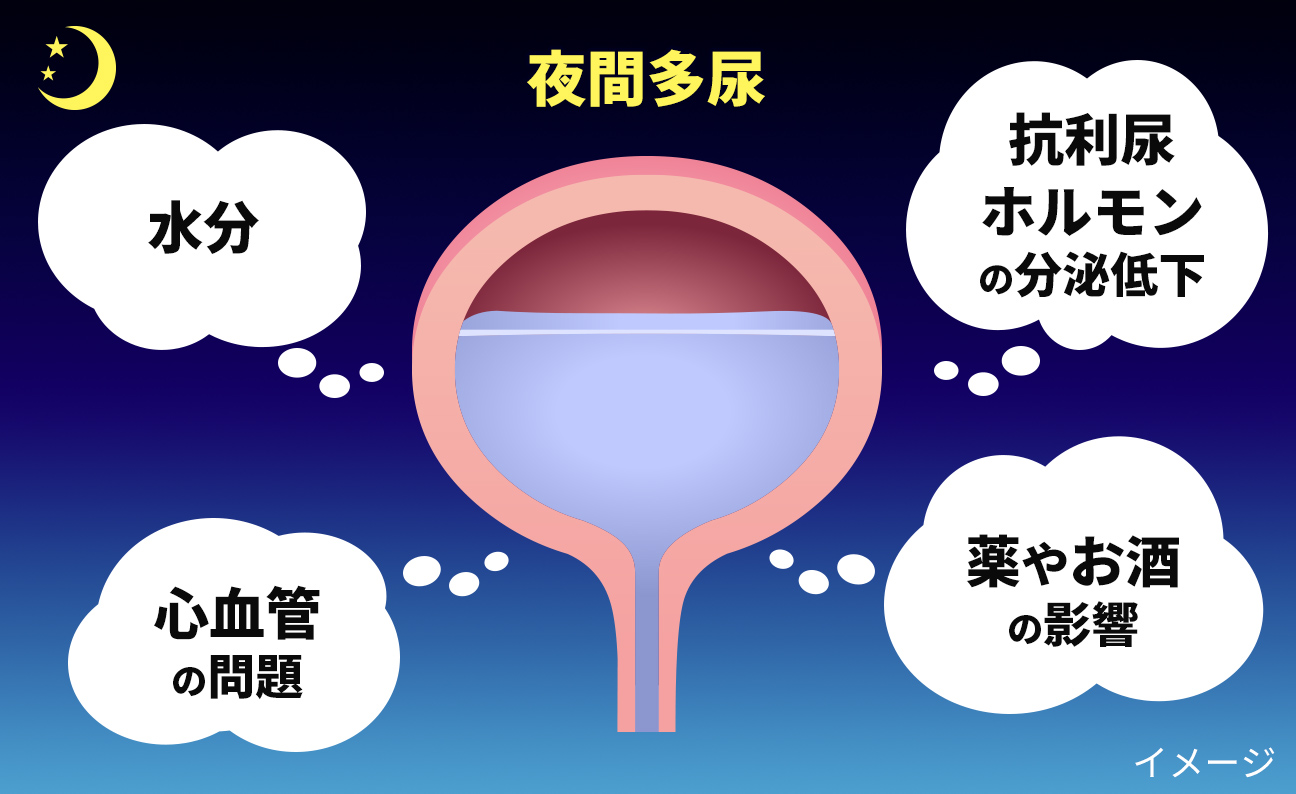

夜間頻尿の原因は、様々ありますが、主に(1)夜間多尿、(2)膀胱畜尿障害、(3)睡眠障害の3つが知られています。各原因の症状と判断基準を明記していますので、ご自身がどの原因にあてはまるかをまずは確認してみましょう。

夜間多尿には、24時間尿量が多い多尿と夜間のみ尿量が多い夜間多尿があります。下記はよく使用される夜間多尿の判断基準です。

65歳を超える方: 24時間の尿量のうち、夜間の尿量が33%を超える場合。

若い成人の方: 24時間の尿量のうち、夜間の尿量が20%を超える場合。

※ここでいう夜間の尿量とは、寝ている間のトイレと起床後最初のトイレにおける尿量のこと。このような夜間多尿の原因には下記が挙げられます。

夜間頻尿の80%の方は水分を過剰に摂取しています。水分摂取量が多ければ当然のことながら尿量が増えて排尿回数が増加します。

抗利尿ホルモンは夜間に多く分泌されることで夜間尿量を減少させているため、加齢に伴い夜間の抗利尿ホルモン分泌が減少すると、夜間尿量が増えてしまいます。

心不全や加齢による心機能低下は日中立っている間に下半身に水分を貯留し浮腫につながってしまいます。そのため、夜横になると下半身の水分が血管に戻って血液量が増えるため心臓に負担がかかり、心臓から利尿ホルモンが出て尿量が増加します。

一部の薬剤が多尿を引き起こすことがあるため、気になる場合は医師に相談することが大切です。またアルコールは抗利尿ホルモンの分泌を抑えてしまうため、多尿につながる場合があります。

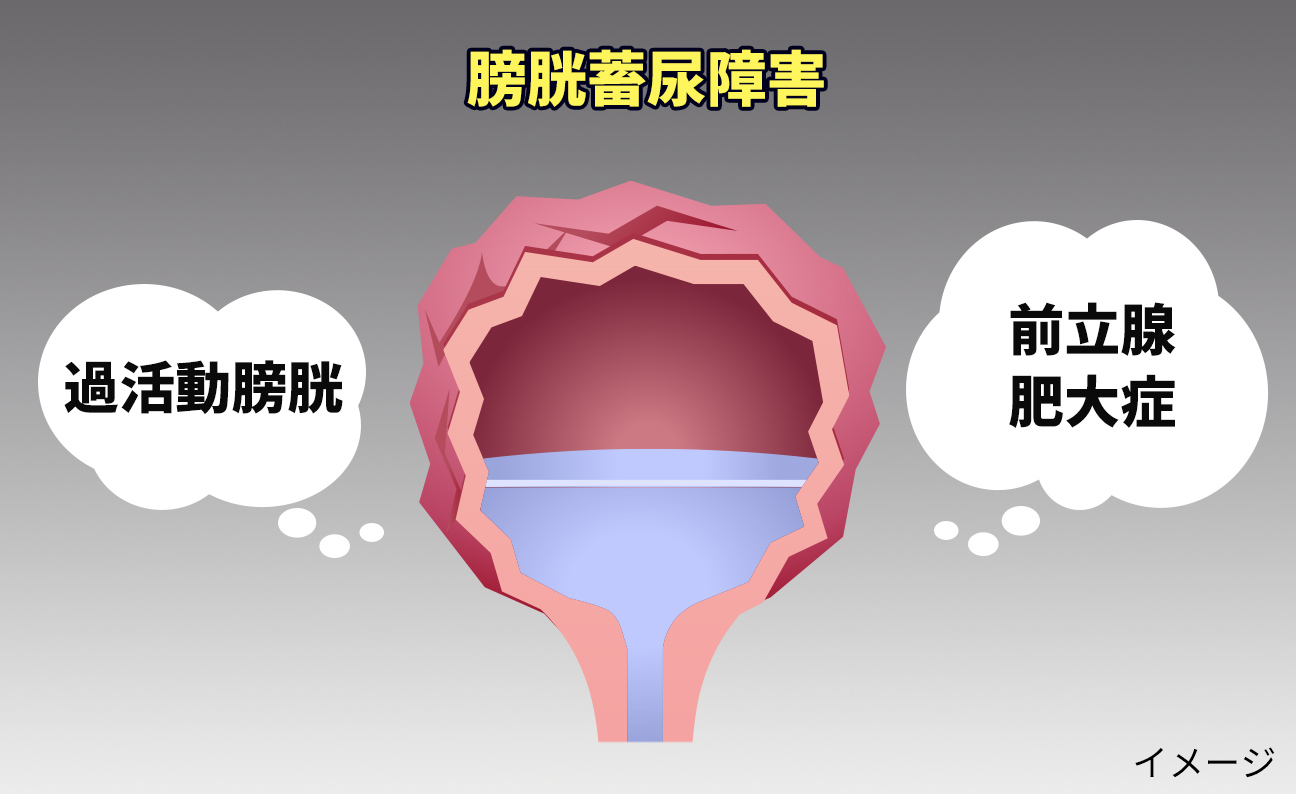

膀胱蓄尿障害は、膀胱容量自体が低下したり、尿を出し切れなくなったりすることで尿を十分に溜められなくなる障害です。

膀胱が過敏になって、十分に尿が溜まっていなくても膀胱が収縮してしまう状態です。夜間に2回以上トイレに行く患者の31%が過活動膀胱とされています。

男性の前立腺が大きくなるなどにより膀胱出口部を閉塞してしまい、様々な尿トラブルを引き起こす病気です。前立腺肥大症の代表的な症状としては尿の出が悪くなることがあります。

夜間頻尿と不眠は互いに関係し悪循環を引き起こすことが知られています。

夜間に尿意を感じ目が覚める場合と、逆に夜間に目が覚めると尿意を感じる場合もあります。

高齢になると深い睡眠が減り中途覚醒が多くなるが、中途覚醒は膀胱容量の低下を招き、夜間頻尿につながります。

夜間頻尿には一緒に次のような症状を伴うことがあります。

・急に強い尿意を感じる

・尿が出にくい

・排尿後に尿が残っている感覚がある

これらの症状は下部尿路症状ともいわれ、合併する場合は過活動膀胱や前立腺肥大症などが原因疾患となっている可能性もあります。

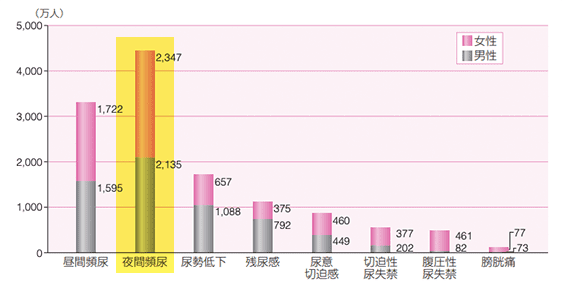

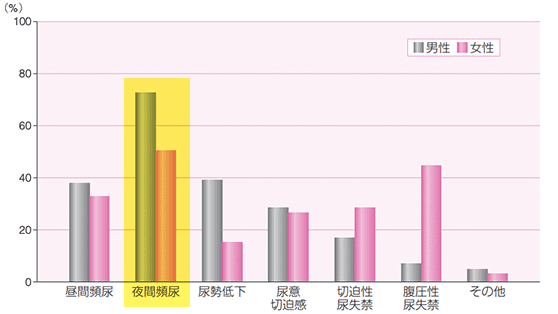

夜間頻尿に関するお悩みを抱える人はどれぐらいいるのでしょうか?日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会.女性下部尿路症状診療ガイドラインのデータをもとに見ていきましょう。

下部尿路症状の頻度別推定有症状者数

昼間頻尿(8回以上),夜間頻尿(1回以上),

他の症状(週1回以上)

【出典】

日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会.女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版].2019.

夜間頻尿の症状がある方は

約4,000万人もおられ、

ほかの尿トラブルと比較しても

一番多い症状となっています。

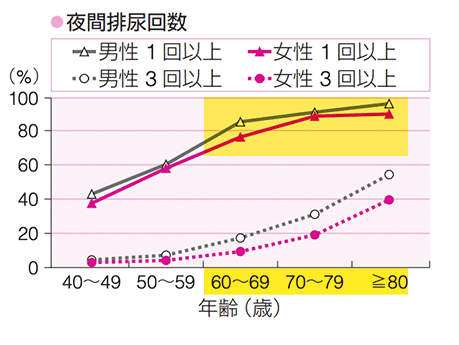

下部尿路症状の性別・年齢別頻度

【出典】

日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会.女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版].2019.

また、

夜間の排尿回数においても、

年齢とともに排尿回数が増加し、

60代以上で70%の方が、

70代以上で80%以上の方が

夜間1回以上排尿のために起きています。

下部尿路症状の日常生活への影響

日常生活に最も影響する症状について

複数選択で解答を求めた

【引用元】

日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会.女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版].2019.

日常生活の影響度も

ほかの尿トラブルと比較しても

夜間頻尿が一番高い

ことがわかっています。

夜間頻尿は男女や年齢層を問わず頻度の高い下部尿路症状ですが、女性のほうで頻度が高いといった報告や男性の頻度のほうが高いといった報告があり、夜間頻尿のなりやすさについて明確な性差は不明です。

しかし、下部尿路症状の男女差としては、男性は夜間頻尿などの蓄尿症状に加えて、前立腺肥大症による排尿症状、排尿後症状が多く、女性は骨盤底機能障害による腹圧性尿失禁といった蓄尿症状が多いことが知られています。しかし、夜間頻尿は男女ともにこれらの下部尿路症状の中で最も頻度が高い症状となっています。

夜間頻尿の原因は男女とともに夜間多尿や睡眠障害が関与することが多いが、女性特有の骨盤臓器脱も夜間頻尿の原因となる場合があります。骨盤臓器脱は出産や加齢、女性ホルモンの低下などにより骨盤底筋群が弛緩してしまい、膣から骨盤内の臓器が脱出してしまう疾患です。この骨盤臓器脱は夜間頻尿を引き起こすことが知られおり、また骨盤臓器脱を修復することで夜間頻尿が改善した報告があります。

男性特有の泌尿器疾患である前立腺肥大症によっても夜間頻尿が引き起こされることがあります。前立腺肥大症とは一般に前立腺の肥大と膀胱出口部の閉塞を伴う下部尿路症状を呈する疾患であり、尿が出にくいといった症状があらわれることが多いです。前立腺肥大症により夜間頻尿が生じる機序としては、尿を溜める、出すといったサイクルごとに尿が出にくいことで膀胱へ負荷がかかり、溜められる膀胱容量が減ったり、膀胱収縮する神経が過敏になったりするためであるといわれています。

夜間頻尿はライフスタイルの改善で症状が和らぐことがあります。ここでは手軽にできる夜間頻尿の改善策・対策を紹介します。

飲水過多や夜間のアルコール、カフェイン摂取は夜間多尿の原因となるため、控える必要があります。しかし、脱水による脳梗塞の発症や悪化のリスクがあるため、注意が必要です。1日の水分摂取量の目安としては、体重の2~2.5%と言われており、体重60kgとすると1.2~1.5 Lとなります。簡単には夜間頻尿で困らない程度に水分摂取量を調節します。脱水になると夜間に足がつることがありますので、その時には就寝前に経口保水剤やスポーツドリンクの飲用が適しています。

塩分の過剰摂取は夜間頻尿のリスクになります。塩分摂取を控えることで夜間排尿回数や夜間尿量が減少したという報告があり、症状の改善が期待できます。

夕方あるいは夜間に行う1日20分程度のウォーキング等の運動が夜間頻尿に有効である場合があります。これは運動により血管外の水分を筋肉ポンプ作用で血管内に戻し、発汗による体外への水分排出があるためとされています。

日中立っている間に足にたまった水分が、夜横になると上半身に戻り結果として夜間尿量が多くなることがあります。弾性ストッキングは日中の足のむくみを防ぐことで夜間の尿量を減らすことが期待されます。

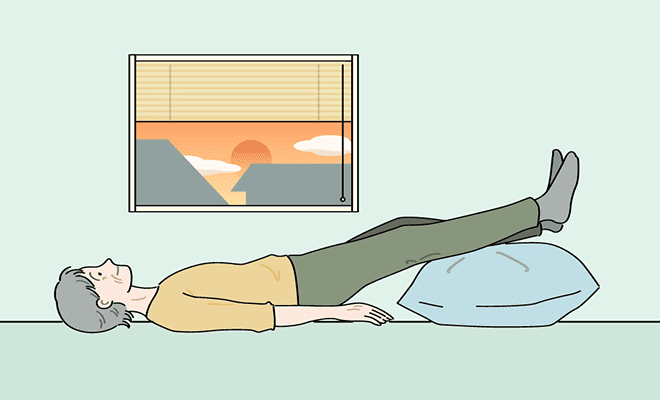

夕方に仰向けに寝て、足を少し上げた状態で30分以上維持すると有効であった報告があります。これにより下肢へ貯留した水分を血管内に戻し、就寝前に排尿することで夜間頻尿の改善につながる可能性があります。両脚上げを就寝前に行うと夜間頻尿となりますので、夕方に行います。

夜間頻尿は加齢のせいと見過ごされがちな症状ですが、その一方で生活への支障度が大きい症状でもあります。しかし、治療によって夜間頻尿は改善することができます。上記の改善方法を試してみたり医療機関に受診してみたりして夜間頻尿に悩まされない生活を目指しましょう。

菅谷公男先生

医療法人センダン

北上中央病院

専門:泌尿器疾患

(特に排尿障害)

昭和56年、筑波大学医学専門学群卒業後、筑波大学、秋田大学、旭川医科大学、ピッツバーグ大学、琉球大学を経て現職。

㈱サザンナイトラボラトリー代表取締役社長、旭川医科大学客員教授。

日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本腎臓学会専門医・指導医、日本透析医学会専門医・指導医、日本超音波医学会専門医・指導医、日本排尿機能学会専門医。

※弊社から菅谷先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。