つらい生理痛や

生理不順の原因は?

症状と和らげる方法

「毎月、生理痛がつらい」「いつ生理がくるかわからなくて不安」。このような生理に関する悩みを抱えながらも、

「多少つらくても仕方がない」と、無理をして過ごしている方も多いのではないでしょうか。

生理痛や生理不順を正しく理解するために、つらい症状の原因や生理のしくみについて解説します。

また、症状を和らげるセルフケアの方法もご紹介します。

- 弊社から宋先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。

監修者プロフィール

産婦人科医・医学博士、丸の内の森レディースクリニック院長。「カリスマ産婦人科医」として、対応しうる限りのメディア出演、医療監修等で様々な女性のカラダの悩み、妊娠・出産、セックス・女性の性などに女性の立場からの積極的な啓発活動を行っている。

著書:「産婦人科医ママの妊娠・出産パーフェクトBOOK-プレ妊娠編から産後編まで!(メタモル出版)「産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい 性の話」(小学館)

生理痛(月経痛)とは

生理痛とはおよそ25~38日の周期で起こる生理(月経)の期間中に、下腹部や腰まわりに感じる痛みのことをいいます。

医学的には、生理痛のことを「月経痛」と呼び、頭痛や胃痛、吐き気などを伴う場合もあります。

痛みの程度には個人差がありますが、内閣府男女共同参画局が実施した調査によると、生理のある女性の約72.9%が、

腹痛や腰痛などの生理痛によって日常生活に支障があると回答しており、女性にとって非常に身近な症状であることがわかります。

出典:「令和5年度 男女の健康意識に関する調査報告書」(内閣府男女共同参画局)

(https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/03.pdf)(2025年6月6日に利用)

生理痛の原因

生理痛の原因は、生理中に子宮が強く収縮することによって起こります。この子宮の収縮は、「プロスタグランジン」という筋肉を収縮させるための物質によって起こるもので、体外に生理の血(月経血)を排出する役割を担っています。

生理痛は様々な要因によって強くなることがあり、生理痛のために、学校や仕事へ行けない、外出ができないなど、日常生活に支障をきたすほど症状が強い場合は「月経困難症」と診断されます。

月経困難症の中には、その原因として、子宮内膜症(しきゅうないまくしょう)や子宮筋腫(しきゅうきんしゅ)などの病気が関係しているケースもあります。このように、子宮自体に何らかの異常があり、生理痛などの症状が生じている場合は医療機関を受診すると「器質性(続発性)月経困難症」と診断されます。

それに対し、子宮などを調べても、とくに異常が見当たらないものを「機能性(原発性)月経困難症」と呼びます。

生理不順(月経不順)とは

生理不順(月経不順)とは、生理のサイクルが不規則になる状態のことです。生理の周期日数は25~38日が標準とされており、

この期間に当てはまらないものを生理不順と呼びます。

たとえば、生理の周期が24日以内と短い場合は「頻発月経」といいます。頻発月経には、

排卵が起こらず出血だけが不定期に起きる「無排卵性月経」というケースと、排卵はあるものの、

排卵から生理の開始までの期間が短くなってしまっているケースとがあります。

また、生理の周期が39日以上と長い場合は「希発月経」といいます。

また、妊娠しているわけではないのに、生理のない状態が3か月以上続いている場合は、「続発性無月経」といいます。

生理不順の原因

生理不順は、急激なダイエットや肥満、ストレスなどの環境変化によるホルモンバランスの乱れが原因とされています。

しかし、原因が不明な場合もあります。

普段は定期的に生理がきている方でも、疲労やストレスの影響で一時的に生理の周期が乱れることがあります。

また、更年期に近づく頃になると、加齢に伴って生理不順が起きやすくなることがあります。

ただし、まれに女性ホルモンの分泌を調整している脳下垂体の異常や、

その他の内科的な病気が原因で生理不順になることもあります。

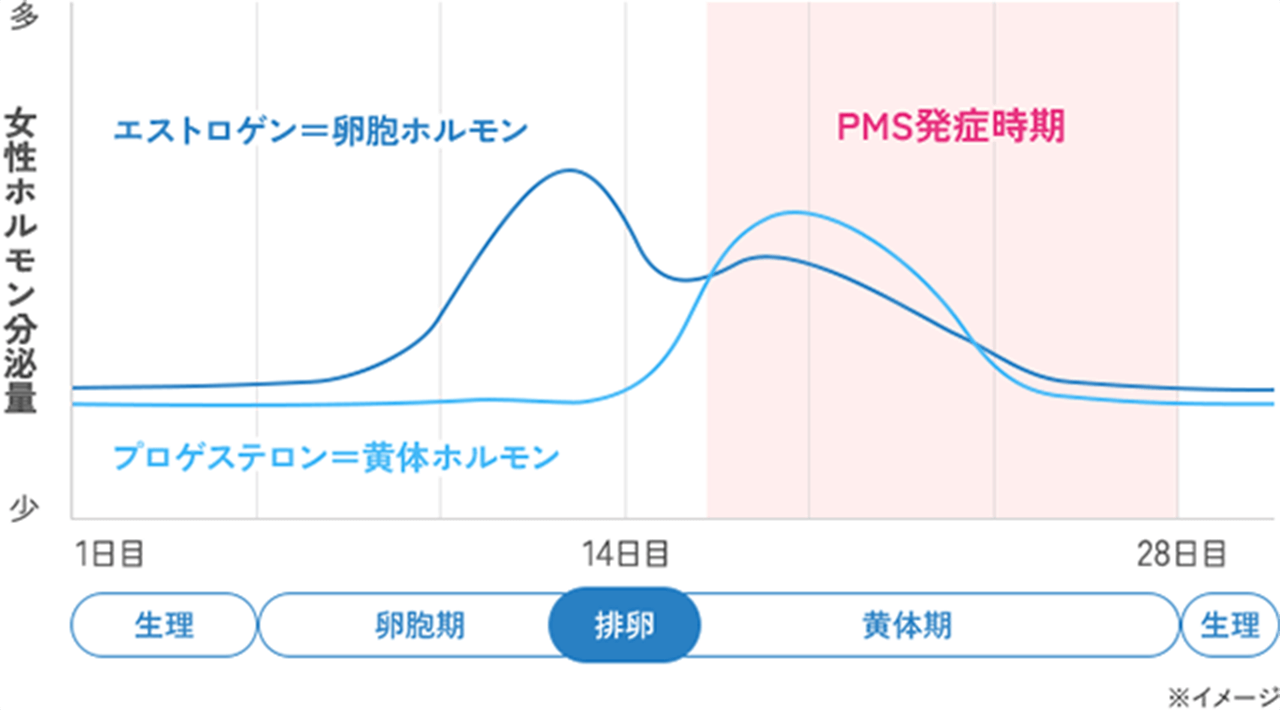

生理と女性ホルモンの関係

生理痛や生理不順について正しく理解するため、生理と女性ホルモンの関係を確認しましょう。

女性の生理周期は25~38日が標準で、

主にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2つのホルモンがこの周期をコントロールしています。

生理周期の前半(卵胞期)では、エストロゲンの分泌が増え活発に働きます。エストロゲンは、妊娠の準備を進め、

女性らしさを作るホルモンです。生理周期においては、卵胞(卵子を成長させる袋状のもの)の成長を促し、

卵巣からの排卵を引き起こします。また、子宮内膜を厚くして、受精卵が着床しやすい子宮環境を作ります。

排卵が起きたら、後半(黄体期)はプロゲステロンの出番です。エストロゲンに代わって、プロゲステロンの分泌量が増え、

活発に働くようになります。プロゲステロンは、子宮内膜をより厚く、柔らかくして、受精卵の着床と妊娠に備える働きがあります。

妊娠が起こらなかった場合、これらのホルモンの分泌量は急激に減少し、厚くなった子宮内膜がはがれ落ちて、生理が起こります。

このように、2つの女性ホルモンが、絶妙なバランスで分泌量を変化させることで子宮環境を整え、

28日間という生理周期を保っています。

生理痛が起こるのは、周期の最後に子宮内膜がはがれて生理がはじまるタイミングです。

はがれ落ちた子宮内膜を経血として排出するために、子宮が収縮するのに伴って、腹痛や腰痛などが生じます。

一方、生理不順が起きるのは、ストレスや過労、ダイエットなどの影響によって、

この女性ホルモンのバランスが崩れ、生理の周期が乱れるためです。

生理痛・生理不順の

対処法

生理痛や生理不順があるときは無理をせずに、適切に対処することが大切です。

まずは日頃から生理の周期や症状、基礎体温を記録します。とくに、最近の2~3か月間の基礎体温の記録は、

医療機関を受診する際にも重要な情報です。市販の基礎体温記録表やスマートフォンアプリなどの活用もおすすめです。

生理中の過ごし方は、過労を避け、十分に栄養と休息をとりましょう。生理痛があるときは、体やおなかを冷やさないようにすることで、

子宮の強い収縮が和らぐことがあります。痛みがつらいときは早めに鎮痛剤を飲んで、症状を和らげるなどのセルフケアを行いましょう。

生理痛や生理不順に対しては、漢方薬を使用する方法もあります。生理の悩みに対しては、

当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、加味逍遥散などが広く用いられています。

生理痛・生理不順に用いる漢方薬

| 当帰芍薬散 (とうきしゃくやくさん) |

|

|---|---|

| 桂枝茯苓丸 (けいしぶくりょうがん) |

|

| 加味逍遥散 (かみしょうようさん) |

|

| 桃核承気湯 (とうかくじょうきとう) |

|

| 温経湯 (うんけいとう) |

|

セルフケアをしても生理痛がつらい、生理不順が続いている、生理に伴う不調で日常生活に支障が出ている場合は、

婦人科などの医療機関を受診しましょう。適切な治療を受けることで生理痛や生理不順などの症状を和らげることができます。

月経前症候群(PMS)を

知っていますか?

月経前症候群(PMS)とは、生理がはじまる前の3~10日の間にあらわれるココロとカラダの不調のことをいい、

生理がはじまると和らいだり、消失したりするのが特徴です。

日本人女性の約7~8割の人が生理前に何らかの不調を感じていると報告されており、QOL(生活の質)に大きく関わっています。

症状の出方や程度には個人差がありますが、ココロの症状としては情緒が不安定になる、

イライラする、気分が落ち込む、不眠や眠気といった症状があらわれます。

カラダの症状としては、のぼせ、めまい、倦怠感、腹痛、頭痛、腰痛、むくみ、

おなかや胸の張り、便秘、偏食や過食などがみられます。

PMSに対しても「生理前だから仕方がない」と放置しないで、適切に対処することで改善が期待できます。

PMSについてさらに知りたい方は、次のページを参考にしてください。

「PMS(月経前症候群)」「女性のからだ」に関して女性が抱える悩みについて解説・情報掲載をしています。

以下よりぜひご覧ください。