120年以上続く、命の母ヒストリー

日本の女性とともに歩んだ歴史をふりかえります。

-

大家族を支え続けた明治の女性たち

大家族を支え続けた明治の女性たち明治から大正にかけて、女性は大家族のなかで家事労働に明け暮れ、過酷な生活を送っていました。

体の弱い母を見てきた笹岡省三は「病に悩む女性を助けたい」という想いで研究を重ね、明治36年(1903年)9月16日に「命の母」を完成させました。

「命の母」という名前には“生命を育む母性”を、いとおしむ思いが込められています。

-

戦争や震災、激動の時代を生き抜いた女性たち

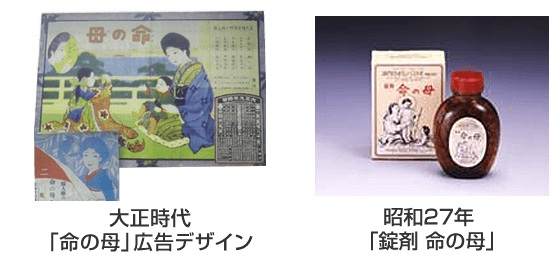

戦争や震災、激動の時代を生き抜いた女性たち大正から昭和前期にかけて、震災と戦争、改革と民間運動が活発になるなど、多くの人々にとって、激動の時代でした。

「産めよ増やせよ」の戦時体制下に、「命の母」は「子宝薬」として女性たちの間で話題になりました。

この頃まで、生薬をお湯で煮出して飲む「煎じ薬」でしたが、時代に合わせて手間のかからない「錠剤 命の母」となりました。

-

高度成長期、社会で活躍し始めた女性たち

高度成長期、社会で活躍し始めた女性たち高度成長期になると、三種の神器(テレビ・洗濯機・冷蔵庫)の登場によって、家事にかかる時間が短縮され、女性の社会進出の足掛かりとなりました。

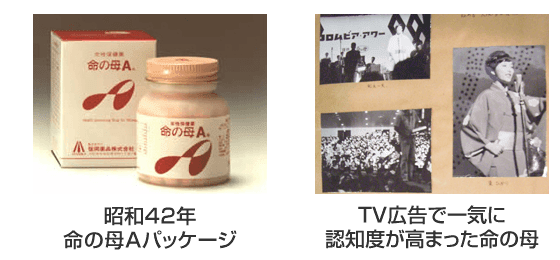

この頃、「命の母」に使われていた生薬に、女性のからだに必要なビタミンを配合した「命の母A」が誕生。

明るいピンクの錠剤と、「A」をアクティブにデザインしたパッケージ製品は、仕事に家庭に忙しく活動し始めた女性のお薬として受け入れられました。

-

複雑・多忙なストレス社会でイキイキと生きる女性たち

複雑・多忙なストレス社会でイキイキと生きる女性たち女性の活躍の場がますます広がるとともに、複雑で多忙な環境下で心身の不調を訴える女性も増えました。

命の母は、今を生きるすべての女性の健康にあわせてリニューアル。

21世紀を、強くいきいきと生きる全ての女性に送る、新生「命の母A」。

創業者「笹岡省三」の思いは、時代を超えた新生「命の母A」に受け継がれています。

-

命の母は120年もの間、女性の心と身体の健康に向き合い、

ライフステージや一人ひとりの体質やお悩みに合わせて

商品を提供することで、応援してきました。女性ホルモンの影響で生じる症状は、自分の意思ではコントロールすることが難しいことがあります。

そんな女性ホルモンに影響されずに、自分のやりたいことを全力でやったり、

気持ちよく過ごすために、命の母に頼っていただけたらと思います。

また、女性ホルモンは生理が始まってから閉経後まで乱れたり減少したりするものなので、

どうしようもないもの、我慢するのが当たり前、ではなく、

対処できるものとして、一緒に付き合う。それに命の母がお役に立てたら嬉しく思います。

命の母のサイトでは、「更年期」「女性のからだ」に関して女性が抱える悩みについて解説・情報掲載をしています。

気になる悩みがありましたら、以下よりぜひご覧ください。