~キャリアとは自分の人生そのものを考えることだから~

キャリア開発支援に込めた“想い”とは?

小林製薬は、人的資本に関する取り組みを可視化するために「人的資本レポート2022」を公開しました。この中で紹介されている、「小林製薬のキャリア開発支援の環境」は、2022年に始まった「キャリアプロジェクト」によって取りまとめられたものです。

今回、プロジェクトメンバーに対して座談会形式でインタビューを実施。プロジェクトが生まれたきっかけや想いなどをあらためて確認し、小林製薬のキャリア支援の現在地と今後目指す方向について語ってもらいました。

キャリア支援をもっとわかりやすい形で伝えていきたい

—— 2022年に「キャリアプロジェクト」が立ち上がった経緯について教えてください。

中園:

スタート地点は2020年の「いきいきシニア制度」にさかのぼります。これは、60歳の定年を前にセカンドキャリアをどう考えるかをテーマに、52歳以上を対象にしたキャリア支援制度です。当時は、「これを全ての世代に展開するにはもっと議論が必要だよね」という雰囲気でした。

河野:

いきいきシニア制度の利用者からも、「もう少し若いときからこんな情報が欲しかった」みたいな声があって、やはりニーズがあるんだなと思いました。中園さんが「もっと議論が必要」と言ったけれど、もっと他の世代にも支援を広げていく必要があるんだろうなとみんな確信して、このキャリアプロジェクトが立ち上がったんです。

—— 「もっと議論が必要」という話がありましたが、それはどうしてですか?

中園:

人事部の私たちだけが「キャリア支援を!」と言っても、その支援に不可欠な経営層・管理職層が本気にならなければ意味がない。会社を挙げての支援を行うためにも、経営層ときちんと議論を行うことが必要だと考えました。

—— 社員から「キャリア支援が欲しい」という声はありましたか?

中園:

退職をした若い人の退職届の理由に、「キャリア支援がない」ということを書いている人がいました。「今度転職する会社はすごく従業員のキャリア支援が充実している」みたいに。小林製薬にキャリア支援がまったくなかったわけではないのだけれど、それが伝わってないな、もっとわかりやすい形で伝えられたらいいのになっていう想いはありました。

まずは「キャリア支援の棚卸し」から

—— キャリアプロジェクトでは、まず、どのようなことに取り組まれたのでしょうか。

唐澤:

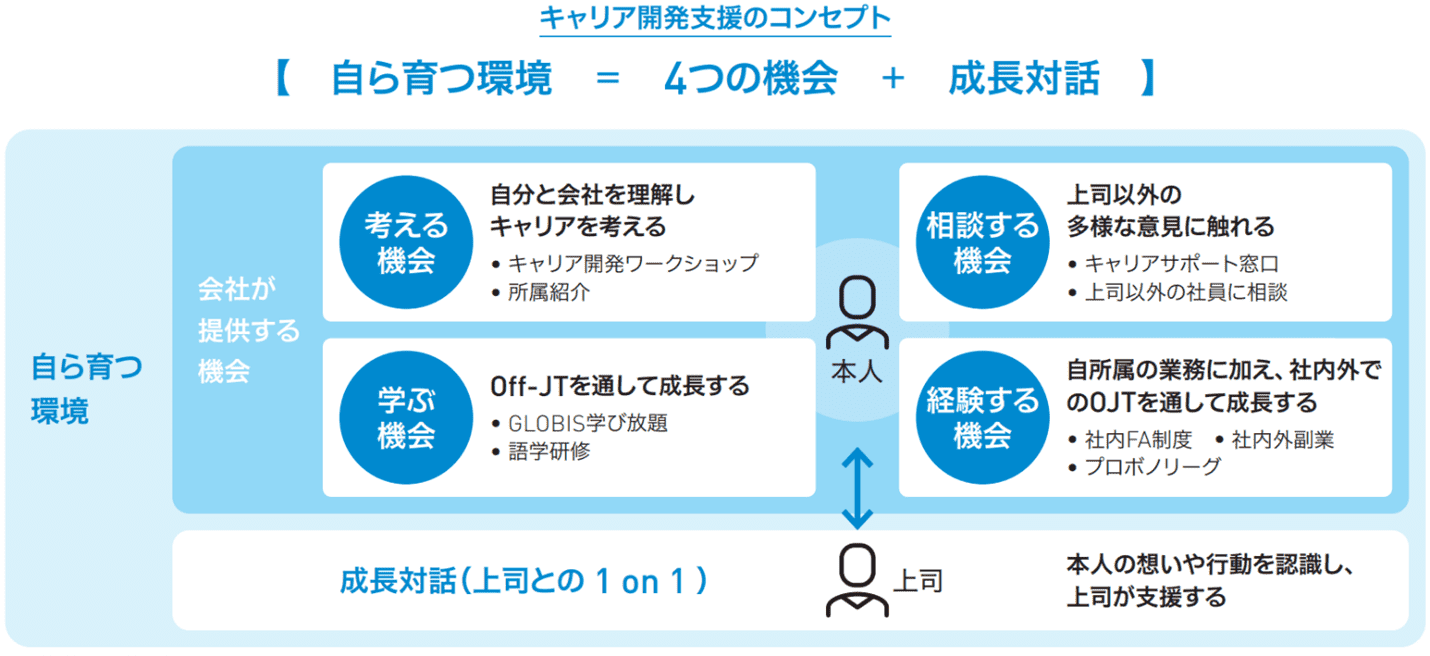

キャリア支援についての大きな構想を作って、まずはその中に既存の仕組み(制度)を配置しました。その後に、新たに始めたい仕組みを考えていきました。

河野:

例えで言うと、プロジェクトで“テーマパーク”というコンセプト(構想)を作り、“アトラクション”(具体的な制度・施策)を作っていく。メリーゴーラウンドを動かしているのが中園さん、観覧車を動かしているのが私、みたいなイメージでした。それぞれの人が想いをもって、それぞれアトラクションを動かしていましたね。

—— 新しく作りたい“アトラクション”には、具体的にどんな制度があったのですか。

唐澤:

例えば「キャリアサポート窓口」です。今は社内外のキャリアカウンセラーにキャリアの悩みを相談できる仕組みがあるのですが、当時はなかったです。他には「キャリア開発ワークショップ」のような自分自身のキャリアを考える機会や、「他のグループはどんな仕事をしているか」を把握できる仕組みも少なかったですね。

—— 新入社員研修で小林製薬の全体像を学んで以来、他部署のことを知る機会がない、みたいなイメージでしょうか?

唐澤:

新入社員研修は、小林製薬の全体像を学ぶため、「事業部単位で何をしているか」のようにどうしてもマクロな情報になってしまいます。先程のは、「グループ単位」のイメージで、それぞれのグループが「どういう業務をしているか」というようなより詳しい情報の見える化です。

河野:

例えば、他部署への異動希望を検討するシーンを例に挙げると、「あなたは何がしたい?」と聞かれても、「どんなスキルを持っていればいいのだろう?」「そもそも何をしたらいいの?」ということがわからない。だったら、まず会社側がそれを見せなきゃねっていう意味ですね。

唐澤:

「私は『広告グループ』に異動して、クリエイティブを作りたいんです!」という希望をお聞きしたことがあります。しかし、「実際にクリエイティブを作っているのはブランドマネージャーだけど?」みたいな認識のズレが起きたのですが、各部署の業務が見える化されていないので、このズレは致し方ないようにも思いました。見える化された情報ですべてを伝えることは難しいかもですが、このような認識のズレが少なくなるきっかけになったらと思います。

社内ヒアリングで見えてきた意外な実態

—— 個別のキャリア支援の制度が生まれるときの「プロセス」はどのようなものだったのですか。

唐澤:

プロセスは結構シンプルです。小林製薬は比較的、階層が少ない会社なので、人事が役員会議に提案して承認されれば制度になります。まず、キャリアプロジェクトでは、「4つの機会」という一番大きな構想をスライドにまとめて、いろんな事業部を回り新入社員からベテランまで、性別年齢問わず幅広くヒアリングをしました。「こんなこと考えているけど、率直にどう思う?」と尋ね回って、そこで集まった声をブラッシュアップに活かし、役員会議で、「こういう考えでこういう構想で今後やっていきたい」ということを提示しました。そこで大きな異論が出なかったので、ポータルサイトなどを準備し、全社員に告知したというプロセスでした。

中園:

実際にヒアリングをしてみると、意外にも「キャリアのことについて考えられていない」と答える人の方が多かったんです。それには人それぞれ理由がありましたが、「仕事が楽しすぎて考えられなかった」という人もいれば、中には「ふと30歳になって我に返って、やばいと思った」という人もいました。

唐澤:

「自分のキャリアについて考えよう!」と世の中ではよく言われるけれど、「何をどう考えたらいいのかわからない」「考える材料や情報が少なくない?」などの声もありましたね。

河野:

きっかけを作れたらなと思っているんです。その結果、「いや、今は考えなくていいな!」というのはもちろんありです。

メンバーが考える「キャリアをつくる」ということとは?

—— 今後、キャリア支援がこう在ってほしいという希望はありますか。皆さんの考えを教えてください。

中園:

「人事の立場として」って言われると難しいので、あくまで私の主観で話しますね。キャリアを考えることを、「意識の高い人のもの」と思っている人がまだ多いのかな、という気がします。ここでの「キャリア」とは、別に出世したいということではなくて、自分の人生そのものを考えることだから、誰でも当たり前に考えることなんですよね。

自分のキャリアを考える、デザインするっていうことを、そんなに構えずに気軽にやってみてほしい。自分のために勉強することに対しても、やっぱりまだ「あの人、意識高いよね」みたいなところがあるので、キャリアについて気軽に社内で語り合えるようになれたらいいなと思います。

河野:

自分のキャリアを真剣に考え抜いた上で今の居場所にいてほしい、と感じますね。何も考えずに時間が経って60歳です、という状態ではいてほしくない。外から見たら同じことなのかもしれないですが、しっかり考えた上で「ここが私の居場所なんだ」、という納得できる形で過ごしてほしいと思います。

唐澤:

めぐり合わせや運もあると思いますので、自分の思い通りにキャリアを歩めないときもあると思います。それでも、「今はこうだけど、将来はこういうことしたいな」と考えていると、自分の現状に納得できることも増えて、前向きに過ごせるようになったらいいな!と感じます。

本記事全文をご覧になりたい場合は、以下URLよりご確認ください。

https://www.kobayashi.co.jp/newsrelease/2023/20231225/