- <山形先生のプロフィール>

- 山形 昂(やまがた あきら)

- 2015年、京都大学医学部卒。田附興風会医学研究所北野病院で初期研修。倉敷中央病院を経て、2020年4月、京都大学大学院博士課程入学。2022年、学術振興会特別研究員(DC2)。現在はiPS細胞研究所(CiRA)で難治性呼吸器疾患の病態解明と再生医療に取り組んでいる。呼吸器専門医、気管支鏡専門医。

※弊社から山形先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。

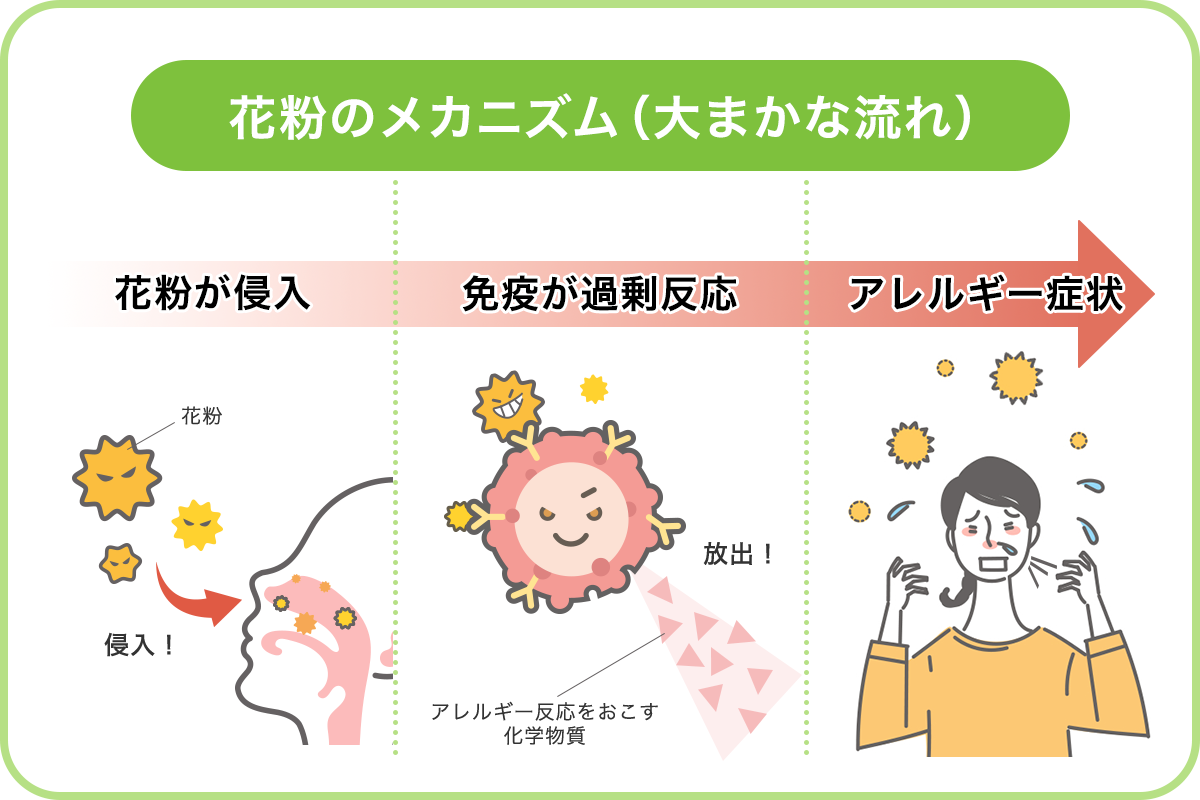

花粉症で起こる主な症状とメカニズム

花粉症とは、体が花粉を異物と認識し、過剰に反応してしまうことで起こるアレルギーの一種です。花粉が体内に入ると、免疫システムがこれを外敵と判断し、抗体を作り出します。この抗体が再び花粉と接触すると、体内で「ヒスタミン」という物質が放出され、くしゃみ、鼻水、目や喉のかゆみなどの症状を引き起こします。これが花粉症の一般的な症状として知られています。

花粉症の症状は人によって異なります。例えば、鼻水がひどい人もいれば、目のかゆみが特に強い人もいます。これには、個々の免疫システムの違いや、遺伝、体質、生活習慣などが影響しています。日本では、多くの人が花粉症に悩まされており、その割合はおよそ3人に1人と言われています(※1)。

※1花粉症環境保健 マニュアル 2022 - 環境省より

なぜ突然花粉症になるのか?

前年には花粉症の症状がなかったのに、今年突然発症することがあります。これは、体内の免疫システムが花粉に対して過剰に反応する「閾値(いきち)」を超えたためと考えられています。花粉に対する抗体が体内に蓄積され、一定の量を超えると、ヒスタミンの放出が急激に増え、アレルギー反応が引き起こされます。このため、以前は大丈夫だった人でも、ある年に突然花粉症を発症することがあります。

花粉はいつから飛び始めるのか?

花粉症は、症状が現れる前に対策することが重要です。早めに対策を行うためには、花粉がいつから飛び始めるのかを知っておく必要があります。花粉の飛散時期を把握しておけば、事前に準備を整え、最適なタイミングで対策を開始することが可能です。

代表的な花粉の種類とその飛散時期を以下にまとめています。花粉症に悩む人は、自分がどの花粉で症状が出ているのか、主に飛散時期で確認するとよいでしょう。

| 花粉の 種類 |

飛散時期 | 主要な 発生地域 |

ピーク 時期 |

飛散量の 年変動 |

|---|---|---|---|---|

| スギ 花粉 |

2月~4月 | 全国 | 3月 | 多い年と少ない年がある |

| ヒノキ 花粉 |

3月~5月 | 関東・東海地方 | 4月 | 天候により飛散量が変動しやすい |

| ブタクサ 花粉 |

8月~10月 | 全国(特に都市部) | 9月 | 年による変動が少ない |

| ヨモギ 花粉 |

8月~10月 | 全国(郊外・山間部) | 9月~10月 | 年による変動が少ない |

また以下のような場面では花粉が多く飛ぶ傾向にあるため、注意が必要です。

晴れの日や風の強い日

晴れた日は花粉が乾燥し、軽くなるため遠くまで飛散しやすく、風が強いとさらに運ばれる量が増えます。

雨の翌日

雨の日は一時的に花粉が地面に落ちますが、翌日に晴れると舞い上がり、飛散量が増えます。

暖冬の年

冬が暖かいと、スギやヒノキが早く成長し、多くの花粉を作るため、春先に多く飛びやすくなります。

早めに行うのが効果的。花粉対策を始めるタイミング

花粉症の対策は、症状が出る前に始めることが非常に効果的です。花粉が体内に入り、免疫システムが過剰に反応してしまうと、ヒスタミンなどの物質が放出され、くしゃみや鼻水、目や喉のかゆみなどの症状が引き起こされます。これらの症状が刺激となり、さらにアレルギー反応を引き起こす悪循環に陥ります。

早めに対策を取ることで、こうした症状の発症を防ぐか、軽減することが可能です。主な対策には、「侵入させない」、「洗い流す」、「薬で反応を抑える」があります。

花粉を侵入させないこと

花粉情報に注意し、飛散の多い時は外出を控えましょう。外出時にマスクやメガネを着用することで、鼻や口、目からの花粉の侵入を防ぎます。けばだった毛織物などのコートの使用も避けた方がよいです。自宅に入る前に花粉をはたき落とす、洗濯物を室内で干すなどの工夫も効果的です。

体内に侵入した花粉を洗い流す

鼻や目に入った花粉を早めに洗い流すことで、アレルギー反応を防ぐことができます。衣服や髪はよく払ってから入室しましょう。顔や手を洗い、表面に付着した花粉を除去することも重要です。

薬で反応を抑えること

抗ヒスタミン薬は、体内でのヒスタミンの放出を抑え、アレルギー反応を予防、軽減する効果があります。たくさんの種類の薬が発売されていますが、作用が少しずつ違っています。副作用として眠気が出るものもあるので、生活スタイルや体質に合わせたものを選びましょう。

アレルギー反応が始まってからでも花粉症対策は無駄ではありません。症状が現れた後でも、マスク着用や薬の服用を続けることで、症状の軽減が期待できます。

鼻うがいの重要性

呼吸時には空気と共に花粉や異物も吸い込んでしまいます。特に鼻は、花粉が体に入りやすい経路です。鼻腔内に入り込んだ花粉や異物を洗い流す方法の一つとして、「鼻うがい」があります。

物理的に花粉を洗い流す

鼻うがいは、鼻内の花粉を素早く洗い流し、粘膜に付着するのを防ぎます。鼻を軽くすすぐだけでは鼻の奥に付着した花粉には十分届かないことがあります。しっかりとした鼻うがいを行うことで、鼻の奥まで洗浄し、残った花粉を取り除くことが重要です。具体的には鼻の片方から入れた洗浄液が口、もしくはもう片方の鼻から出てくるように洗うと、鼻の奥まで洗浄できている目安になります。

鼻奥を洗浄してすっきり快適

鼻うがいは、鼻づまりやムズムズ感の原因となる花粉やハウスダストを洗い流すことで鼻の奥がすっきりとした感覚になるメリットもあります。日常のケアとして、鼻腔内を清潔に保つために取り入れるのも良い方法です。

鼻うがいが効果的な場面

花粉の飛散量が多い日や風が強い日、屋外で長時間過ごした後に行うと効果的です。

鼻うがいは頻繁に行いすぎると粘膜に負担をかける可能性もあるため1日1~3回を目安に行うのがよいでしょう。洗浄液に水道水をそのまま使用すると鼻にしみるため、濃すぎない食塩水か市販の洗浄液を使用するのがおすすめです。

山形先生、詳しい解説ありがとうございました!

花粉症のシーズンでは、花粉が鼻に侵入するのを防ぐだけでなく、既に鼻内に入った花粉をしっかりと洗い流すことが大切です。そこでDoctorsMeが鼻うがいの洗浄液としてオススメしたいのが小林製薬の「ハナノア」です。

花粉対策に最適!鼻の奥までしっかり洗えるシャワータイプ

鼻の奥に溜まった花粉をしっかり洗い流すことが重要です。ハナノアでは洗浄液を鼻から入れ、もう片方の鼻の穴から出すタイプの製品をシャワータイプと呼んでいます。たっぷりの洗浄液を鼻に送り込み、片方の鼻からもう片方の鼻へと流すことで、簡単に花粉を洗い流すことができるため、初めての方でもスムーズに鼻うがいができるのが特長です。

少し下を向き、専用の器具を軽く押して洗浄液を鼻に流し込みます。「あ~」や「え~」と声を出しながら行うと、洗浄液が耳に流れ込むのを防げ、より安心して使うことができます。

※鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと

※耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること

ハナノアの洗浄液は染みない!ミントの香りが広がり、スッキリ爽やかに

花粉症で鼻うがいを試したいけれど、痛みが心配という方も多いかもしれません。ハナノアの洗浄液は、体液に近い成分で作られており、ツーンとした痛みはほとんど感じません。さらに、ミントの香りがついているので、ムズムズした鼻がスッキリと感じられます。

鼻うがいをしたい時にすぐ手軽に使える

花粉症の季節には、できるだけ手軽に鼻うがいを行いたいものです。専用の洗浄液を使用しない場合は、水に食塩を加えて自作する必要や、煮沸消毒など手間がかかることもあります。これでは毎日続けるのが難しいかもしれません。

ハナノアは、専用の洗浄液をサッと使うだけで鼻うがいができるのが魅力です。寝起きや帰宅後、就寝前など、日常のルーティンとして気軽に取り入れることができ、花粉対策をより簡単に続けられます。

ハナノアにはたっぷりの洗浄液で奥まで洗い流すデカタイプや、鼻から入れて口から出すタイプ、爽快感が強いクールタイプなど豊富なラインナップがあります。

※専門家のコメントは商品の推奨及び、商品の効果効能を保証するものではありません。

※以上は、小林製薬からの依頼に基づき、『Doctors me』が作成した記事を掲載しています。