- <堀田先生のプロフィール>

- 堀田 修(ほった おさむ)

- 医学博士

特定非営利活動法人日本病巣疾患研究会 理事長

IgA腎症・根治治療ネットワーク代表

日本腎臓学会評議員

東北医科薬科大学腎臓内分泌内科臨床教授

1988年IgA腎症の根治治療として扁摘パルス療法を考案。2001年、2002年扁摘パルスにより、早期の段階に治療介入を行えばIgA腎症が治りうる疾患であることを米国医学雑誌(AJKD)に報告。その後は同治療の普及活動と臨床データの集積を続ける。扁桃、上咽頭、歯などの病巣感染(炎症)が引き起こす様々な疾患の臨床と研究を行う。

※弊社から堀田先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。

風邪の症状

風邪とはライノウイルス、コロナウイルスなどを原因とした感染症のことをいいます。風邪の症状としては喉の痛み、鼻水、くしゃみ、咳、発熱などがあります。風邪の初期段階では、喉の違和感や軽い咳、鼻がムズムズするなど、微かな体調の変化を感じることが多いです。風邪の症状は、一般的には数日から1週間程度で自然に治癒することが多いですが、場合によっては重症化したり、一部の症状が残り続けることもあります。風邪を早く治すためには、風邪かな?と感じたら、早めの対策を講じることが重要です。

風邪の原因と発症メカニズム

風邪の主な原因はウイルス感染です。風邪を引き起こすウイルスは多数ありますが、これらのウイルスが鼻や喉の粘膜に侵入することで風邪の症状が現れます。身体にはウイルスを排除する機能が備わっていますが、その機能が弱まっている場合や、防御機能が低い部分にウイルスが侵入すると感染を引き起こしてしまうことがあります。

主にウイルスが侵入しやすい箇所には以下が挙げられます。

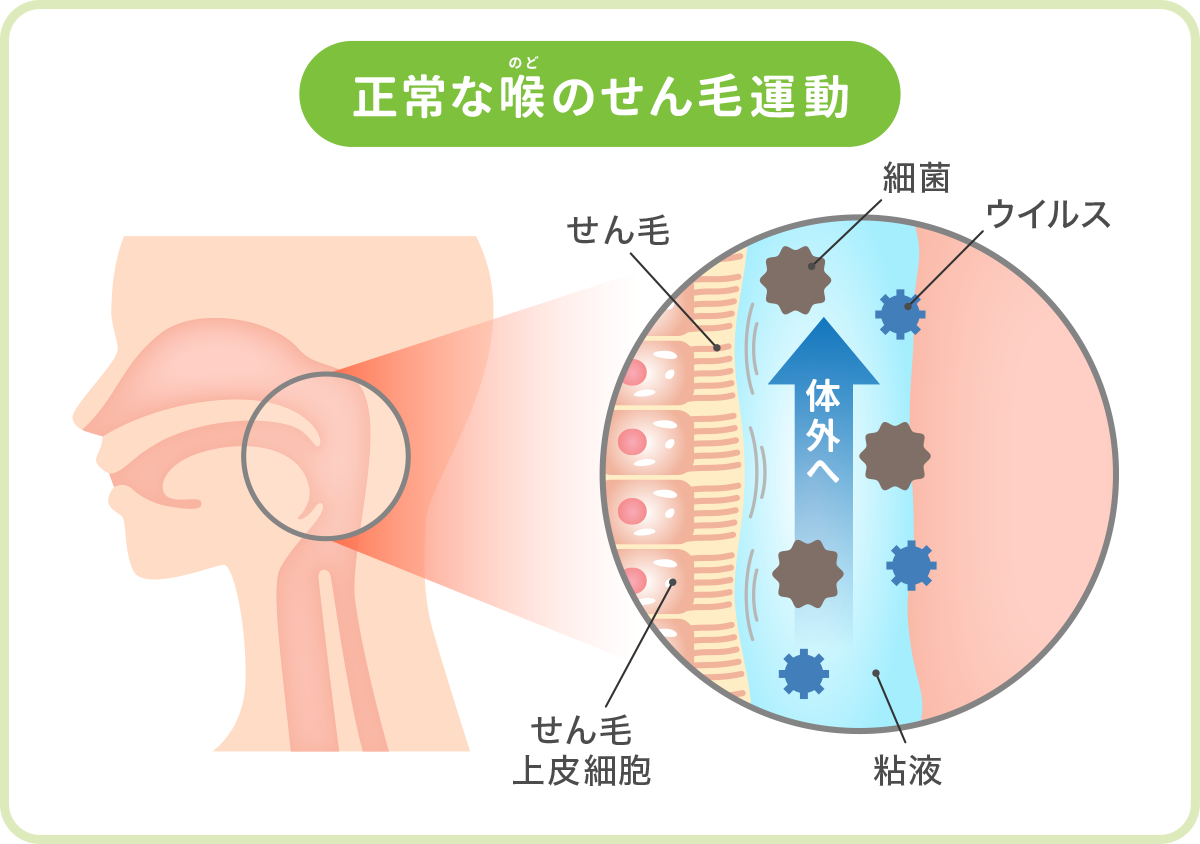

喉の気道

喉は呼吸の際に外部から取り込まれる空気が通過する通り道であり、ウイルスが侵入しやすい部分です。喉には粘膜やせん毛があり、ウイルスを排除する役割を果たしています。しかし乾燥で粘液量が少なくなったり、身体の不調でせん毛の働きが弱まったりすると、ウイルスは気道粘膜のせん毛上皮細胞に侵入し、そこで増殖を始め、風邪を引き起こします。

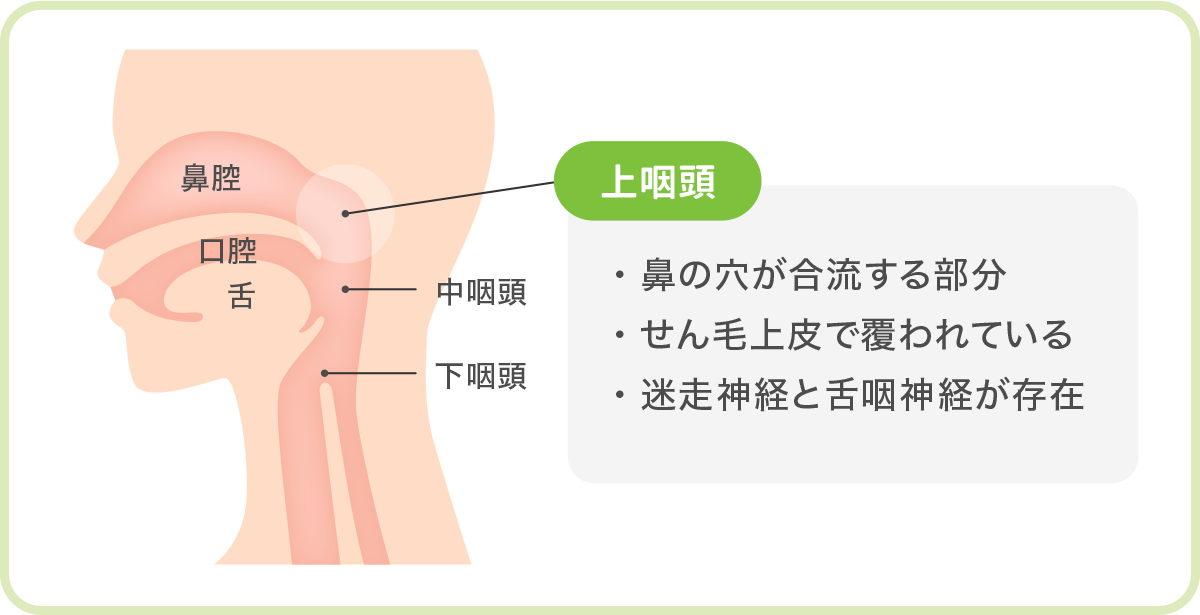

上咽頭

上咽頭は、鼻腔と喉の間に位置する部分で、風邪のウイルスが侵入しやすい箇所の一つです。この部分は、吸い込んだ空気中のウイルスがまず接触する場所であり、ウイルスが上咽頭の粘膜に侵入すると、炎症が生じます。上咽頭の炎症は、鼻水、鼻づまりを引き起こすほか、迷走神経や舌咽神経を刺激することで様々な体の不調をもたらします。

風邪が長引く原因

風邪は基本的に、体の免疫力によって治癒していきます。免疫システムがウイルスを排除し、炎症を鎮めることで症状が徐々に改善していきます。しかしながら、体の免疫力が低下していると、ウイルスに対する抵抗力が弱まり、症状が長引くことがあります。免疫力が低下する原因には、ストレス、栄養不足、睡眠不足、過度の疲労などが挙げられます。

またウイルスによって炎症した箇所が慢性化すると、風邪の症状がなかなか改善しないことがあります。例えば発熱は治まったのに鼻づまりや喉の痛みが残っている場合などは、上咽頭の炎症が慢性化している可能性があります。風邪の初期段階で適切なケアが行われなかった場合に慢性化してしまうことも多いです。

風邪を早く治すためには、休息と免疫力アップが大事

免疫力が低下していると風邪が長引きやすいため、まずは免疫力の強化が重要です。具体的には、身体を安静に十分な睡眠を取ることが大事です。ストレスとなる要因からもできる限り離れることを心がけてください。免疫力を高める栄養素もあり、例えばビタミンCやビタミンDは免疫細胞の働きをサポートし、風邪の症状を軽減する効果が期待されますので積極的に食事で摂取することがオススメです。

風邪の季節にできるケア

風邪を引きやすい寒い季節は特に、ウイルスを体内に侵入させないことが重要です。ウイルスや細菌を洗い流す方法としては、手洗いやうがいが挙げられます。特に帰宅後や起床後、就寝前は目や顔を触る機会が増えるため、しっかり手を洗い、ウイルスや細菌が体内に侵入するリスクを減らしたい場面と言えます。

鼻呼吸で喉を守る

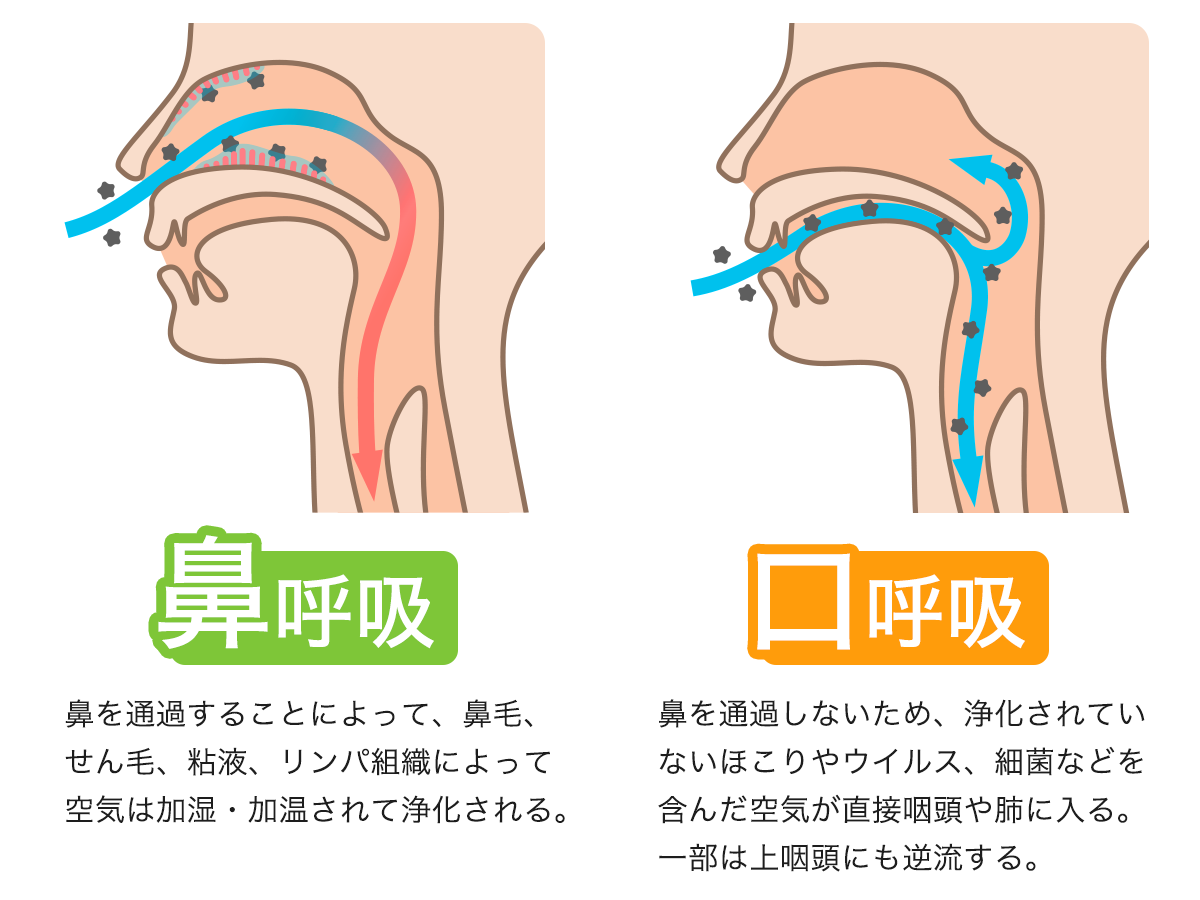

鼻呼吸を意識することも風邪予防として効果的です。鼻呼吸には、外部からのウイルスや細菌をフィルタリングする役割があります。鼻毛や鼻のせん毛が、吸い込んだ空気中の異物を捕捉し、体内への侵入を防ぎます。また、鼻呼吸によって空気が適度に加湿され、喉や気管支の粘膜を保護し、風邪の予防に役立ちます。

逆に、口呼吸では異物が除去されていない乾燥した冷たい空気が直接喉や肺に入り、身体の保護機能が弱まり、ウイルスや細菌が侵入しやすくなります。

日常的に鼻呼吸を行うためには、口輪筋を鍛えることで舌の位置を上げる、就寝中は口を閉じるテープを貼るなどが有効です。

鼻うがいで鼻腔を清潔に

通常のうがいでは、喉の粘膜に付着したウイルスや細菌を洗い流すことができますが、鼻からもウイルスや細菌が侵入することは先に述べたとおりです。ウイルスや細菌は、吸い込んだ空気と共に鼻腔に入り、上咽頭に到達することもあります。

そこでおすすめしたいのが「鼻うがい」です。鼻うがいとは、鼻に洗浄液を入れ、口やもう一方の鼻から流し出す方法です。鼻うがいを行うことで、鼻の粘膜や鼻奥、上咽頭に付着したウイルスや細菌を物理的に洗い流す事が可能です。

ウイルスや細菌が侵入してしまった際もしっかりと免疫機能が働けば症状が出ずに済みます。そのためには体力を維持し、食事で栄養をしっかり摂り、規則正しい生活習慣を心がけることが重要です。日常的にこれらの予防法を実践することで、万が一風邪を引いてしまった場合でも、早く回復することが期待できます。

堀田先生、詳しい解説ありがとうございました!

風邪の際に行うケアについて理解が深まりました。また、鼻うがいが鼻や喉の健康を保つために役立つことが印象的でした。そこで、鼻うがい用の製品でオススメしたいのが小林製薬の『ハナノア』です。

たっぷりの洗浄液で鼻の奥までしっかり洗える。初めての方におすすめのシャワータイプ

ハナノアでは洗浄液を鼻から入れ、もう片方の鼻の穴から出すタイプの製品をシャワータイプと呼んでいます。少し下を向き、専用の器具を押してシャワー状の洗浄液を流し込み鼻の中を洗浄します。洗浄液はそのまま鼻から出せるため、初めての方でも簡単に鼻うがいができるのが特徴です。

「あ~」や「え~」などの声を発しながら行うと耳の奥に洗浄液が流れるのを防ぐことができ、より簡単に使うことができます。

※鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと

※耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること

ハナノアの洗浄液は染みない!ミントの香りが広がり、スッキリ爽やかに

ハナノアの洗浄液も体液に近い成分でミントの香りがついているので、鼻うがいをしても鼻の奥が痛くなることなく、スッキリと爽やかになります。実際に使ってみた感想は「恐る恐る試したが、痛みを感じない」でした!

鼻うがいをしたい時にすぐ手軽に使える

専用の洗浄液を使用しない場合の鼻うがいは、水で薄める食塩量の計算や煮沸消毒が必要な場合もありなかなか手軽に行えないのが難点です。ハナノアはそういった手間がなく、サッと使えるのがポイント。寝起きや帰宅時、就寝前など日常のルーティンとして鼻うがいがしやすくなります。

ハナノアにはたっぷりの洗浄液で奥まで洗い流すデカタイプや、鼻から入れて口から出すタイプ、爽快感が強いクールタイプなど豊富なラインナップがあります。

※専門家のコメントは商品の推奨及び、商品の効果効能を保証するものではありません。

※以上は、小林製薬からの依頼に基づき、『Doctors me』が作成した記事を掲載しています。