『更年期』の

症状・原因・対処法

更年期とは?(更年期症状・更年期障害)

更年期とは、閉経前の5年と閉経後の5年の約10年間のことです。個人差はありますが、更年期になると多くの場合、カラダやココロの

不調があらわれます。

もともと大きな病気がないにもかかわらず、更年期に伴ってあらわれる不調のことを「更年期症状」といいます。

また、症状が重く、寝込んでしまったり、仕事に行けなくなったりするなど日常生活に支障をきたす状態を医学的には「更年期障害」

と呼びます。

更年期と

ホルモンバランスの関係

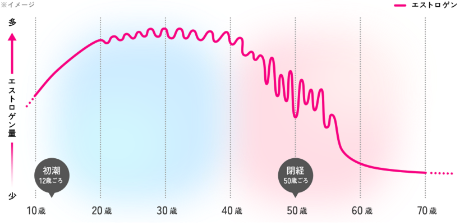

更年期には、卵巣から分泌される女性ホルモンの量にゆらぎが生じ、徐々に減少していきます。更年期症状は、こうした女性ホルモンの減少をきっかけに加齢に伴う身体変化や、人それぞれの持って生まれた性格、

周囲の人間関係など、複数の要因がからみあって発症するといわれています。

重い更年期症状に対しては女性ホルモンを補充するなど、症状をコントロールする治療が必要になります。

しかし、日常生活に支障のない不調や変化に対しては、生活習慣を見直し、カラダを基礎から整えることで更年期を前向きに過ごせます。

更年期はいつから始まる?

日本人女性の平均閉経年齢は約50歳で、45~55歳くらいが更年期の対象年齢といわれています。しかし、閉経のタイミングは個人差があります。40代前半に閉経する人もいれば、50代後半の人もいます。

閉経とは、卵巣のはたらきの低下によって月経が不規則になり、1年を通して月経が起こらない状態のことです。

これまで排卵と月経を繰り返してきた女性にとっては、妊娠に向けての準備が整った状態から、その機能を完全に休止した状態へと、大きなカラダの変化を迎えることになります。

代表的な更年期症状

更年期症状の出方も個人差が大きく、不調を感じないで過ごす人もいれば、日常生活に支障が出るような重い症状に悩む人もいます。

代表的な更年期症状としては、のぼせ、発汗、息苦しさ、めまいなどの「自律神経失調症状」や、イライラ、抑うつ気分、怒りっぽいなどの「精神的症状」、腰痛、関節・

筋肉痛、食欲不振などの「身体的症状」などがあります。

年齢とともに変化する

更年期症状の種類

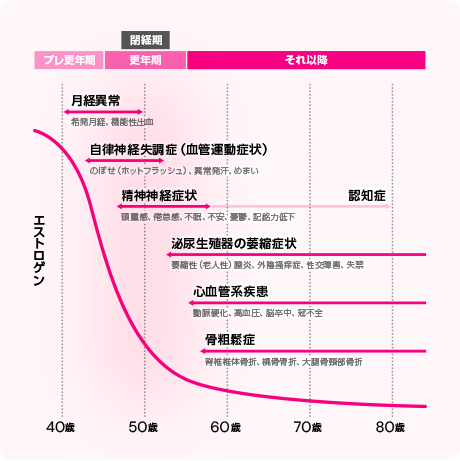

更年期症状の出方は、年齢とともに変化すると考えられています。月経が不順になる更年期の入り口では、

まずは「のぼせ」や「めまい」などの自律神経失調症状があらわれ、その後、「倦怠感」「うつ」「不眠」などの精神的症状が出ます。

そして、閉経後には泌尿生殖器の萎縮、骨量減少、

脂質異常症、動脈硬化などの身体的症状が出現します。

更年期の原因

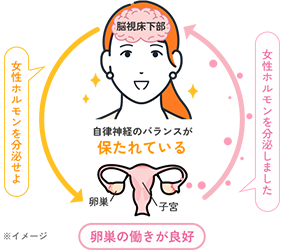

女性は思春期以降、妊娠に備えて毎月排卵と月経を

繰り返します。これが月経周期です。月経周期は本来、脳(視床下部)と卵巣が相互に

連絡しあうことで、そのバランスを保っています。

さまざまな不調の原因

月経周期の始まりには大量の女性ホルモンが

必要になり、脳から「女性ホルモンを出して」という指令が出ます。指令は

視床下部の「下垂体」を介して伝えられ、卵巣は大量の女性ホルモンを分泌します。やがて血中の女性ホルモンの濃度が高まると、その情報は脳へと伝わり、「女性ホルモンを出して」という指令がストップします。女性が妊娠可能な期間は、このような脳と卵巣のキャッチボールが毎月繰り返されます。

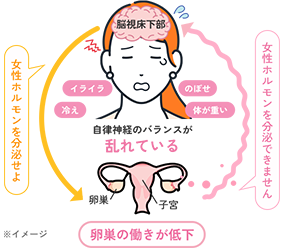

ところが、卵巣機能が低下してくると、脳が

いくら指令を送っても、卵巣は指令通りに女性ホルモンを出せなくなります。すると、脳と卵巣のキャッチボールがうまくいかなくなり、ホルモンバランスが乱れ、司令塔である視床下部の機能

にも影響がおよびます。視床下部は、自律神経をコントロールする役割も併任しているため、更年期に起きるホルモンバランスの乱れによって、自律神経のはたらきも影響を受けると考えられています。

生理が順調な頃

- 1脳(視床下部)から女性ホルモン分泌を指令する

- 2卵巣から女性ホルモンが分泌される

- 3女性ホルモンの血中濃度が高まると指令が止まる

更年期

- 1脳(視床下部)から女性ホルモン

分泌を指令するが、卵巣から十分な

女性ホルモンが分泌されない - 2脳(視床下部)から女性ホルモンを出す指令が

出続ける - 3自律神経中枢に影響を及ぼす/ホルモンバランス・

自律神経のバランスが乱れる - 4自律神経に異常発生!

ホットフラッシュの症状が

弱い人は更年期だと

自覚しづらい?

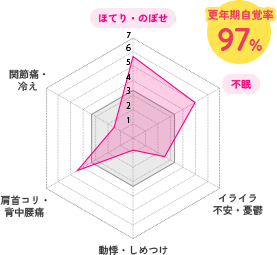

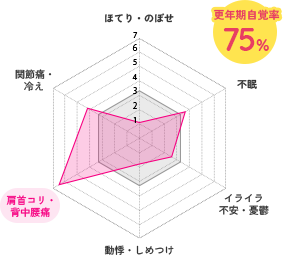

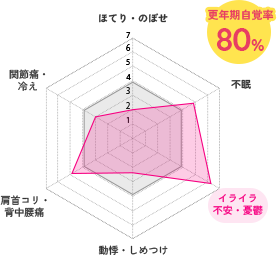

閉経後かつ45~55歳の女性790名に更年期症状(ほてり、イライラなど22項目)の程度についてアンケート調査を実施しました。アンケートより得られた更年期症状のスコアから、ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)の症状が強く出る人ほど更年期を自覚しやすいことが分かりました。対して、ホットフラッシュの症状が弱い人は更年期の自覚率は低い傾向にあります。

しかしそういったタイプでも、肩コリや腰痛などの「身体症状」が強かったり、イライラや不安などの「精神症状」が強かったりなどという更年期症状の特徴がみられました。更年期の代表症状であるホットフラッシュの症状を感じていなくても、「肩コリや腰痛などの身体症状」「イライラや不安などの精神症状」の悪化が気になり始めたら、更年期対策を考えてみても良いかもしれません。

更年期症状の関連性に関する調査研究

- 対象者:閉経後かつ45〜55歳の女性790名

- 調査実施期間:2024年4月19日~24日

- 共同実施機関:(試験運用)有限会社 情報力学研究所 (アンケート運用・リクルート対応)株式会社クロス・マーケティング

ほてり症状が特徴的なタイプ

- 「ほてり」タイプの更年期スコア

- 更年期スコア平均値

身体症状が特徴的なタイプ

- 「身体」タイプの更年期スコア

- 更年期スコア平均値

精神症状が特徴的なタイプ

- 「精神」タイプの更年期スコア

- 更年期スコア平均値

更年期障害の対処法

更年期の不調は、適切に対処することで改善する場合もあります。女性にとっての大きなターニングポイントを、自身の健康と生活習慣を

見直すきっかけと捉えましょう。

まずは、基礎となる食事や睡眠習慣を整えることが

大切です。規則正しい生活リズムや栄養バランスの取れた食事、質の高い睡眠、心身を

リフレッシュする時間を取り入れることで、更年期症状の予防や軽減が期待できます。更年期症状がつらくて治療したい場合や、更年期障害と診断された場合は医療機関で薬物療法を受ける選択肢もあります。

ホルモン補充療法(HRT)

更年期障害の主な原因は女性ホルモンの減少にあるため、ホルモン剤を使用します。

女性ホルモンを補い、

ホルモンバランスを調整し、更年期障害を改善する治療です。ホルモン剤にはいくつかの種類と投与方法があるため、医師と相談しながら自分にあった治療法を選択します。

向精神薬

気分の落ち込みやイライラ、情緒不安定など、ココロの症状がつらいときには、抗うつ薬、

抗不安薬などの向精神薬で治療を行うこともあります。のぼせなどの症状に対しても、改善が期待できます。

漢方薬・生薬製剤

生薬の力を利用した漢方薬は、更年期障害の

治療に用いられます。東洋医学では、カラダとココロの様々な部位に不調が

起きる更年期の状態を「気」「血」「水」のバランスが崩れている状態と捉えます。生薬の薬効によってバランスを整え、つらい症状を軽減する効果が期待できます。