【医師監修】

石原新菜先生教えて!

「このイライラは更年期なの?それとも私の性格?」

更年期世代の「自律神経とホルモンのゆらぎ」に

どう対策すればいい?

- ※このページは、小林製薬からの依頼に基づき、

『OTONA SALONE』が作成した記事を掲載しています。

更年期は、自分が更年期世代であると思っていても、体や心に感じる不調のアレコレが更年期によるものかそうでないのかは、判別が難しいものです。

今回は、更年期に悩む女性を多く治療している医師の石原新菜先生に、更年期との向き合い方や対策、あまり知られていない更年期の不調などについて教えていただきました。

(OTONA SALONEから石原先生に依頼をしていただいたコメントを編集して記載しています。)

ほてり、のぼせ、汗…

どうして更年期のトラブルは

上半身にばかり起きるの?

先生、今日はよろしくお願いします。

まず、更年期とはどのような状態のことか、

教えてください。

更年期とは、一般的に閉経の前後5年間を指します。日本人の閉経はおよそ50歳から52歳前後が平均とされますから、45歳くらいから57歳くらいまでの間にさしかかる人が多いでしょう。ただ、この年齢になったら急に更年期の体になるわけではなく、30代後半辺りから徐々に、時間をかけて、女性ホルモンの減少とともに更年期に入っていきます。

更年期による主な体の不調には、

どのようなものがありますか?

主な症状は、ほてり、汗のぼせ、重だるさ、からだの冷え、胃腸の弱り、イライラ、気持ちの落ち込みなどです。他にも、手指の関節の違和感や腸内環境の変化など、本当にさまざまな例があります。

ほてりや汗のぼせは、読者の声でも

よく聞きます。しかも、上半身だけ。

どうして更年期に入ると、上半身だけほてったり

のぼせたりするのですか?

私は西洋医学と並行して自然医学、漢方医学の考えを取り入れて治療を行っています。漢方の考え方では、生理がある間は、西洋医学でいうところの子宮と卵巣を動かすために下半身の血流が活発です。が、閉経が近づくと、下半身にこれまでと同じ量の血液を送る必要がなくなります。そのため、上半身に血液が上がってきてしまい、のぼせたり発汗したりしやすくなります。上半身だけ滝のように流れる汗をかくのは、このためです。“頭に血がのぼる”わけですから、イライラしてしまう人もいます。

石原先生も実践中。

ほてり、のぼせ、イライラの

「できたらベスト」なケア方法は?

なるほど、漢方の「昇ってきてしまう」という考え方はとてもイメージしやすいですね。

それらの症状をケアする方法はありますか?

まずは、ありきたりかもしれませんが適度な運動です。運動をしていれば、全身に血液がめぐりやすくなり、症状緩和につながります。また、ゆっくり入浴したり、腹巻をしてお腹をあたためたりすることでも、不調を和らげることができます。

石原先生は真夏も腹巻をしていると

聞きました。

もちろん、年中していますよ。私もそろそろ更年期に突入するので、いろいろな予防を始めています。

先生ご自身が心がけている予防は

どのような内容ですか?

毎日5~6㎞のランニングと入浴、サウナ、これは欠かしません。それと、足指をしっかり動かせるよう、5本指ソックスを履いています。もちろん、食事も気を付けています。ここまでしっかりと予防している私にどのような更年期の変化が現れるか、今から楽しみです(笑)

最近は、ホルモン補充療法で更年期の症状を

緩和させる人も増えたように思います。

まずはしっかり寝て、運動して、栄養バランスがよい食事をして、健康を底上げすることが基本です。それでもからだに違和感があれば、その時は漢方医学や西洋医学などに頼ってください。

子どもの進学、親の介護、

職場での責任…

更年期世代は自分を後回しに

しすぎている

耳の痛い話でした(笑)。日頃の診察で

患者さんが「これ、実は更年期だったの?」、

気づいていないのはどういう症状でしょう?

お腹にガスが溜まりやすくなったり、眠りの質が変わったり、イライラや落ち込みなどは、更年期の症状と結びつかない患者さまが多い傾向です。更年期症状は除外診断といって、他に疾患がないことを一つ一つ確認して、何もない場合にはじめて更年期症状ですねと診断されます。

これら症状そのものは他の病気の可能性もあり、最初から更年期のせいだと決めつけてしまうのはよくないのですが、一方でこれらの症状はいずれもホルモンバランスの乱れやそれに伴う自律神経の乱れと関係するため、更年期に発症しやすいのです。先に述べたほてりや汗、のぼせも、こうした乱れの一部で出現します。

どれも「この程度で病院にかかっては

お医者様にも迷惑かもしれない」と遠慮してしまう

症状でもあります。

一般的に、更年期世代は人生でいちばんライフステージが渋滞している時期です。子どもの進学や結婚などでお金がかかり、人によっては孫もいます。職場では責任ある立場になる年頃で、働きながら親の介護をする人もいます。そんな中、多くの女性が自分の健康を後回しにして頑張っています。本来しなくてよい遠慮や我慢もしています。

そんなストレスを抱えた日々を続けると、心身が常に闘争モードになり、落ち着ける時間が得られず、自律神経のバランスが崩れます。すると、興奮して寝付けないと感じたり、もっとイライラしたりしてしまう可能性もあります。あまり悪化しないうちにケアが必要です。

自律神経を整えることが、

更年期の症状を和らげるポイントになるのですね。

そうですね。自律神経には、緊張状態のとき優位になる交感神経と、リラックスしたとき優位になる副交感神経があり、両者のバランスをとることで健康を維持します。この健康バランスを整えるためには、漢方医学でいう「気血水(きけつすい)」の円滑なめぐりが大切です。

「気」は、身体と精神の活動に必要なエネルギーのことです。

「血」は、全身に栄養とうるおいを与える血液。月経や出産、更年期に起きる女性ホルモンの乱れで起きる不安感やイライラのことを「血の道症」と言いますが、その「血の道」です。

「水」は、体を潤し、栄養を与えたり不要物を排出したりする体液や分泌液のこと。

これら「気・血・水」のバランスが乱れると、身体に不調が起きると考えられています。漢方薬を処方するときも、どのバランスが崩れているかは重要な指標になります。

西洋医学の薬は病名に合わせて処方されますが、漢方医学の場合は症状に合わせて選びます。なんとなく気分が落ち込む日が続くときは、その症状に対応する生薬を選ぶイメージです。

ホルモンバランスや自律神経の

乱れで起きるさまざまな不調。

「できることは全部やる」

ほうがいい!

あまりにもイライラしたり、気分が

落ち込んだりしてしまうと、更年期というよりは

精神的な病気も疑ってしまいます。

イライラや気分の落ち込みなど、自律神経の乱れからくる不調は精神的な病と思われがちですが、実は睡眠不足でからだが休まっていないことなどに起因するケースもあります。

考えてみると、「自律神経が乱れている」と

判断する基準もいまひとつわからないかも

しれません。睡眠や生理の乱れなどでしょうか?

そうですよね。疲れやすい、だるい、眠れない、気持ちが落ち込む、こうした変化に気づいたら、乱れのサインだと思います。ホルモンバランスが崩れると、自律神経は何とかしようとがんばってしまいます。結果、自律神経が乱れて、イライラ、眠れないなどの症状につながるのです。

なるほど、そうしたサインなら

気づけそうですが、一方でなかなかクリニックに

出向く時間を作り出せません。

市販の漢方でもよいのでしょうか。

「病院へ行くほどでもない」「その時間が取れない」と思うときは、ドラッグストアで手に入る市販の漢方から始めてみるのもよいと思います。

更年期は、その約10年間をいかに小さな振り幅で通り過ぎるかがポイントになります。閉経は初潮を迎えたほぼすべての女性が通る道ですから、まずは閉経に備えて体調を整えることが大事。それでもホルモン量は減るので、プラスのホームケアとして漢方を活用するのはよい方法だと思います。

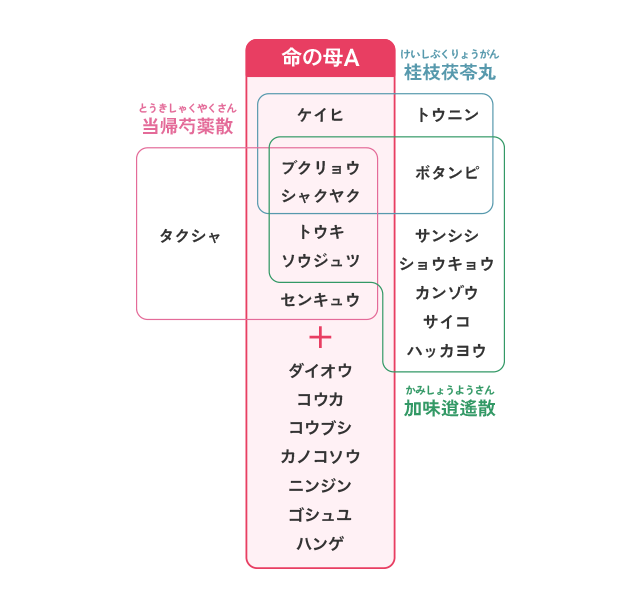

更年期の諸症状には、3大婦人薬と言われる「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」「加味逍遙散(かみしょうようさん)」「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」という処方がよく選ばれます。これら3大婦人薬の名前を参考に市販の薬を探すのもよいと思います。

私の目指す医療とは、食事、運動、睡眠やメンタルなどの生活習慣、そして医薬品やサプリ、身の回りで活用できるものをすべて活用し、自然と健康な状態を保てる生活に導くこと。ポイントは、どれかひとつだけに頼り切らないことです。あれもこれも、同時進行でやったほうが、相乗効果で一気にうわっとよくなります。よいものはどんどん取り入れ、よりよく過ごしていただければと思います。

ありがとうございました。

これからも先生のように前向きに更年期に

向き合っていきたいです!

- お話/

イシハラクリニック副院長 - 石原 新菜先生

1980年長崎市生まれ。2006年帝京大学医学部卒業。幼少期をスイスで過ごし、帰国後は伊豆の緑豊かな環境に育つ。医学生の頃から自然医学の泰斗で医学博士の父、石原結實と共にメキシコのゲルソン病院、ミュンヘン市民病院の自然療法科、英国のブリストル・キャンサー・ヘルプセンターなどを視察し、自然医学の基礎を養う。クリニックで漢方薬処方を中心とする診療を行うかたわら、テレビ・ラジオへの出演や、執筆、講演活動なども積極的に行い、「腹巻」や「生姜」などによる美容と健康増進の効果を広めることに尽力している。女性としての視点からのアドバイスにも定評がある。

ホルモンバランス、自律神経の乱れ、更年期と言えば『命の母A』。

3大婦人薬の生薬を参考に、バランスよく選定し配合しています

- 販売名:

- 女性保健薬 命の母A第2類医薬品

- 効果・効能:

- 更年期障害、血の道症

- 5週間分(420錠)2,860円他に1週間分(84錠)770円、3週間分(252錠)1,980円、10週間分(840錠)5,170円あり

(すべてメーカー希望小売価格・税抜)/小林製薬

いま更年期世代の皆さまの中には、幼い頃から見ていたテレビコマーシャルの影響で「更年期といえば命の母」という印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。小林製薬『命の母A』は、更年期の幅広い悩みに適応できるように、3大婦人薬の構成を参考にした生薬製剤です。生薬製剤とは生薬の恵みをぎゅっと詰めたもの。糖衣なので苦い味が苦手な人でもOKです。

命の母Aには、ホルモンバランスと自律神経の乱れを整えて、更年期症状を改善する13種類の生薬が配合されています。加えて、新陳代謝や疲労回復に欠かせないビタミン類や、骨の材料になるカルシウム、代謝をうながすタウリンも配合されています。

女性ホルモン調整作用

乱れがちな女性ホルモンの

バランスを整えます

トウキ末、シャクヤク末、センキュウ末

自律神経調整作用

神経の興奮・緊張を緩和し、

イライラを鎮めます

カノコソウ末、ブクリョウ末、コウブシ末、

ハンゲ、コウカ

血流改善作用

血管運動機能を改善し、

ほてりや冷え性を鎮めます

トウキ末、センキュウ末、コウカ

滋養強壮作用

抵抗力や新陳代謝を高め、

身体の重だるさに効きます

ニンジン末、ケイヒ末、タウリン

身体の基礎を整える作用

胃腸機能を整え、更年期女性に

不足がちな栄養素を補給します

ダイオウ末、ソウジュツ末、ゴシュユ、

ビタミン群、パントテン酸カルシウム

更年期になって、イライラ、気分の落ち込み、

汗ほてり、のぼせ、冷え症、胃腸の弱りを感じ始めたけれど、

病院へ行くほどではない……

そんなときの味方になってくれるかもしれません。

命の母シリーズ『メグリビ』は

更年期世代の肌の不調にも

アプローチ可能!

いま編集部も注目中です

- 販売名:

- メグリビa第2類医薬品

- 効果・効能:

- 湿疹・皮膚炎、しみ、更年期障害、血の道症。体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のある方に。

- 168 錠 3,500円(メーカー希望小売価格・税抜)/小林製薬

命の母Aの効能、「更年期の不調改善」に加えて、「肌の悩み(しみ、湿疹・皮ふ炎)」も改善するのが、命の母シリーズ「メグリビa」。こちらは加味逍遙散合四物湯エキスです。血を巡らせ、体・肌に栄養と水分※を届けて効きます。

- ※血中の栄養と水分

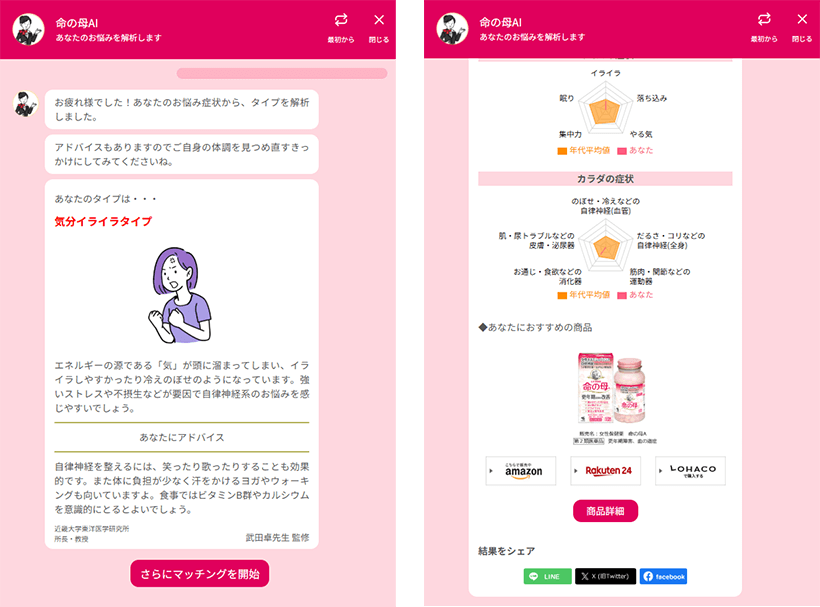

「私にはどの

『命の母シリーズ』がいい?」

命の母AIお悩み相談に

質問してみて!

命の母AIお悩み相談にジャンプ

オトナサローネ記事(こちら)でも人気を集めた「命の母AIお悩み相談」。対話方式の質問に答えていくだけであなたの症状が「頭ぼんやりタイプ」など15タイプのどれに当てはまるか解析され、監修医からの生活習慣改善アドバイスも表示されます。

同じタイプの人のお悩みの例や、

同年代と比べて自分がどの程度の状態かを教えてもらえるため、ちょっと安心したりも。ぜひ活用を!

撮影/柴田和宣(主婦の友社写真室)、取材・文/力武亜矢

- ※専門家のコメントは商品の推奨及び、商品の効果効能を保証するものではありません。

- ※以上は、小林製薬からの依頼に基づき、『OTONA SALONE』が作成した記事を掲載しています。

CONTENTS コンテンツ

更年期を理解し

自分のカラダと向き合うヒントを発信!