痛くてつらいのど(喉)に

痛くてつらいのど(喉)に

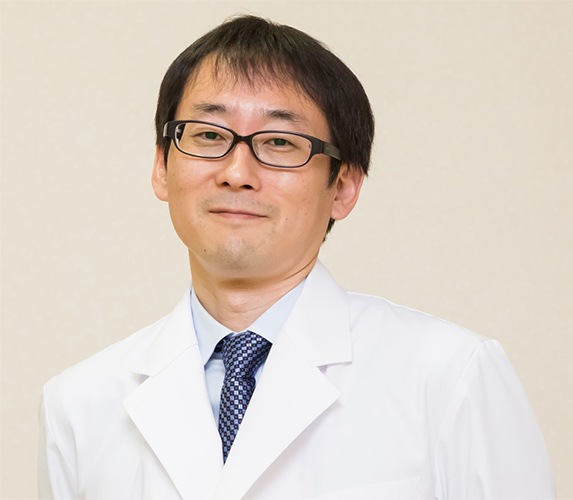

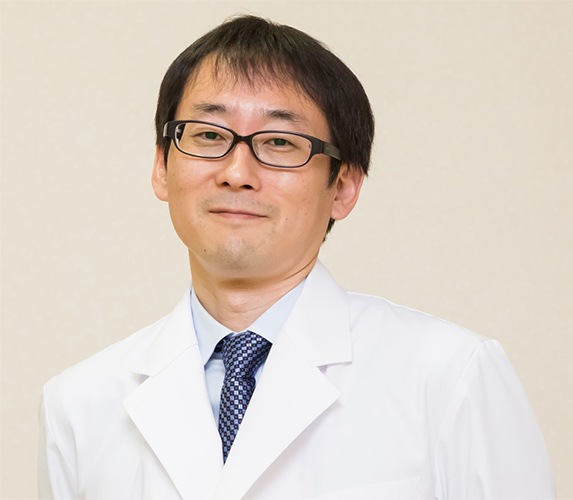

耳鼻科医の北西先生にお話を伺いました。

空気が乾燥するシーズンはのどがイガイガして痛くなったり、咳き込みやすくなったり…。他にも風邪やインフルエンザにかかりやすくなるなど、「のどの乾燥によるトラブル」を抱えている人はあなただけではありません。

今回はのどが乾燥する原因やその対策を、耳鼻科医の北西先生に聞きました。

北西 剛(きたにし つよし)

きたにし耳鼻咽喉科

【専門分野】

耳鼻咽喉科、統合医療

【著書】

『耳鼻咽喉科医だからわかる意外な病気、治せる病気』(現代書林 2014年)

『難聴・耳鳴り・めまい「治る」には理由(わけ)がある』(ルネッサンス・アイ 2019年)

『慢性副鼻腔炎を自分で治す』(マキノ出版 2020年)

『図解 自力で治す!慢性副鼻腔炎 アレルギー性鼻炎』(河出書房新社 2021年)など

のど(喉)が乾燥する原因って何ですか?

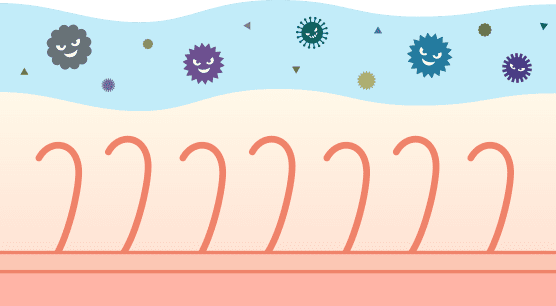

のどや口、鼻などの空気が通るところは水分を含む粘膜でおおわれており、平常時は常に潤っています。しかし、下記のような要因があるとのどが乾燥しやすい状態となり、様々なトラブルに繋がってしまいます。

口で呼吸をするとのどに直接的に空気が入り乾燥状態になります。最近はマスク着用が増えたことにより、日中も息のしづらさから口呼吸になったり、寝ている間も無意識に口で息を吸ったりすることで乾燥します。また花粉症などによる鼻づまりの影響で口呼吸になる人もいるようです。

乾燥した空気を吸い込むことでのどは乾燥します。冬場など気温が低いと空気中の水分が減り乾燥します。その他にも飛行機や電車、ホテルなども乾燥しやすい場所などでは注意が必要です。

ストレスによって交感神経が刺激され、唾液の水分が少なくなり乾燥に繋がる場合があります。

年齢とともに体内の水分量は低下していき、口やのども乾燥しやすくなります。また薬の副作用でも乾燥するため、意識的に水分摂取が必要です。

のど(喉)が乾燥するとどんなトラブルがおきるのでしょう?

まず、乾燥が原因で起きるトラブルとして、のどのイガイガや痛みの発生があります。

また、声がれ、咳が続くなどの人前で発生するのは避けたいトラブルもおこりやすくなります。

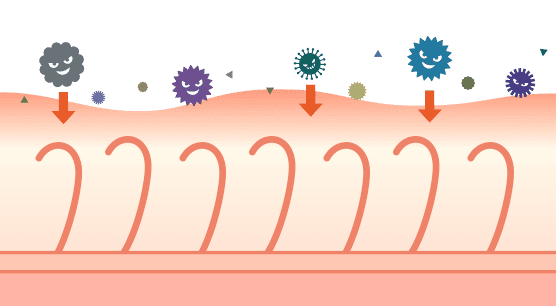

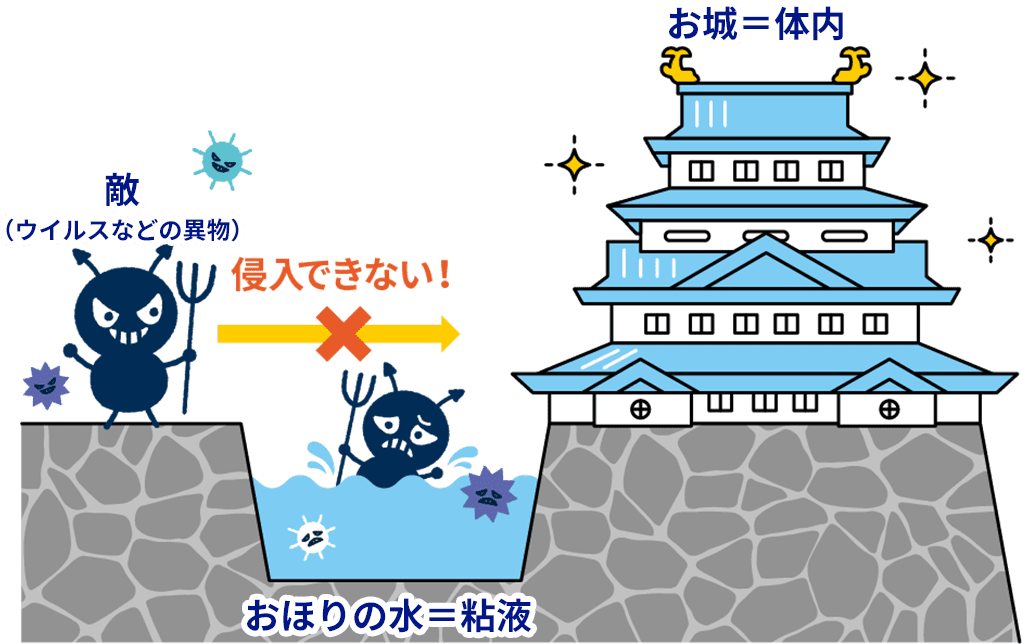

のどの粘液や粘膜が乾燥することで外から侵入するウイルスや細菌を防御する機能が弱くなり、感染症や雑菌による炎症が起きやすくなります。 粘液は、ウイルスや細菌などの異物が体内の侵入を防ぎ、洗い流してくれます。

粘液は’’お城のおほり‘’のような機能を果たし、水がなくなると敵が入ってきやすくなるように乾燥することで粘液が少なくなり、異物が侵入しやすくなるため防御力が低くなります。

ウイルスや細菌だけでなく、花粉などの異物の侵入も防ぐことが言えるでしょう。

就寝中は口呼吸が原因で乾燥することが多く、のどのイガイガや痛み、寝ている間の咳き込みに繋がる恐れがあります。

乾燥や咳をすることで夜中に起きてしまうことに悩んでいる方もいらっしゃるように、乾燥によって睡眠の質が下がることもあります。

のど(喉)の乾燥対策としてできることには、

どんなことがありますか?

加湿器を使用することで呼吸で取り入れる空気の湿度を上げ、のどの乾燥を防ぐことができます。

直接粘膜に潤いを与えることでのどの乾燥予防になります。特に何かに集中していると口やのどが乾燥しやすいので、意識して水分を摂取したいですね。

寝ている間の口呼吸によるのどの乾燥は、マスクをつけることで予防することができます。マスクをすると、口やのどの湿った空気が外に出てしまうのを防ぐからです。

取り入れる空気を

加湿して乾燥を防ぐ

直接粘膜に潤いを与える

口やのどの湿った空気を

放出するのを防ぐ

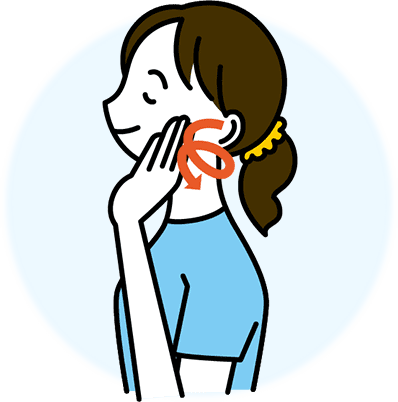

耳の下にある唾液腺を指でグルグルと刺激したり、温めたりすることで、唾液分泌を促してのどの乾燥を防ぐことができます。

酸っぱいものをイメージしたときに唾液が出てくる腺を耳下腺(じかせん)と言います。

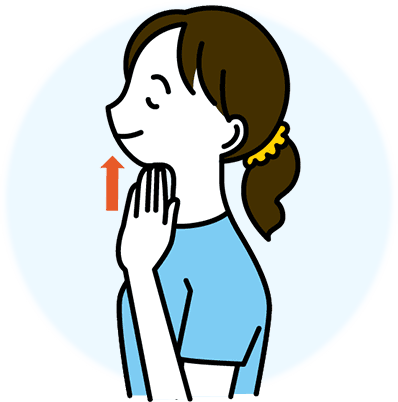

人差し指から小指まで揃えて、耳たぶのやや前の方にあて、円を描くように5〜10回押しましょう。

顎(あご)の骨の内側にある柔らかい部分にある腺を顎下腺(がっかせん)と言います。

耳の下から顎(あご)の先まで、指先で何ヶ所か5〜10回押しましょう。

顎(あご)の先端部分の内側、舌の付け根にある腺を舌下腺(ぜっかせん)と言います。

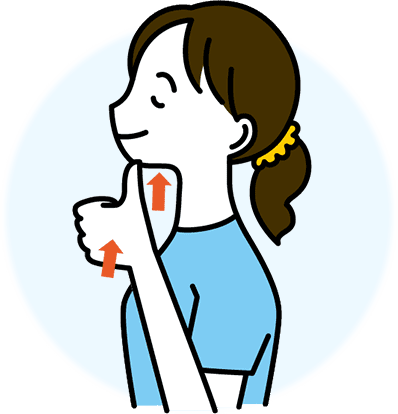

顎(あご)の真下から舌を突き上げるよう両手の親指を揃え、5〜10回押しましょう。

良い粘膜を保つためには、亜鉛やビタミンA、ビタミンDを摂ることが大切です。食材としては、亜鉛とビタミンAが豊富な牛レバーや卵、ビタミンDが豊富なサケやマイタケなどがおすすめです。