日常生活の中で肩のだるさや痛みを感じている方も多いかと思います。日本人の多くがこの「肩こり」に悩んでおり、厚生労働省の調査※でも、身体に不調を感じる人の中で「肩こり」は第2位に挙げられています。多くの方が悩んでいる肩こりの原因や解消方法について解説します。

※厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

- <上野先生のプロフィール>

- 上野 正喜(うえの まさき)

- 医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院 副院長・整形外科部長

北里大学医学部・北里大学大学院医療系研究科卒業(医学博士)

北里大学病院、北里大学東病院を経て、現在医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院にて整形外科・脊椎外科医として勤務中。脊椎脊髄疾患と骨粗鬆症を専門とする。

※弊社から上野先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。

肩こりの症状と原因

「肩こり」とは、病名ではなく、「頭痛」や「腹痛」、「坐骨神経痛」などと同じように、何らかの病気で起こってくる症状の名前です。このため、明確な定義はありませんが、首の後ろから肩や肩甲骨付近の筋肉が緊張して硬くなることで生じる肩の不快感や違和感、鈍い痛みのことを指します。

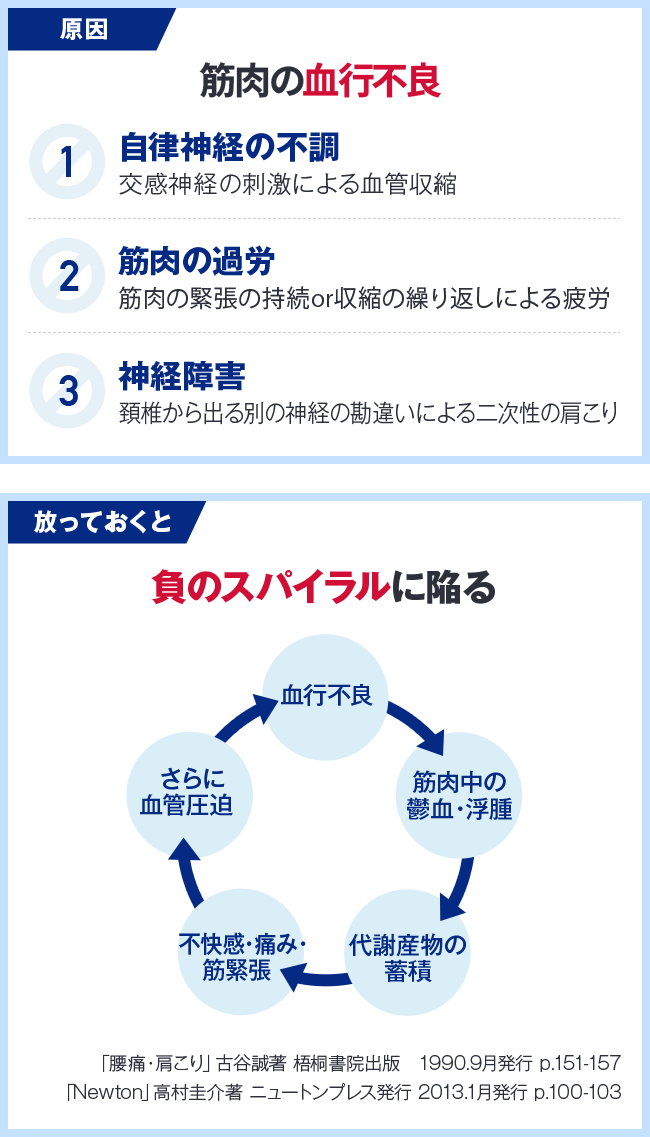

「肩こり」の中には、頚椎の疾患や心疾患、顎関節症などの様々な病気の症状の一部として出ているものもありますし、片頭痛や脳疾患と関連して起こるものもありますので注意が必要ですが、特別な病気の症状としてではない、いわゆる一般に言われる「肩こり」は、姿勢不良、運動不足や過度の運動、過労やストレス、加齢性の変化によって、筋肉が過剰に緊張して起こる痛みが原因です。そして、緊張した筋肉が血管を圧迫し、血の巡りが悪くなることで老廃物が蓄積され、さらに筋肉が過剰な収縮を起こして痛みを悪化させるという負のスパイラルが起こります。

実は血行が滞ると肩がこる

特にデスクワークやスマートフォンの長時間使用など同じ姿勢を取り続けることが肩こりの原因となります。

その他にはストレスによる緊張や冷房による冷えも筋肉の緊張につながり、肩こりの一因となり得ます。

肩こりの原因

〜こんなシーンが肩こりの原因に〜

初期段階では、肩や首の筋肉が軽く張る程度ですが、悪化すると日常的に重だるさを感じ、痛みを伴うようになります。さらに悪化すると肩だけでなく、背中や後頭部にも広がることが多く、頭痛を引き起こしたり、吐き気を伴うこともあります。

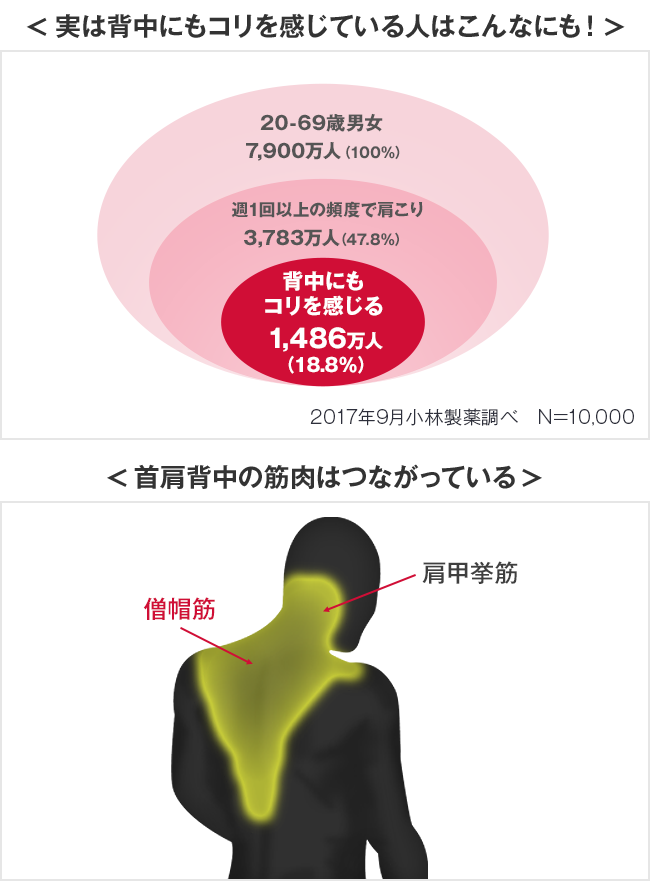

肩こりが背中まで広がる理由

「肩」は複数の筋肉で構築されており、筋肉によって役割は様々です。

その中で、肩こりに最も関係が深い筋肉は「肩甲拳筋」と「僧帽筋」です。肩甲拳筋は腕を持ち上げる等の役割を担い、僧帽筋は頭を一定角度に保ったり、胴体を固定する筋肉です。これらの筋肉は、周辺の筋肉とつながっている事から肩から背中にかけて広範囲のこりに影響を与えます。

参考文献:①「腰痛・肩こりの科学」 荒井孝和著

講談社発行 1999.4月発行 p.215-216

肩こりを解消するために

日常生活の中に肩こりの根本原因がないかを探り、それを改善することが最も重要ですが、血行不良が肩こりの主な悪化要因の一つであるため、血液循環を促進することが筋肉の緊張の緩和につながり、肩こりの緩和には有効です。

例えば運動で心拍数を上げることによって血管が拡張し、血行が改善されます。また、筋肉をほぐすことも血行改善につながります。筋肉が柔らかくなると血管が圧迫されることがなくなり、血流がスムーズになるためです。お風呂などで身体を温めることによっても血管が拡張し、血行が良くなります。温かい環境は筋肉の緊張を和らげ、血液循環を促進します。

上野先生おすすめ、肩こりを和らげるために役立つ具体的な方法

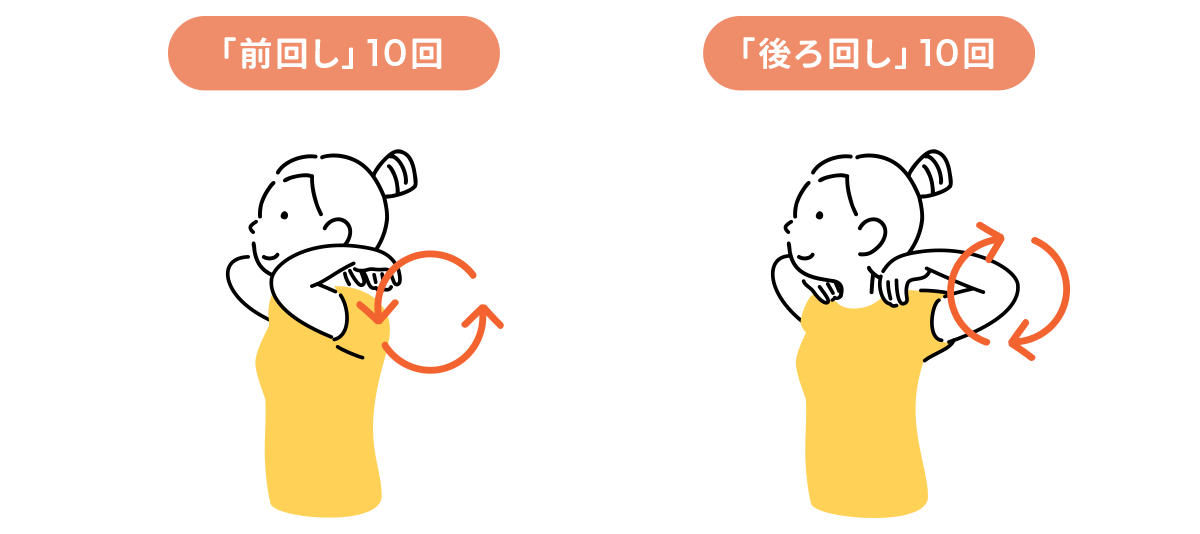

肩のストレッチ

①肩甲骨まわり:両肩を前後に回し、肩甲骨を動かします。前回し、後ろ回し10回ずつ行い、肩の筋肉をほぐします。

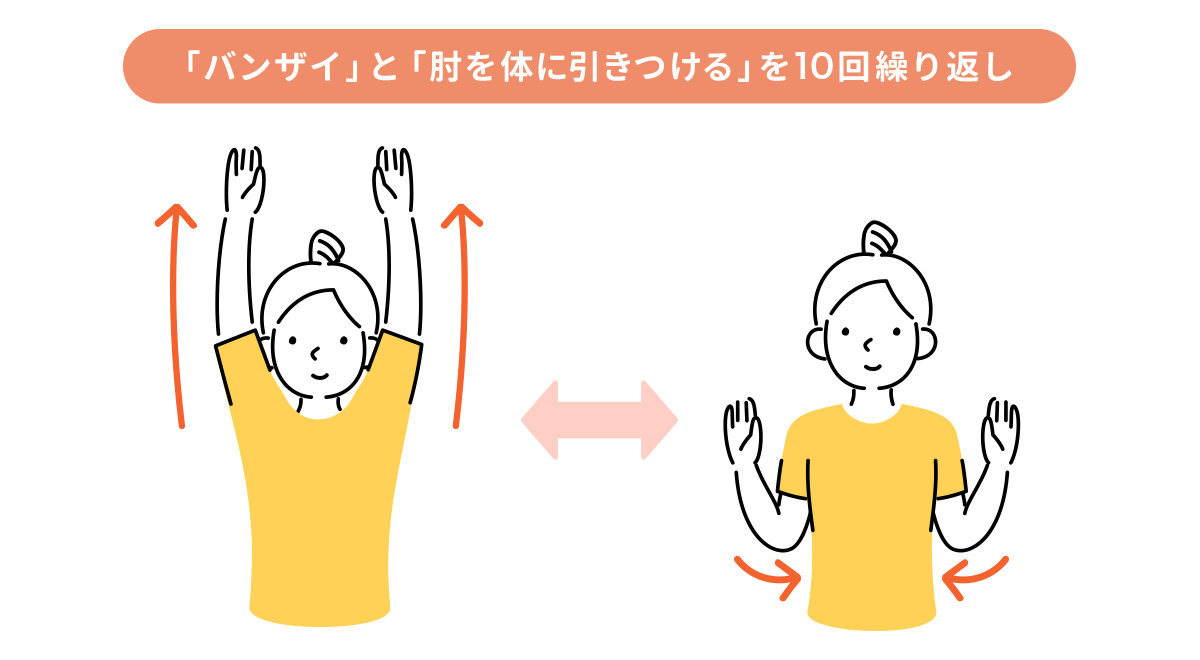

②僧帽筋まわり:手のひらを前に向けて両手を上げバンザイします。肘をゆっくり下ろしながら体側にできるだけ近づける。10 回ほど繰り返す。

デスクワーク中でも、1時間に1度は立ち上がりストレッチを行いましょう。

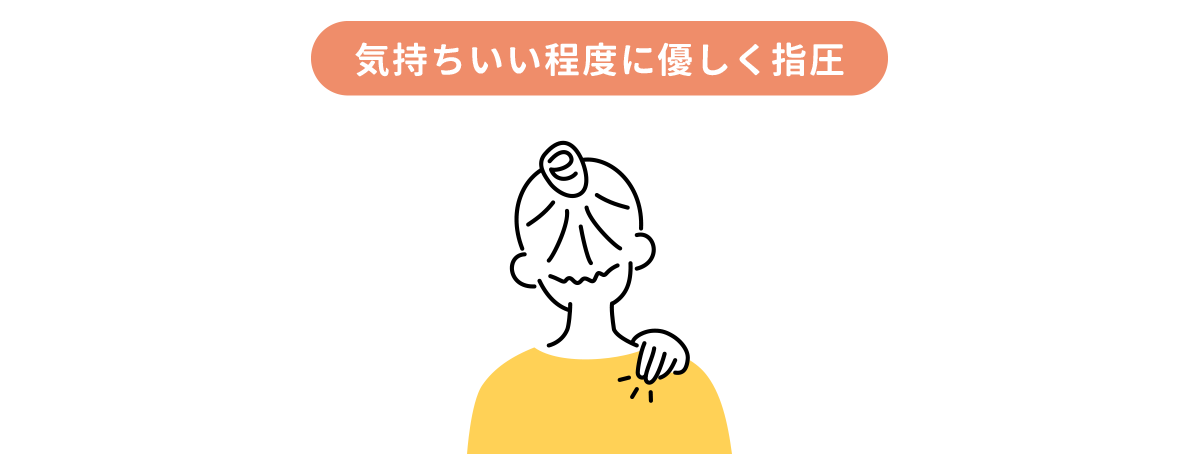

マッサージ

固まった筋肉を揉みほぐすことで柔らかくし、血行を促進します。コリやすいポイントに指先を置いて「気持ちいい」と感じる程度で、5〜10秒程度軽く押し、揺すります。痛気持ちいいからと力を入れすぎると逆に筋肉の緊張を引き起こすこともあるので注意が必要です。

有酸素運動

有酸素運動は、ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの呼吸しながら行う運動を指します。心拍数を適度にかつ持続的に上げることで血行を促進し肩こりの解消に役立ちます。全身の血行改善が期待でき筋肉の緊張が和らぐ効果があります。

枕などの寝具の調節

自分の首や肩に合った枕を選ぶことで、睡眠中の姿勢を改善し肩こりを予防します。低反発素材のものや高さ調節が可能な枕、首を支える枕など様々なものがあるので、自分の寝姿勢にあったものを選ぶと良いでしょう。

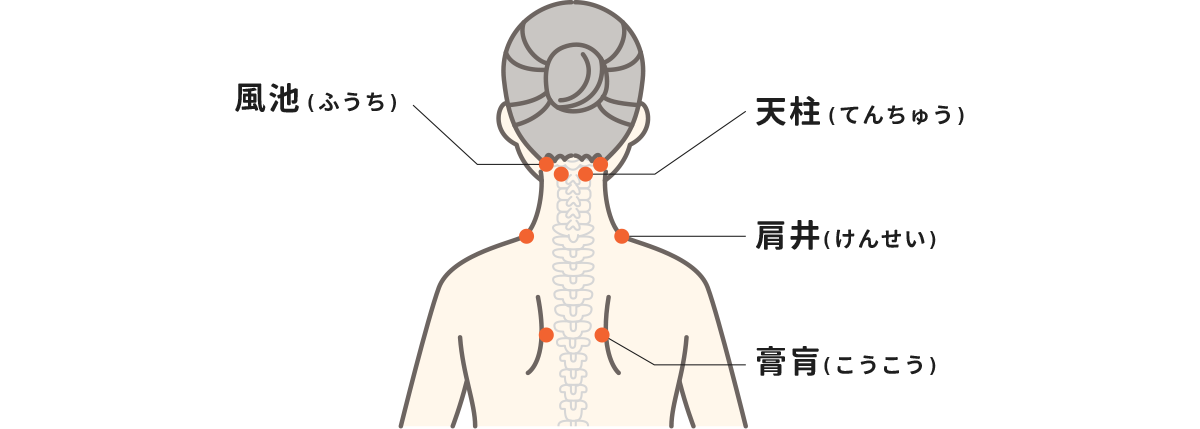

セルフ鍼灸

市販されている鍼灸グッズを使いツボを刺激することで、血行を良くし筋肉の緊張を和らげます。肩こりに効くツボと言われている部分を中心に刺激してみましょう。

血行促進する貼付剤や塗布剤

血行を改善するために、湿布などの貼付剤や塗布剤の使用も効果的です。貼付剤や塗布剤には、血行を促進する成分や消炎鎮痛成分が含まれており、これらの成分が肌から吸収され、患部に浸透することで、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。塗布剤には湿布を貼りにくい場所でも直接塗れるというメリットもあります。