いぼ痔の原因と対処法いぼ痔とは?

人にはなかなか聞けない…

ちゃんと知ってる?

いぼ痔のこと。

痔は、座る時間が長いなどの生活習慣と

関わりが深く、

現代日本人の多くが悩まされている病気ですが、

中でも多いのが「いぼ痔(痔核)」です。

ここではいぼ痔について、できる仕組みと種類・特徴について解説します。

痔の中でもっとも多いのがいぼ痔

いぼ痔は「痔核」とも呼ばれ、肛門にいぼ状の腫れができた状態です。

痔には大きく分けていぼ痔(痔核:じかく)、きれ痔(裂肛:れっこう)、あな痔(痔瘻:じろう)の3種類がありますが、中でもいぼ痔(痔核)がもっとも多く、痔の半数以上を占めると言われています。発症年代は40代半ばから60代が多いという海外の研究報告もありますが、年代にかかわらず発症する可能性があり、男女どちらにも見られる疾患です。

お尻の構造(正常な状態)

お尻の構造(正常な状態)

いぼ痔ができるしくみ

いぼ痔は、肛門の周辺にある静脈叢(じょうみゃくそう)が腫れて大きくなり、組織がゆるんだりして飛び出したものです。

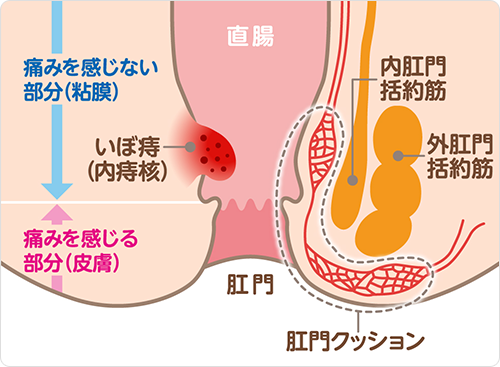

肛門は直腸の出口に位置し、腸と体の外をつなぐ長さ3〜4cmほどの部位です。便を漏らさないように普段は閉じていますが、排便のときには開いて便を排泄する働きをしています。肛門を開閉するのは肛門括約筋という筋肉ですが、肛門括約筋だけでは肛門を完全に閉じることはできず、ガスや液状の便などは漏れ出てしまいます。そこで、この隙間を塞ぐ役割をしているのが肛門クッションです。

肛門クッションは、静脈叢(じょうみゃくそう)と結合組織などとともに、結合組織などとともに弾力のある盛り上がりを形成しています。この柔らかいクッション組織が、まるで水道のゴムパッキンのように肛門のすき間をふさぐ働きをしています。

排便時にいきむ、重いものを持つ、長時間座り続けるなどして繰り返し負担がかかかると、静脈叢(じょうみゃくそう)がうっ血して腫れたり、組織が断裂したり、ゆるんで伸びてしまったりすることがあります。こうして症状が現れるのです。

お尻の構造(いぼ痔の状態)

お尻の構造(いぼ痔の状態)

いぼ痔の種類(内痔核・外痔核)

いぼ痔は、できる場所によって内痔核(ないじかく)と外痔核(がいじかく)に分けられます。

直腸と皮膚の境目である歯状線より内側(直腸側)にできるのが内痔核、外側(肛門側)にできるのが外痔核です。外痔核です。当院に来院される患者様においては外痔核より内痔核のほうが多く見られ、一般的にいぼ痔というと内痔核を指します。

内痔核

内痔核

外痔核

外痔核

内痔核

内痔核は、肛門の歯状線より直腸側に発生するいぼ痔です。歯状線とは、直腸(粘膜)と肛門(皮膚)の境目となるギザギザした部位です。直腸には知覚神経が通っていないので、内痔核は痛みを感じにくく、出血などの症状が出て初めて気づくことも少なくありません。ただし、歯状線より内側にきれいに留まるものばかりではなく、歯状線付近の上下にまたがるような内痔核もあります。

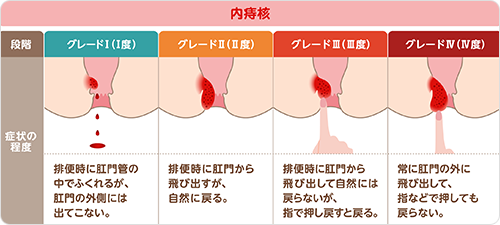

内痔核は症状が進むと、排便時などにいぼが肛門の外に出てくることがあります。軽い場合は、自然に戻ったり、指で押して戻せますが、進行・悪化すると戻らなくなることもあります。

内痔核は、こうした症状の程度によって4段階に分類されます(下図)。グレードⅠ、Ⅱでは生活習慣の改善や市販薬での対応で症状が軽快することもありますが、いぼ痔が常に飛び出しているグレードⅣなどでは、手術が必要となる場合があります。

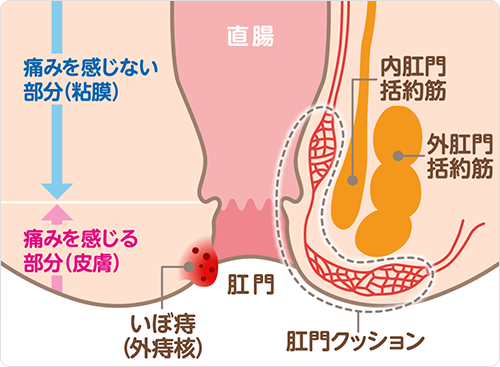

外痔核

外痔核は、歯状線より外側(肛門側)にできるいぼ痔です。外痔核は内痔核と異なっておしりの皮膚部分に発生し、そもそもできる場所が異なります。皮膚は知覚神経が通っているため、外痔核は多くの場合、痛みを伴います。肛門付近に違和感があって気づいたり、手で触って確認したりすることができます。指で押し戻せません。

急に発症するいぼ痔

いぼ痔は日々の生活習慣などで徐々にできることが一般的ですが、中には肛門周辺の血管が破れて血栓(血の塊)ができる「血栓性外核痔」や、急激に腫れが大きくなり強い痛みをともなう「嵌頓(かんとん)痔核」といった、突然できるいぼ痔もあります。

参考文献

- 日本大腸肛門病学会編:肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン2020年版(改定第2版)

- 日本大腸肛門病学会ホームページ, 市民の皆さまへ, 痔核についてのQ&A

- 日本大腸肛門病学会ホームページ, 市民の皆さまへ, 肛門の病気, 痔核の治療

- Goligher JC : Surgery of the Anus Rectum and Colon. Bailliere Tinddll, London, 1984;101,

- 日本臨床外科学会ホームページ, 一般の方へ, 痔・肛門疾患

- 日本医師会 健康の森 痔の種類