- News Letter -

小林製薬 製品開発における環境の取り組み

~「エコをカタチに」マークを付与する「小林製薬 製品開発エコ基準」運用開始~

- I.環境における考え方と主な取り組み

1.小林製薬グループ 環境宣言2030/新・環境行動指針

2.環境マネジメント体制/グループ環境委員会の充実

3.中期経営計画

4.2030年CO2削減目標設定

5.イニシアティブへの参画 - II.製品開発における環境負荷低減

1.プラスチック削減の取り組み

2.「小林製薬 製品開発エコ基準」と「エコをカタチに」マーク

I.環境における考え方と主な取り組み

小林製薬では、「人と社会に『快』を提供する」という企業理念や「“あったらいいな”をカタチにする」というコーポレートブランドスローガンのもと、新しい生活習慣を作り、新市場を創造してきました。

近年では、さまざまな社会課題の解決に向け、こうした事業視点に加えてESG視点で経営を磨いています。中でも、気候変動問題に対して、世界が脱炭素化社会の実現に向けて取り組みを加速する中、当社も積極的に取り組みを進めています。

■1.小林製薬グループ 環境宣言2030 / 新・環境行動指針

経営理念をもとに環境保全活動を一層充実させるため、2001年に「小林環境宣言」「環境行動指針」を策定してグループ全体で共有し、意識向上に取り組んできました。

2019年には、パリ協定やSDGsなど、近年の気候変動・地球環境に関わる国際的な潮流を加味し、2030年に向けて持続的な環境保全活動を推進する旗印として「小林製薬グループ 環境宣言2030」「新・環境行動指針」として改定を行いました。

企業としての環境保全活動を強力に推進するための旗印とし、ステークホルダーからの期待と要請にも応え、持続的成長に向け取り組みを進めています。

小林製薬グループ 環境宣言2030

小林製薬グループは、人と社会に素晴らしい「快」を提供する企業です。私たちは、豊かな自然や地球環境の支えがあるからこそ、お客様の「あったらいいな」をカタチにしてお届けできる、と考えています。

私たちは、お客様、お取引先様、地域社会の皆様とも力を合わせ、地球温暖化防止や資源・生物多様性の保全など、世界共通の環境課題に真剣に向き合い、解決のためのアイデアを出して実行し続けます。

新・環境行動指針

1.法令遵守及び主体的・積極的な課題設定とPDCA

各事業分野における環境に関連する法規制や協定を遵守するだけでなく、自ら積極的に課題を設定し、中長期での環境目標・環境基準を定めて、アイデアを出しPDCAを実行します。

2.気候変動への対応

気候変動が事業を行う上での重要なリスクであることを認識し、事業の各段階において、エネルギー利用の効率化や再生可能エネルギーへの転換などを含む温室効果ガスの削減施策を実行します。

3.資源・生物多様性への配慮

地下資源や生物資源、水資源などの枯渇、汚染、その他の環境負荷を低減するため、事業の各段階における省資源化、資源の代替、生物多様性への配慮を行います。

4.廃棄物の削減とリサイクル、化学物質の適正管理

事業の各段階から発生する廃棄物について、積極的にリサイクルを行い、廃棄物の量的削減・リサイクルレベルの向上を行います。また、研究開発や製造に使用する化学物質を適切に管理します。

5.環境配慮製品・サービスの開発と提供

製品・サービスの設計・調達・製造・使用各段階で、環境負荷を低減するための指標・基準を設け、環境配慮製品の開発を積極的に推進します。また、お客様にとっての新しい価値と、環境価値との同時実現に努めます。

6.サプライチェーン全体での取り組み

調達基準を設定し、お取引先様を含むサプライチェーン全体での取り組みを推進します。

7.行動指針の共有及び環境意識の向上

この指針を経営者・全従業員で共有し、取り組みや教育・啓発活動を通じて、一人ひとりの環境保全意識の向上に努めます。またこの指針に基づく目標・取り組み内容と達成状況についてはステークホルダーの皆様に積極的に開示します。

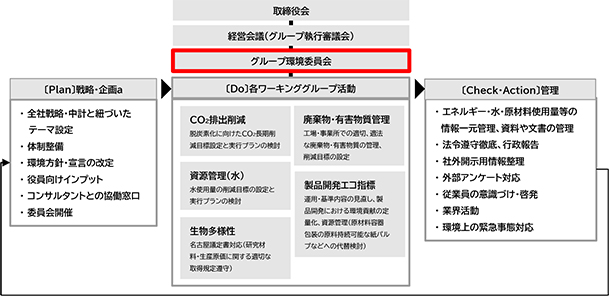

■2.環境マネジメント体制 / グループ環境委員会の充実

環境保全活動への取り組みを推進するに当たりマネジメント体制を強化し、グループ全体として中長期的なあるべき姿や環境課題の見直しなどを検討すべく、2018年にグループ環境委員会を充実させ、議論を開始しました。製品開発関連各事業部長がコミットする体制をとり、委員会の傘下に重要テーマごとのワーキンググループを設置。経営企画部サステナビリティ戦略推進グループが事務局となり、PDCAの強化やワーキンググループ支援を行っています。

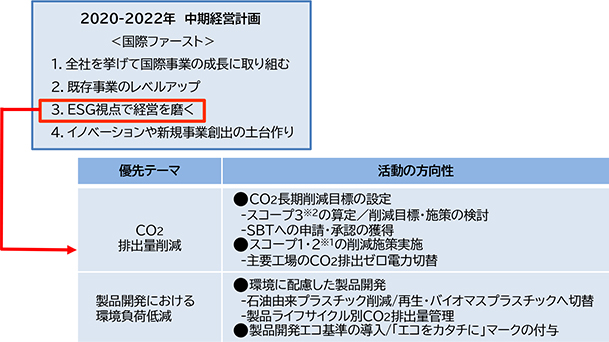

■3.中期経営計画

2020-2022年中期経営計画においても、戦略骨子の一つに「ESG視点で経営を磨く」を掲げ、ESG各項目における重要課題を設定しています。環境においてはCO2排出量削減や製品開発における環境負荷低減を優先テーマとし、取り組みを進めています。

(その他)

廃棄物・有害物質管理/資源管理(水)/生物多様性

※1 スコープ1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出

スコープ2:他社から供給された電気等の使用に伴う間接排出

※2 スコープ3:スコープ2以外の間接排出

■4.2030年CO2削減目標設定

中期経営計画における環境の優先テーマの一つであるCO2削減目標に関しては、「パリ協定」の考え方に基づいて削減目標の見直しを2019年に行い、「グループ全体のCO2排出量(スコープ1、2※1)を2030年までに2017年比54.6%削減」という新たな長期削減目標を設定しました。

目標達成に向けた施策として、エネルギー使用量の多い国内主力工場の使用電力を再生可能エネルギー由来のCO2排出ゼロに切り替えるロードマップを立て、2020年4月には、仙台小林製薬をCO2排出ゼロ電力化しています。今後、スコープ3※2についても削減目標を設定し、サプライチェーン全体でのCO2削減に向けて取り組みを進めていきます。

CO2排出ゼロ電力化した仙台小林製薬

※1 スコープ1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出

スコープ2:他社から供給された電気等の使用に伴う間接排出

※2 スコープ3:スコープ2以外の間接排出

■5.イニシアティブへの参画

気候変動をめぐる国際的な動向や危機的状況は日々変化しています。他企業、団体と協働して取り組むことや、情報開示を目的として、各種イニシアティブへも参画を進めています。企業の社会的責任として気候変動問題に真摯に取り組み、当社としての気候変動のリスク、機会とそれらが及ぼす影響を見極め、その目標や成果の積極的な開示に努めています。

| 年 | イニシアティブ等 |

|---|---|

| 2018年 | 「気候変動イニシア ティブ(JCI)」に加盟 |

| 「SBT イニシアティブ(Science Based Targets Initiative)」に対して、長期削減目標を設定することを宣言 | |

| 2019年 | 「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言へ賛同表明 「コンソーシアム」に参画 |

| 「(クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)」加盟 | |

| 「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)」加盟 | |

| 国際NPOであるCDPによる調査に初回答 気候変動分野「C」、水分野「B」 |

II.製品開発における環境負荷低減

中期経営計画における環境の優先テーマの2つ目「製品開発における環境負荷低減」については、“あったらいいな”の新製品を開発し続けるメーカーとして、ものづくりにおける環境負荷低減の責任は大きいと考えています。特に容器包装の分野では、Reduce(減らす)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)、Renewable(再生可能原料への転換)の4視点での取り組みを重視しています。具体的には、製品の外装パッケージの「ブリスター仕様のエコ化」、バージン原料と同等の品質の「再生プラスチックの積極利用」、石油由来プラスチックより低炭素かつ再生可能な植物由来の原料を使用した持続可能な「バイオマスプラスチックの積極採用」、適切に管理がなされている森林から生産された「森林認証紙の導入」の4項目を主軸として開発を進めています。

また、製品開発においては、従来より「製品開発エコ指標」という自主基準を設け、開発段階においてその環境負荷について確認し、基準を満たすことを発売の条件として取り組んでまいりました。この度、項目の見直しや運用方法の改善を行うとともに、環境負荷低減に寄与する新たな自社基準「小林製薬 製品開発エコ基準」を設け、取り組みの見える化を行います。

■1.プラスチック削減の取り組み

現在、小林製薬では約150ブランド、約1000SKUの製品を取り扱っています。その多くで石油由来のプラスチックを材料とし、製品において年間約8,000tのプラスチックを使用しています。

一般的な石油由来のプラスチックは、その製造過程おいて多くのCO2が排出され、地球温暖化を推し進める一因とも言われています。加えてプラスチックごみの海洋流出も問題となっており、使用量削減は大きな社会課題となっています。

小林製薬では、石油由来のプラスチック使用削減に向け、2021年春より、特に使用量の多い「お部屋の消臭元」「トイレの消臭元」「液体ブルーレット」などを中心に、再生プラスチックやバイオマスプラスチックなどの環境負荷が低い環境配慮型樹脂に変更いたします。また、使用量自体の削減として、外装箱の設計改善、部品点数の削減、プラスチック部分を薄くすることや、さらには廃棄物容積を小さくすることに向けての取り組みも進めています。

<取り組み例>

【消臭元:再生プラスチック化】

「消臭元」では、ろ紙引き上げタイプ全ての製品を対象に、ボトル、外キャップに再生プラスチックを配合した素材に変更します。

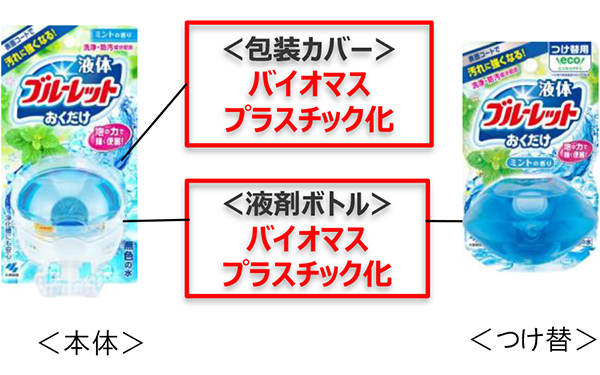

【液体ブルーレット:バイオマスプラスチック化】

「液体ブルーレットおくだけ」では、液剤ボトルと本体の包装カバーをバイオマスプラスチックに変更します。

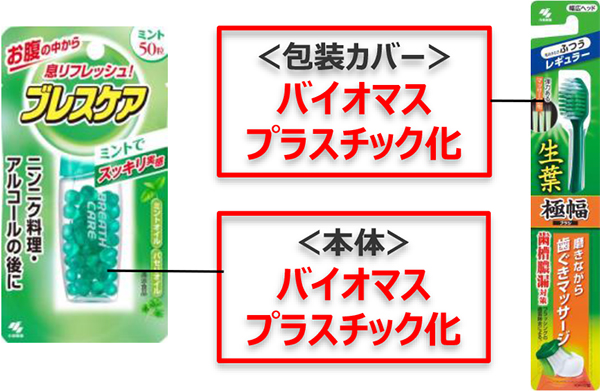

【ブレスケア、生葉ハブラシ:バイオマスプラスチック化】

「ブレスケア」では、50粒入の本体を、「生葉ハブラシ」では、包装カバーをバイオマスプラスチックに変更します。

【ブルーレットスタンピー:減容化】

「ブルーレットスタンピー」では、グリップ形状を改良し、グリップ部分のプラスチック量を約40%削減すると共に、より使いやすい形状に変更します。

デザインは仮です

■2.「小林製薬 製品開発エコ基準」と「エコをカタチに」マーク

製品開発においては、従来より環境配慮を重視しており、2011年度より「製品開発エコ指標」という自主基準を設け、製品の開発段階においてその環境負荷について確認し、基準を満たすことを発売の条件としてまいりました。

この度、より高いレベルでの環境負荷の低減に取り組むべく、項目の見直しや運用方法の改善を2020年に行いました。あわせて製品開発における環境負荷低減を見える化するため、新たに環境負荷低減に寄与する自社基準「小林製薬 製品開発エコ基準」を設け、基準を1つ以上満たした製品に「エコをカタチに」マークを付与する制度の運用を2021年より開始いたします。

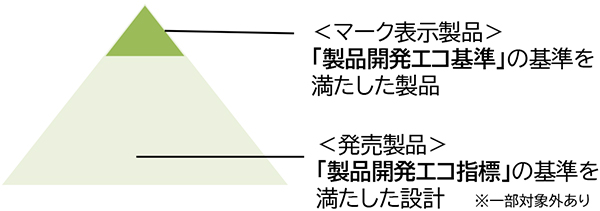

「製品開発エコ指標」と「製品開発エコ基準」の2つのしくみを稼働させることで、より環境負荷が少ない製品開発を行うとともに、「エコをカタチに」マークでその取り組みを見える化し、消費者に環境に配慮した製品であることを伝えていくことで、取り組みを推進してまいります。

<小林製薬 製品開発エコ基準>

原料調達から製品設計まで、製品のライフサイクル上で環境負荷を低減する9項目に1つ以上該当する製品に「エコをカタチに」マークを付与し、製品パッケージに表示します。

| 項目 | 付与基準 | |

|---|---|---|

| 原料調達 | ① | 内容物(有機成分)中の植物由来原材料が50%以上使用 |

| ② | 内容物において、リサイクル原材料を10%以上使用 | |

| 材料調達 および 製品設計 |

③ | 容器包装において、リサイクル原材料を10%以上使用 |

| ④ | 容器包装において、植物由来原材料を20%以上使用 | |

| ⑤ | 基準製品※よりも容器包装重量を10%以上削減 | |

| ⑥ | 基準製品※よりも廃棄物量を10%以上削減 | |

| ⑦ | 容器包装において、本体と比べ、単位容量当たりの重量比が50%以上削減できるつめ替え、つけ替え | |

| ⑧ | 基準製品※よりも、使用に供される内容物の原料重量を10%以上削減 | |

| 全ライフ サイクル |

⑨ | 基準製品※よりも、製品のライフサイクルのいずれかのステージ(内容物の調達と廃棄、包装容器の調達と廃棄、生産、物流、および使用)でCO2排出量を10%以上削減 |

※基準製品とは、2018年販売製品。

2019年以降に発売された製品は、その発売時の製品とする。

<「エコをカタチに」マーク>

「エコをカタチに」マークは、コーポレートブランドスローガン「“あったらいいな”をカタチにする」の考え方に沿って、環境への思いをわかりやすく表現しています。「製品開発エコ基準」を満たした製品のパッケージに付与基準の該当理由とともに表示し環境負荷低減を見える化することで、お客さまが製品のコンセプトやパフォーマンスだけでなく環境視点からも店頭でお選びいただけるようになります。

<「エコをカタチに」マーク付与製品一覧>

「消臭元」ブランドで41アイテム、「ブルーレット」ブランドで47アイテム、計88アイテムで「エコをカタチに」マークを表示した製品を2021年3月より順次発売致します。また、今後の製品開発において基準をクリアした製品には随時マークを表示してまいります。

●消臭元:41アイテム

(お部屋の消臭元、トイレの消臭元、トイレの消臭元CLEAN、消臭元パルファム、介護の消臭元)

| エコ基準③ | 容器包装において、リサイクル原材料を10%以上使用 |

●ブルーレットスタンピー(本体):9アイテム

(除菌効果プラス、除菌フレグランス、レギュラー)

| エコ基準⑥ | 基準製品よりも廃棄物量を10%以上削減 |

デザインは仮です

●液体ブルーレットおくだけ(つけ替):32アイテム

(レギュラー、アロマ、除菌EX、除菌EXフレグランス、プレミアムパフューム、はなリウム)

●ブルーレットおくだけ(つけ替):6アイテム

| エコ基準⑦ | 容器包装において、本体と比べ、単位容量当たりの重量比が50%以上削減できるつめ替え、つけ替え |

小林製薬では、環境保全活動への取り組みを重要な経営課題と捉え、今後もグループ全体で社会的課題の解決ならびに持続的成長に向けて取り組んでまいります。

<参照>

- 2019年12月期 統合報告書

- https://www.kobayashi.co.jp/ir/report/annualreport/index.html

- 2020年12月期 決算説明会資料

- https://www.kobayashi.co.jp/ir/finance/explain/index.html

以上