人材育成

方針

社員への基本姿勢

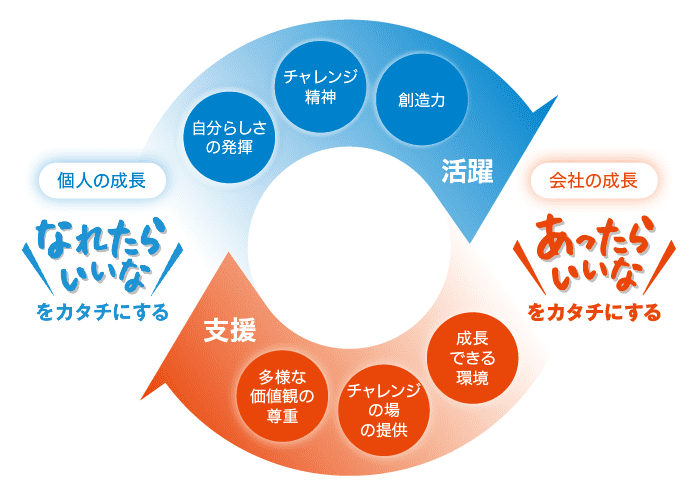

当社グループは「“あったらいいな”をカタチにする」というブランドスローガンのもと、世の中にない新しい製品を作り続けてきました。当社のビジネスモデルであるニッチ戦略において最も大切なことは、「社会と生活者のさまざまな声に耳を傾ける」こと、そして「そこから多様な“あったらいいな”を見つけ、カタチにする創造力」です。これらを実現できるのは、まさに「人」であることから、当社に集う社員の価値観や考え方が多様であること、そして一人ひとりの個性により生み出される価値を最大化することが、当社の企業価値向上において重要です。

当社が考える多様性は、性別や国籍などの属性だけではなく、価値観や考え方、それらから生み出されるアイデアなどを広く指しています。当社は「アイデアの会社」であり、まさにこの多様な社員から生み出されるアイデアによって発展してきた会社です。アイデアの前に、性別や年齢、役割や経験などは関係ありません。一人でも多くの社員が、自らの視点と創造力を活かしきり、持てる力を存分に発揮して多様なアイデアを生み出し、チャレンジできる、そんな会社であり続けたいと考えています。

そのために、会社は多様な価値観を尊重し、チャレンジの場を提供することを通して、社員一人ひとりの成長を支援します。

社員への約束事

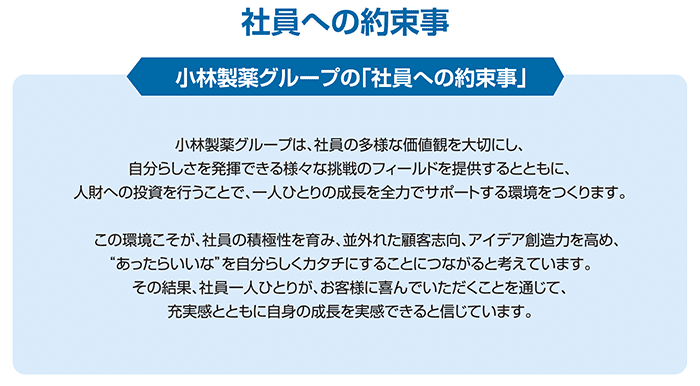

当社は、見過ごされているお困りごとを解消する製品やサービスを、これからも生み出し続けていきたいと考えています。創業以来、脈々と流れるこの熱い想いに賛同し、自らもそれに携わりたいと願う人々の集団が当社グループです。

そんな仲間たちが、当社で働くことで自らの能力をさらに伸ばし、持てる力を存分に発揮して、当社グループの一員であることに誇りと喜び、そして、ほかのどこにも負けないやりがいを感じてもらいたい。このような想いから、会社は社員が成長できる環境を整え、人材への投資を惜しまないという姿勢を「社員への約束事」として2022年11月に明文化しました。

会社が積極的に「社員への約束事」を実現し、社員がそれを実感していくことで、主体的な行動変化につながると信じています。このような社員の成長こそが、世の中にない“あったらいいな”をカタチにする源であり、会社の成長そのものであると考えています。今後も継続して従業員意識調査などで重要指標を確認し、より良い環境となるように努めていきます。

求める人材像

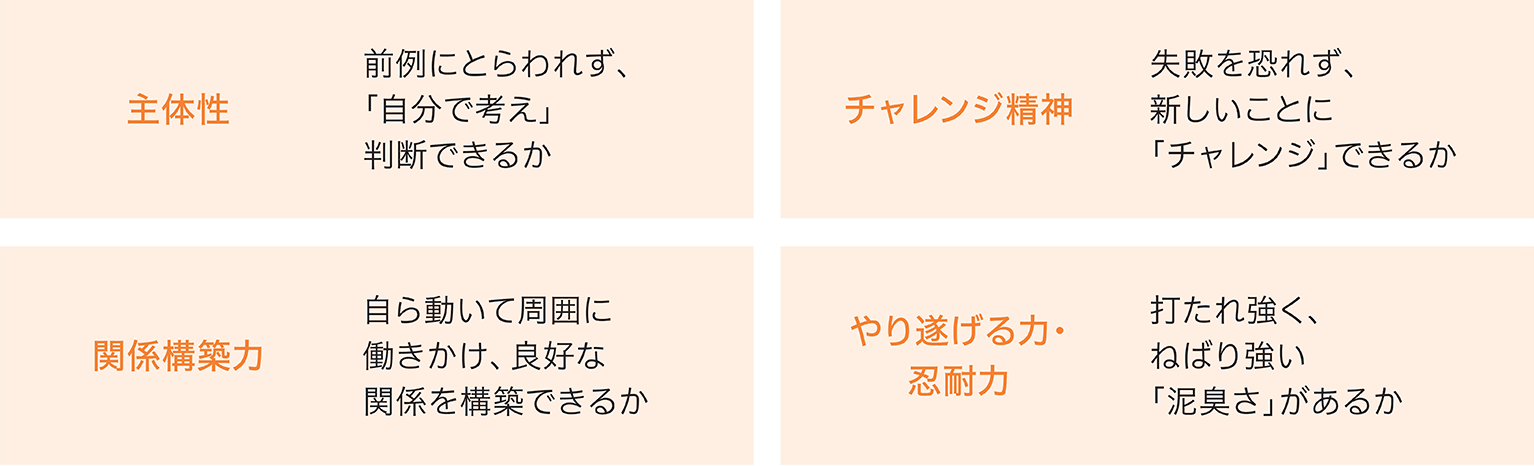

当社グループが求める人材像は以下のとおりです。

これらの人材要件は、当社の経営理念やビジネスモデルを達成するために必要な要素と密接に関連しています。また、当社ではこのような人材が集まり、全員が経営者の視点を持って働く「全社員参加型経営」を目指しています。

4つの人財要件

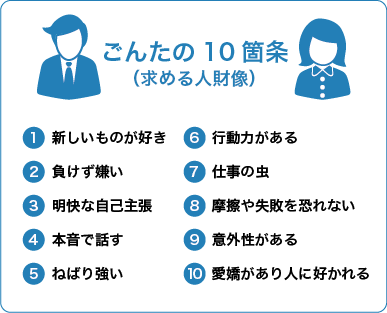

ごんたの10箇条

当社にはごんたの10箇条と呼ばれる人財像があります。「ごんた」とは関西弁で「やんちゃな」という意味であり、これをまとめたものが4つの人財要件となります。

全社員参加経営

当社グループでは、行動規範の一つである「社員一人ひとりが主役」の考え方のもと、1980年代より、時代に先駆けて「全社員参加経営」を力強く推進してきました。その具体策の一つが、社長から新入社員まで職種や社歴に関係なく全従業員が参加できる「アイデア提案制度」です。1990年代には、仕事の前では平等の精神のもと、「さん付け呼称」などにより組織のフラット化に着手。現場と経営をつなぐ仕組みや、良い取り組みを表彰する制度を実装しながら創造と革新にチャレンジしてきました。2000年代からは、一人ひとりが生み出すアイデアや技術にさらに着目し、互いに学び刺激し合う取り組みを推進しています。2021年からは、アイデア大会やアイデア提案制度を海外グループ会社にも展開し、2030年ビジョンに向けて邁進しています。

これらの取り組みが社員の経営参画意識を高め、当社の風土文化として根づいています。

全社員参加経営の取り組み

誰もが自由にアイデアを提案できる仕組み。今では年間5万件を超えるアイデアが寄せられる

プレミアムディナー

提案制度において、提案の質もしくは量に優れた社員が招待され、社長をはじめとした役員が直接ねぎらいと称賛の言葉を送る場

仕事の前では誰もが平等であることを前提に、役職名での呼称を廃止

良い取り組みを讃えるための制度。社長自らや、事業部長から社員に直接メールを送付

素晴らしい取り組みや改善例を自薦で社内表彰対象に立候補する制度

経営トップが現場を訪問し、トップ自ら経営ポリシーを語りかけると同時に、社員からは経営に対する忌憚のない意見を吸い上げ、経営に反映させる

「製造本部内の技術の横展開、互いに学び合う風土の構築」を目的とし、国内外の工場・技術開発部が新しい技術を紹介し合い、特に優れたものには賞が与えられる取り組み

全社員で新製品のアイデアを考える大会。年に1回開催され、役員プレゼンで入賞したアイデアは実際に発売することを目指す

研究開発員が優れた功績を発表し合い、互いに学び、特に優れたものを表彰する取り組み

取り組み

OJT(On the Job Training)

当社は、「人材の早期育成の鍵は、現場にあり」という考えのもと、若手社員についてはOJTによる人材育成を重視しています。

当社では、重要な経営指標として「新製品寄与率(4年)」を掲げており、新製品開発こそが会社の成長の源泉と位置づけています。新製品開発に関連したOJTには独自の工夫を取り入れています。

製品開発に携わる社員は、毎月1回、新製品アイデアを社長に対してプレゼンする機会が設けられています。社長に直接プレゼンすることで若手社員にとって大きなモチベーションとなっています。また、アイデアが認められ、製品開発の段階に進んだ後でも、社長をトップとする「開発参与委員会」(毎月開催)で社長と頻繁にコミュニケーションを取ることになります。これらの過程で社長のみならず、同僚や上司、関係部署とも密接なやり取りを行うことになり、大きな成長機会を提供しています。

また、独自の「アイデア提案制度」も重要な人材育成のツールとなっています。当社の社員は、新製品アイデアもしくは業務改善アイデアを毎月1回出すことが義務づけられています(若手社員の中には年間で100件以上のアイデアを出す社員もいます)。この制度を通じて、社員が世の中の変化の兆しやニーズを日々考える習慣がつくようになり、新製品アイデアを出す力が養われていきます。

変化を促す人材配置

当社は、以下の3つの観点で積極的な人事ローテーションを実施しており、毎年約25%程度の人材が異動しています。新しいポジションでの仕事は、社員にとって大きなチャレンジとなり、成長を促します。特に、海外での経験は成長を強力に促し、駐在を経験した社員は、その後も重要なポジションを担うことができる人材となり、会社の成長を支える存在となります。

| 常に組織に変化をもたらす | 多様な人材の多様な価値観によって新しいものを生み出し続けるため、積極的に人材の入れ替えを行っています。一つのチームにさまざまなバックグラウンドを持つ人を混在させ、常に新しい考えを取り入れることで、創造性の維持に努めています。 |

|---|---|

| 知識・経験の幅を広げる | さまざまな部署で経験を積むことで、視野が広がり視座が高くなり、価値観や考え方が多様になっていくと考えています。また、知識と経験の幅を広げることがキャリアの選択肢を広げることにもつながります。 |

| 一人ひとりのなりたい姿を支援する | 他部署への異動を希望する人、専門性を特定の部署で極めたい人など、社員一人ひとりのキャリアプランを尊重した人材配置を検討しています。また、異動を希望する所属に直接応募できる社内FA制度も整えています。 |

キャリア開発支援

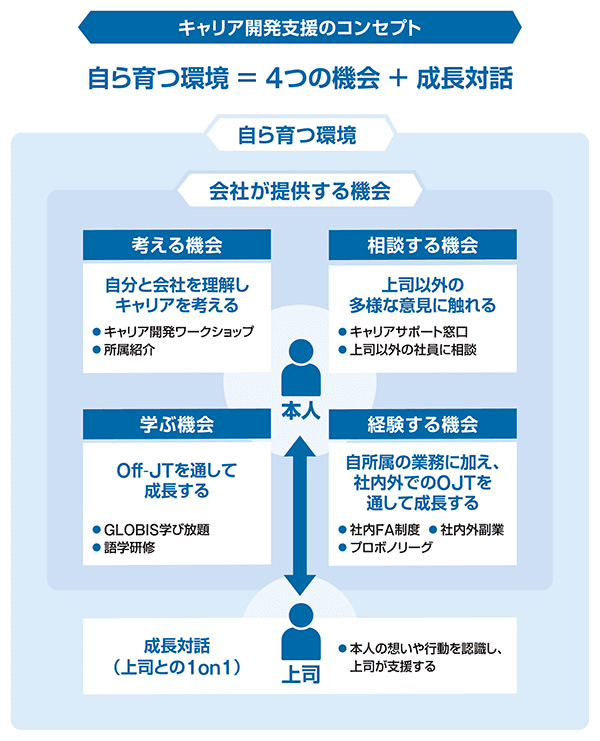

当社は、全社員参加経営に代表されるように、社員一人ひとりを主役とする考えを大切にしてきました。この考えは社員のキャリア形成においても同様で、社員一人ひとりが「自分のなりたい姿」に向けて主体的に成長することが大切だと考え、2022年より、社員のキャリア開発支援に注力しています。

当社ではキャリアを「仕事のみならずプライベートも含めた生き方そのもの」と捉えています。そのため、会社は、キャリアにおいても多様性を尊重し、一人ひとりのなりたい姿を引き出し、主体的な成長を支援する環境を整えることが必要だと考えました。この環境を「自ら育つ環境」と名付け、キャリア開発支援を推進していきます。

「自ら育つ環境」は、一人ひとりがキャリアのことを考え、行動するための「4つの機会」と、最も身近な支援者となる上司との 1 on 1 形式で行われる「成長対話」によって構成されています。

これらの想いを込めて作成した

キャリア開発支援のスローガン

考える機会

自らのキャリアに対する「一人ひとりの考え」がすべての出発点です。そのため、考えるきっかけとなるように、節目の年齢を中心にキャリアを考えるワークショップを開催したり、社内にどんな仕事があるのかの情報発信に取り組んでいます。

| キャリア開発ワークショップ | 経験の振り返りや、価値観・強みの理解を通して、キャリアを考えるワークショップです。 |

|---|---|

| 所属紹介 | 会社の中にどんな部署があり、その部署のミッションや必要とされるスキル・要件などを開示しています。 |

相談する機会

一人でキャリアを考えることが難しい時に、社内外のキャリアコンサルタントに気軽に相談できる「キャリアサポート窓口」を2023年2月より開設しています。

経験する機会

現所属で実務を通した経験を積むことをキャリアの土台としながら、中長期的なキャリアを見据えて、現所属以外での業務・活動にチャレンジできる機会を提供しています。

| 社内FA制度 | 現所属を飛び越え、異動を希望する所属に直接自己申告書を公開し、人事異動の検討を行う制度です。 |

|---|---|

| 社内副業 | 部署を異動することなく、他部署の業務を行うことができる制度です。 |

| 社外副業 | 社内だけでは得られない知識やスキルを獲得することで、キャリアの幅を広げ、社員の自己実現を支援する制度です。 |

| プロボノリーグ※ | 他社の方々とチームを組み、実在するNPOの課題解決に取り組む「社会課題解決型プログラム」です。 |

学ぶ機会

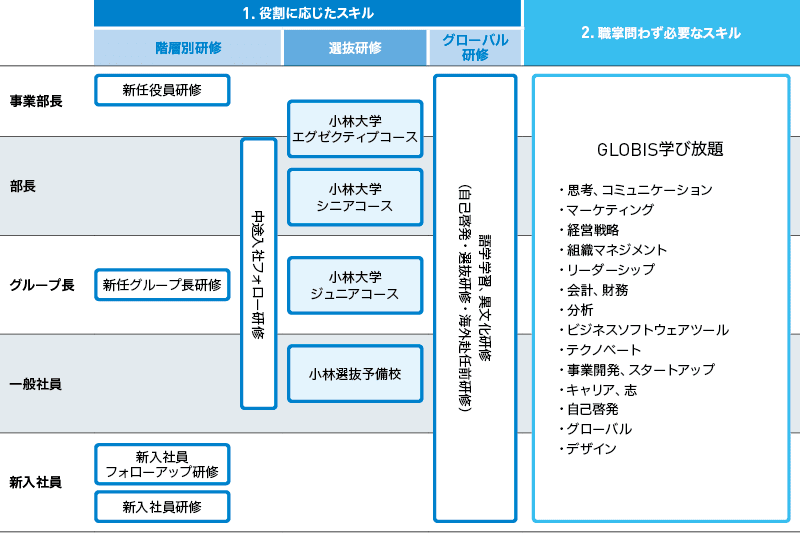

OJTでは得られない知識やスキルを、OFF-JTで習得できる機会を充実させています。キャリアの各ステージにおいて必要な階層別研修に加え、近年では後継者育成のための選抜研修やグローバルで仕事をするための学習支援にも力を入れています。また、一人ひとりのキャリア自律に向けた主体的な学びを促進するため、GLOBIS学び放題や自己啓発支援制度を整え、個人のスキルアップを会社が支援していきます。

研修体系図

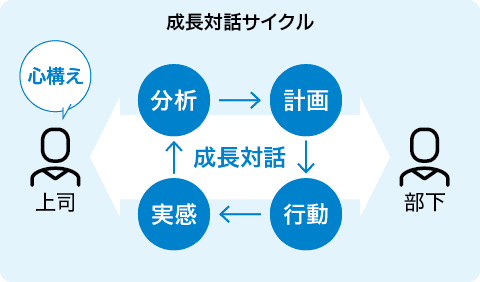

成長対話

なりたい姿に必要な成長課題は、一番身近な上司が「成長対話」を通して支援します。成長対話は、少なくとも四半期に1回、業務の話と切り離して、部下の成長・キャリアに関連することだけを話題として行っています。これにより、自分自身では気づけない成長のポイントを上司から助言してもらうことにより、成長実感を生み出し、次につながる成長の好循環サイクルを回す狙いがあります。

また、成長対話においても多様性を大切にしています。例えば、成長の方向性については、「上司が考える部下の成長」という視点ではなく、部下本人が望む「ありたい姿」を自ら考えてもらい、上司はそれを尊重し、ありたい姿の達成に向けて業務を通じて何を支援すべきかのアイデアを出し合うようにしています。

成長対話を通じて生まれた好事例は、「成長発表大会」で全管理職に共有されます。これらの好事例を分析することにより、「成長対話サイクル」を作成しています。成長対話サイクルは、成長対話を通して、上司は部下を、部下は自身を分析し、一人ひとりに適した成長のPDCAモデルとなっています。

成長発表大会の様子

DX人材の育成と採用

現代においては、デジタルスキルを習得し活用することが当社の価値創造に大きな変革をもたらすと考えています。

そのため、2023年1月には社長直下に組織を新設して以降、当社の想いや取り組みに共感していただけるデジタル人材へダイレクトにアプローチするため、リファラル採用を新たに導入すると共に、デジタル系職種の獲得を進めています。加えて、「当社で働く社員の思いや働く場所としての魅力を公式「note」を開設して発信しています。noteを通じ、当社がDXで描く未来や、様々な取り組みをわかりやすく発信していくことで、デジタル領域を始めとしたキャリア採用の情報発信を強化しています。更に、デジタル人材採用のみならず、オンボーディングまで一連の人事領域の支援を目的として、株式会社Sun AsteriskをDX推進パートナーとして協業を開始しました。また、既存従業員に対しては学ぶ機会を提供し、デジタル技術の習得をサポートしていきます。これらの活動を通して、デジタル人材戦略を強化し、中長期成長基盤をより強固なものにしていきます。

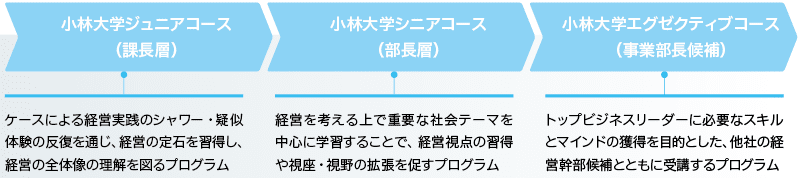

経営人材の育成

今後も「“あったらいいな”をカタチにする」ことを継続していくためには、当社の理念を体現し、組織を牽引する経営人材が継続的に必要です。そのため、選抜研修とタフアサインメントにより、課長層より計画的に育成を行うことで、次期経営人材が継続的に輩出される仕組みづくりに取り組んでいます。

選抜研修の内容

また、多様性に富む次世代の経営のためには、多様な経験・視点をもった経営人材が必要です。そのため、中期経営計画の中で重要指標と設定した女性管理職比率についても、早い段階で女性社員比率と同等まで引き上げるべく、まずは管理職候補人材を増やすための課題設定及び施策の実行に積極的に取り組んでいます。